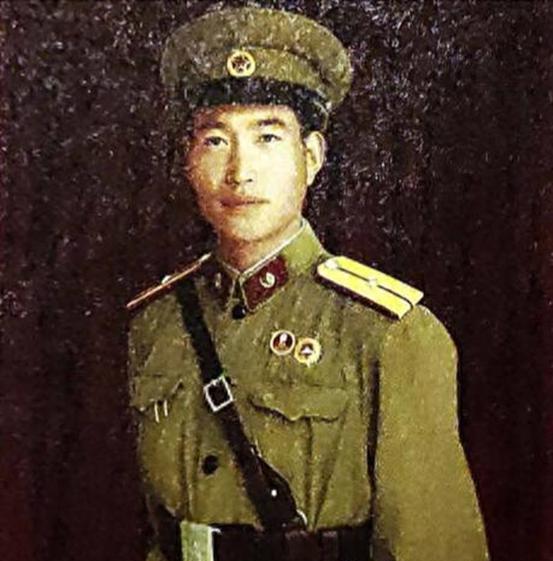

姚双龙:即将转业,杨得志:上前线!放弃高薪,立战功晋升少将! “1979年1月下旬,这份转业介绍信是不是可以用了?”姚双龙迈进军务处,一只手轻轻拍着文件夹。军务处干事放下茶杯,语速很快:“上将指示,老姚,你得去前线,介绍信暂时作废!” 话音不重,却像闷雷。半年多来,姚双龙一直在为“脱军装”做准备:单位挑选、住房指标、孩子学籍,全排好了;边境局势骤然紧张,让所有算盘失灵。他原本已经被列入第三批转业干部,眼看就要去地方“拿高工资、陪家人”,如今大局突变,得重新抉择。 时间回到1978年春。时任14军42师126团参谋长的他,因“被扣帽子”被送进学习班。八个多月的审查,结论悬而未下,人却被“软挂”在那里。组织只给出一句含糊的“等待处理”。他的军旅履历戛然而止,像被截断的胶片。 22年戎马,戎装是皮肤。转业消息传来,军内朋友叹气:“脱了军装,你不舍得,我们能理解,但地方待遇确实高。”遐想并非空穴:那会儿正团职薪金150元左右,副团职还低,家里常年靠军装口粮票,真不算宽裕。若去地方企业,补贴和奖金的叠加,工资可上涨三四成。这种现实诱惑,让家人态度鲜明支持:“回地方,起码能在病床前陪父母。” 不得不说,姚双龙的人脉也吃香。得知他要转业,几封信丢出去,很快收回热乎乎的回执:有人开出“副经理”岗位,有人写明“上新项目,缺能打仗的干部”。甚至有老战友直接跑到家里劝:“兄弟,来吧,办公室都替你留好了。”如果没有后来的边境风云,他大概率成了地方企业高管。 局势急转直下。1979年初,杨得志上将调任昆明军区,主持对越作战前的准备会议。他拍板一句:“学习班、审查队里的人,只看能力,不谈旧账,全部打前线。”简单八个字,改变了许多军官的轨迹,也包括姚双龙。 “上战场行,但打好打坏不能再扣帽子!”姚双龙在会审室掷地有声。军区领导给出肯定答复——既往不咎。那一刻,他心里的天平猛然倾向战场:脱帽子、拼能力,比在地方单位领高薪更对味。 不过,职务尴尬难避。团里已经任命新参谋长,他既未宣布撤职,也没恢复原岗,临时编进后勤管理组。大队人马赶赴前线,他主动申请跟进作战分队。“你熟地形,别藏在仓库。”指挥员痛快批准。炮火一响,他再次站在作战地图前,指挥全团穿行于山岳、丛林与水网。 1981年秋,他指挥的一场丛林山岳歼灭战,仅用四小时拔掉对方高地,俘敌百余,己方伤亡最小。战例被收录进国防大学教材。作战结束,他从副团长升任团长。有人打趣:“老姚,若当初真去拿高薪,哪有今天的教材?”他笑着摇头,没回话。 随后的几年,14军在边境多次轮战。姚双龙因行动迅捷、部署精准,连升副师长、师长。1985年,全军精简整编,他转入地方军区任副司令。1994年,肩章添上一颗金星,成为省军区司令员,正式少将军衔。仅六年时间,他的阶梯从团职一路跃至副军级,这在当时并不多见。 有人好奇:“到底是命好,还是胆子大?”答案也许简单:风云骤起时,退不退;机会来了,抓不抓。姚双龙原本已握到优渥的“地方门票”,最终却在开战前夜把它撕掉。多年后回顾,这一撕,断了丰厚薪金,却赢来一条更陡峭且更光亮的军旅上升线。发展路径不同,价值判断自在人心。 边境作战结束,许多参战军官陆续转业,进工厂、企业、政府部门,各有前程。而姚双龙坚持穿制服,直至法定退役年龄。战友闲聚,总有人感叹:“要是当年我也上前线,或许……”这句半真半假的感慨常被哄笑盖过去,酒杯碰撞之间,叮当声里听不出悔意,也听不出庆幸。 历数姚双龙的选择,离不开那个节点——1979年军务处门口的那句“老姚,你得去前线”。有时候,一条岔路摆在面前,并不像地图上画的那样分明;只有蹬上靴子,走过雷区,才知道它通向哪里。