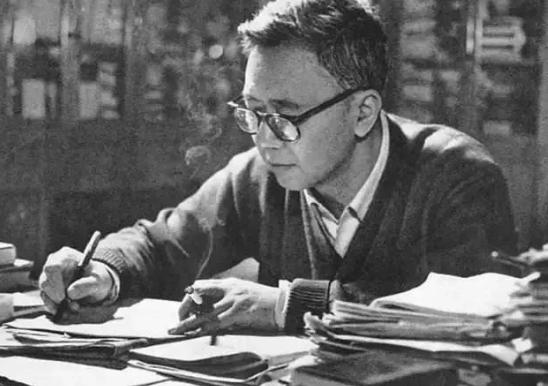

有一天,华罗庚和闻一多走在大街上,突然身后凑过来几个叫花子,闻一多对华罗庚说:“我一句话能让他们跑。”[无辜笑] 华罗庚笑笑说:“我知道你要说啥话,我也可以。”两人对视而笑,会意的同时转过身说:“我是教授。”那群叫花子听完后,立马转身走了。 抗战时期的昆明,物价飞涨到令人瞠目的程度,一斤大米的价格从战前的几分钱涨到几十元,普通市民都难以维持温饱,更别说靠微薄薪水的大学教授们。 街头经常出现这样的场景:衣衫褴褛的乞讨者看到西装革履的教授走来,竟然主动避开不再跟随,因为经验告诉他们,这些看似体面的学者口袋里往往比自己还要空。 华罗庚从英国剑桥学成归国后,在西南联大任教期间就经历了这种尴尬,他和同事闻一多曾在街上遇到乞讨者,当两人表明教授身份后,那些人立即转身离去,还有人抱怨跟错了对象。 当时流传着一句顺口溜:“教授教授,越教越瘦”,这绝非玩笑,而是残酷的现实写照,学者们的社会地位崇高,但生活水平却跌至社会底层。 华罗庚一家七口挤在昆明郊外二十里地的破旧阁楼里,楼下还养着鸡鸭牛羊,每天凌晨他就要拖着因小儿麻痹症留下的病腿,步行四十里往返于家和学校之间。 这样的通勤在今天看来不可思议,但在当时却是常态,公共交通极少,私人汽车更是奢侈品,大部分教授只能靠双腿解决交通问题。 华罗庚的月薪只有几十元,而当时一家人的基本生活费就需要上百元,为了维持家用,他不得不四处兼职,给人写稿子、做翻译,甚至帮商铺记账。 妻子吴筱元经常为孩子们的温饱问题发愁,几个孩子正值成长期,却长期处于半饥饿状态,家里最好的食物往往是红薯和玉米面,白米饭已经成为奢侈品。 面对生活的重压,华罗庚收到过各种诱人的邀请,敌占区的一些机构开出优厚条件希望他前往任职,国外的大学也向他抛出橄榄枝,待遇都比在昆明要好得多。 然而他最终都选择了拒绝,华罗庚认为中国的科学事业需要在本土扎根发展,作为学者有责任在最困难的时候坚守阵地,为国家培养数学人才。 西南联大的其他教授境遇也大同小异物理学家吴大猷一家经常断炊,只能靠典当衣物度日,文学院的教授们为了省钱,经常几个人合租一间简陋的房屋。 教授们的穿着也反映了当时的窘迫状况,许多人的西装打着补丁,皮鞋开了口子也舍不得换新的,有些教授甚至穿着学生家长送的布鞋上课。 尽管生活如此艰难,这些学者们的学术研究却从未停止,华罗庚每天深夜都会点亮煤油灯,在昏暗的灯光下演算数学公式,完成了多项重要的数学研究成果。 联大图书馆里经常座无虚席,教授和学生们一起在简陋的环境中钻研学问,没有充足的参考书籍,他们就相互借阅,手抄重要资料。 四年的昆明岁月,华罗庚不仅培养了大批数学人才,自己也在逆境中完成了多项开创性研究,他的经历代表了那一代知识分子的选择和坚守。 当年那些在战乱中求学的学生,后来很多都成为了新中国建设的栋梁,他们从这些贫困但坚韧的老师身上,学到的不仅是知识,更是做人做学问的品格。 回望那段历史,我们看到的不仅是物质的匮乏,更是精神的富足,那些在困顿中依然坚持理想的人们,用自己的选择为后人点亮了一盏明灯。 网友们敬佩不已: “看着真心酸,那个年代的教授是真有风骨,穷成那样也不向敌人低头,致敬!” “‘我是教授’这句话现在听起来是自豪,那时候简直是自报贫穷啊,太难了。” “华罗庚太不容易了,拖着一条腿走那么远的路去上课,回来还接着搞研究,这才是真正的偶像。” “想想现在的生活真的知足了,都是前辈们吃苦换来的,和平来之不易。” “妻子吴筱元也很伟大,默默支持丈夫的理想,一家人一起扛过了最难的岁月。” “这就是文人傲骨吧,宁愿全家吃苦,也要守住气节和心中的事业,佩服!” 在当今时代,你认为我们应该如何传承和发扬这种“贫贱不能移”的学者精神? 官方信源:清华大学华罗庚纪念馆

乔碧萝殿下

所以说那个时候的教授和现在的专家教授不一样