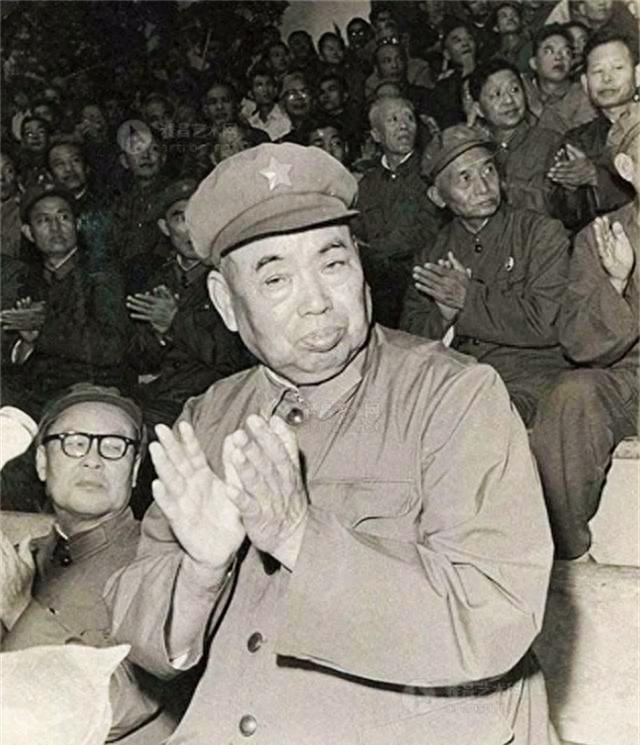

*越南为何至今无力翻身?当年许世友撤军前发布的3条命令,很高明。距离对越自卫反击战已经过去了46年,今天的胡志明市,厂房空无一人,码头无人问津。 1979年2月17日,对越自卫反击战全面爆发,东线部队在许世友指挥下一路推进,3月2日控制谅山市区,3月5日北京宣布撤军。 这位身经百战的上将在撤军前下达三条命令:毁掉带不走的援越物资,沿边境线埋设地雷,废除北部有价值的工业设施。 这些命令执行得极为彻底,中方援建的太原钢铁厂成了废墟,同登火车站的铁轨被撬起,几十万枚地雷遍布边境要道。 越南事后统计,北部200多家工厂只剩46家能勉强运转,工业产值连续两年大幅下滑。 这场战争过去46年,胡志明市出现厂房空置、码头冷清的景象,越南经济始终没能真正翻身。 而在历史记忆层面,越南官方呈现出矛盾姿态,安全部前所长黎文强曾称国内35年不谈这场战争,实际越南教科书里将其纳入“保卫祖国”章节,每年2月17日还会拉响防空警报,在烈士陵园搞爱国主义教育。 一边在外交上强调“面向未来”,依赖中国市场实现贸易额暴涨7340倍,一边在国内延续对抗性历史叙事,这样的双重态度,对越南发展究竟造成了怎样的隐性伤害,这值得每个人深思。 许世友的三条命令,本质上是对越南战争潜力的精准打击,绝非简单的战场报复。 从战略影响看,这些命令直接打断了越南的工业化进程,要知道越南北部的工业基础,大半来自中国1950年代起的无偿援助,小到自行车、棉花,大到钢铁厂、化肥厂设备,累计援助价值达200亿美元。 撤军时这些物资要么被烧毁砸毁,要么被彻底破坏,等于抽掉了越南工业的“筋骨”。 1979年到1980年,越南工业产值连续下滑,技术工人缺口多年后仍达47万。 边境地雷的影响更具长期性,从广西凭祥到云南河口的雷区,让滇越铁路修复工程搁置三年,越方扫雷人员一周就损失上百人。 即便中越关系正常化后,中国组织三次大排雷,到现在边境仍有隐患,2000平方公里土地无法开发,直接阻断了边境经济带的形成。 越南不得不长期在边境维持大量军事存在,原本就紧张的资源被进一步消耗。 这种战略层面的压制,让越南在战后十年错过了全球产业转移的黄金期,等1986年搞革新开放时,早已落后中国一步。 苏联解体后失去援助,经济一度濒临崩溃,只能靠农业出口勉强支撑。 很多人只看到命令的破坏性,却没意识到这正是对“速战速决”战略的完美收尾,既保障了撤军安全,又从根本上削弱了对手的反扑能力,堪称军事指挥的经典之作。 越南战后经济转型的结构性缺陷,其实从撤军命令的影响中就已埋下伏笔。 工业底子被摧毁后,越南没能建立起完整的工业体系,革新开放后只能走依赖外资的道路,但这种模式的短板越来越明显。 越南吸引的外资大多集中在劳动密集型产业,制造业附加值仅为15%,远低于中国的28%。 更关键的是,越南对外部供应链的依赖度极高,71%的高科技产品如芯片都要从中国进口。 美国对华加征关税时,越南看似承接了部分订单,但70%的出口产品仍依赖中国零部件,利润空间被严重挤压。 这种“组装厂”模式,让越南经济缺乏抗风险能力,国有企业改革的滞后更加剧了困境,越南政府早有缩减国企数量的计划,但至今仍有许多家国企依赖财政补贴,产值占GDP比重却不足20%。 金融体系也暗藏危机,银行业不良贷款率已升至6.5%,资本充足率低于国际警戒线,企业需要资金升级时,银行根本无力提供有效支持。 教育体系与产业需求的脱节更显致命,劳动力中高等教育学历者仅占12%,智能制造等领域的技能人才缺口达150万,数字经济规模只占GDP的10%。 这些结构性问题叠加在一起,让越南经济始终在低水平徘徊,即便有外资注入,也难以实现质的突破。 回望这46年的历程,越南的发展困境给所有人敲响警钟,历史遗留问题从来不是孤立存在的,它会像一根无形的线,牵扯着经济政策与对外关系。 许世友的三条命令,本质上是战争时期的必然选择,但其造成的长远影响,恰恰暴露了越南经济的先天不足。 一个没有完整工业体系、过度依赖外部市场、又不能理顺历史认知的国家,很难实现真正的崛起。 越南要想摆脱困境,首先得正视历史真相,放下对抗性思维,真正融入区域经济合作,而不是一边享受着与中国贸易增长的红利,一边在国内延续虚假的历史叙事。 毕竟邻居是无法选择的,合作才是唯一出路。当年的战争早已结束,但战争留下的教训,还在等待被真正汲取。 历史从不会因为刻意回避就消失,经济发展也不会因为自欺欺人而自动实现,这便是越南46年发展历程最深刻的启示。 大家觉得越南若能正视历史,经济发展会迎来转机吗?越南要摆脱当前困境,最该解决的核心问题是什么?