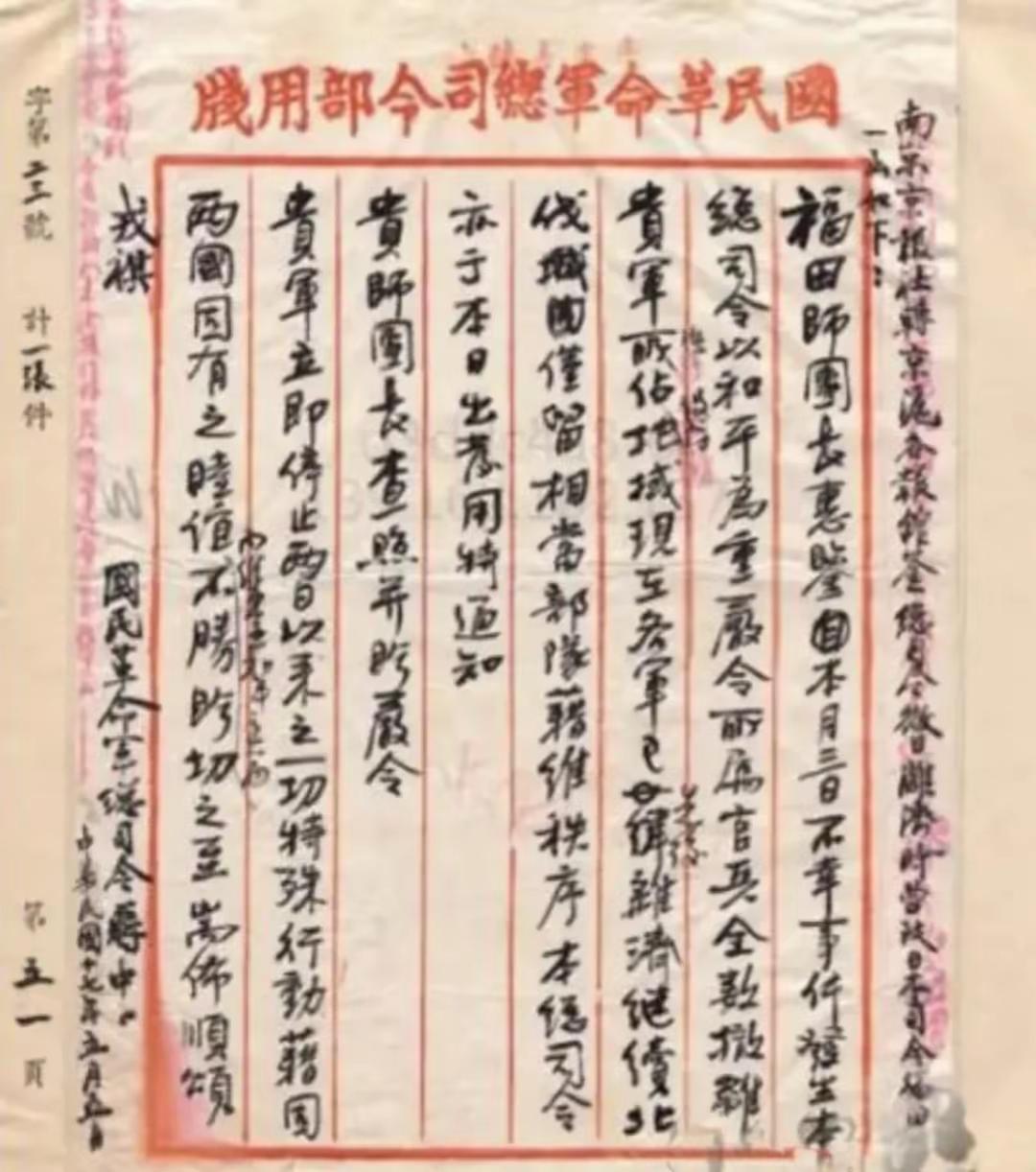

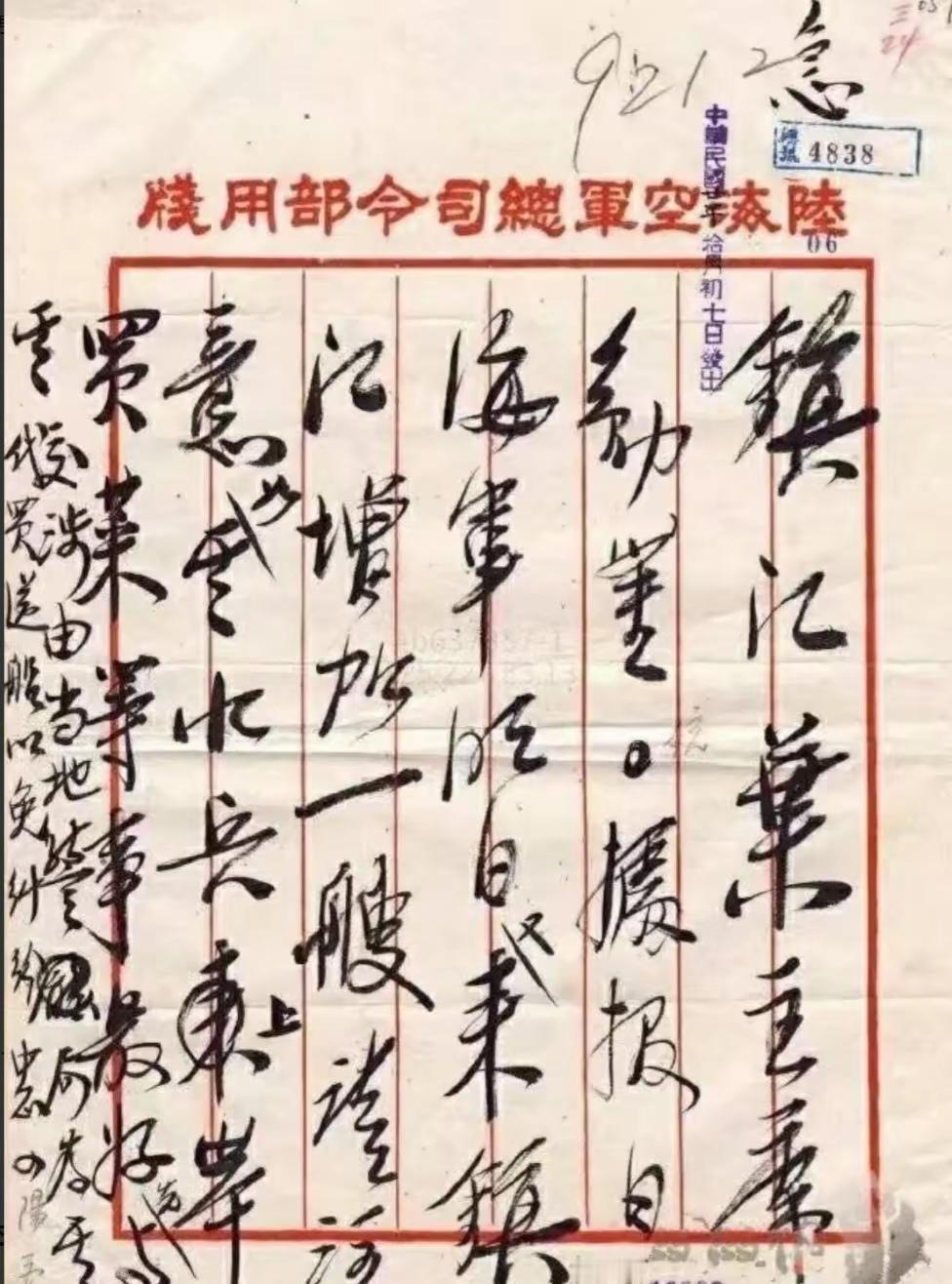

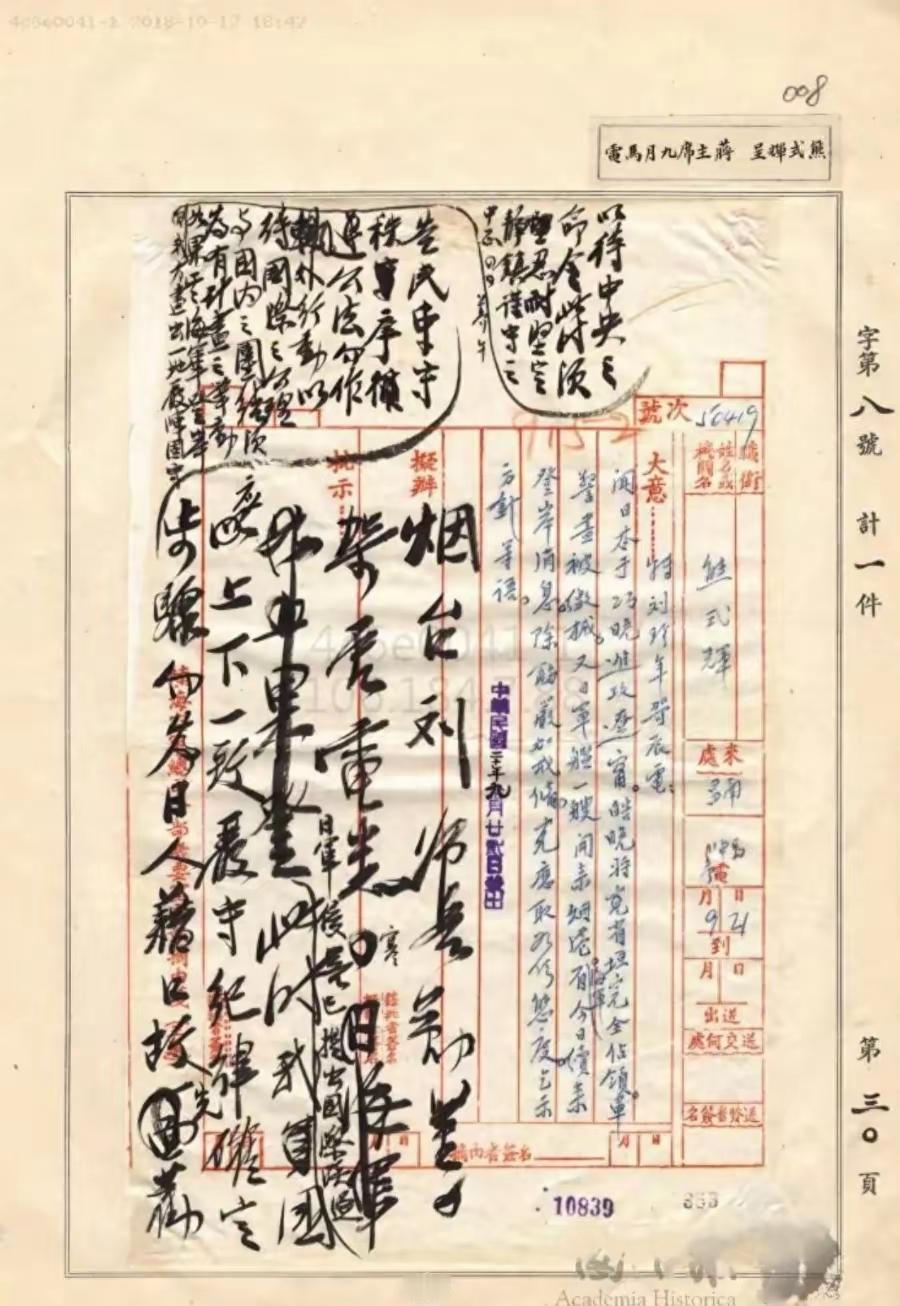

台湾公开蒋介石不抵抗手令,张学良背了半个多世纪的锅? 历史研究往往随着新史料的发现而不断深化我们的认知。近年来,一些历史档案的公开引发了学界和公众对抗日战争初期某些历史细节的重新关注与讨论。 一、新公开的史料内容 据公开报道,相关机构保存了一批历史手令资料。其中,以下几份电文常被研究者提及: 1. 1931年9月22日,即九一八事变后第四天,一份致电文提到:“如果其海军登岸,则我方划出一地,严阵固守,以待中央之命令,此时须忍耐坚定,静镇谨守之。” 2. 1931年10月7日,一份密电指示:“据报日海军明日又来镇江,增加一艘。请注意,如其水兵上岸买菜等事,最好与其交涉,由当地警局为其代买送船,以免纠纷。” 3. 更早的1928年5月5日,济南惨案发生后,一份信函中写道:“本总司令以和平为重,严令所属撤离贵军所强占设防地域。” 这些原始文件为研究当时的历史情境和决策过程提供了新的素材。 二、关于“不抵抗”指令的溯源探讨 有历史学者,如中国社会科学院近代史所研究员杨天石,依据相关日记等资料指出,对日采取隐忍策略的考量,在1928年济南惨案后就已经出现。据其研究,当时在兖州会议上曾确定了对日事端“决取不抵抗主义,宣告中外”的方针。相关日记记载了这样的考虑:“对日本,凡可忍辱,必须至最后亡国之时,乃求最后历史之光荣。” 次日,面对日军的进一步行动,日记中又写道:“以原定目标为奉张,如转移于倭寇,则多树敌,有背原则也。” 这反映了当时决策者将战略重点放在国内统一问题上的考量。 三、九一八事变时的决策过程再审视 关于九一八事变时“不抵抗”责任的归属,随着一些回忆录和史料的披露,学界存在不同视角的讨论。 据张学良麾下几位官员(如赵镇藩、洪钫和杨正治)的回忆录记载,1931年8月16日,曾有一封被称为“铣电”的指示,要求“采取不抵抗政策,竭力退让,避免冲突”。 在九一八事变发生前,张学良与中枢之间曾有多次电报往来,商讨应对之策。例如,8月24日,张曾致电表示:“似此情形,恐非退避所能了事。”9月8日,又发加急电请示:“内忧外患,应付殊难,仅密奉闻,敬乞指示。” 事变当晚,张学良在北平,而蒋介石在南京。事变发生后,南京方面的初始应对方针是寻求通过国际联盟进行交涉。 四、当时的战略考量分析 当时决策层为何采取避免直接军事冲突的策略?从后续的历史研究看,其背后有一套战略思维。 1931年7月23日,曾发表《告全国同胞一致安内攘外》的文告,提出了“抗日必先剿匪,攘外必先安内”的政策思路。将消除内部敌对势力视为优先要务。此外,基于当时中日两国国力和军力的对比,决策层判断中国国防力量薄弱,若立即全面开战,恐难抵挡日军初期攻势,可能导致沿海和长江流域迅速陷入战火。 五、历史影响与后续发展 无论原因为何,初期的不抵抗政策在客观上导致了东北军未能进行有组织的有效抵抗,使得日军在较短时间内迅速占领了东北大片土地。这一结果无疑助长了日本军国主义的侵略气焰,对后续局势发展产生了深远影响。 历史的走向是复杂的。直至1936年西安事变后,中国的抗战政策才发生重大转变,逐步形成了全国性的抗日民族统一战线。1937年卢沟桥事变爆发,全民族抗战正式开始,中国进入了国共合作、共御外侮的新阶段。 总结 历史研究贵在求真。新史料的出现,为我们更全面、细致地理解那段复杂而艰难的岁月提供了可能。对于历史人物的评价,应建立在尽可能详实的史料和客观分析的基础之上,避免简单化的归因。这段历史提醒我们,国家的统一、民族的团结和实力的强大,是抵御外侮、维护和平的坚实基础。少帅张学良 张学良传奇一生 张学良传奇人物 东北军不抵抗 张学良情感 张学良生涯 张学良少帅