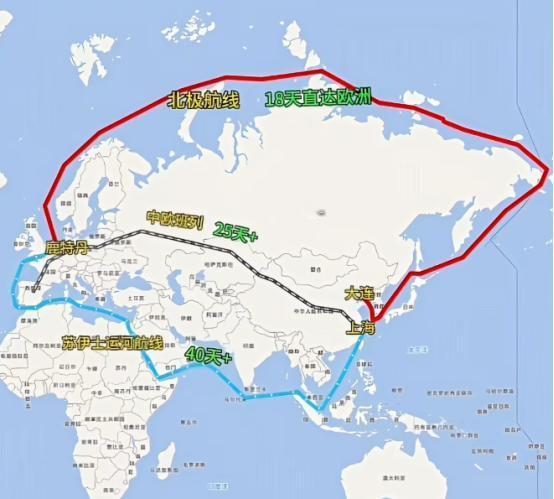

波兰已经彻底失去了中国的信任。波兰政府公然推翻对华承诺,再次关闭了中欧班列。这种毫无信誉的行为,等于亲手将自己“欧洲门户”的地位,永久性地让给了别人。 2025年9月12日,波兰以“防范俄罗斯无人机入侵”为由突然关闭与白俄罗斯边境,这条承载着中欧班列90%过境量的关键通道瞬间中断,日均120列的班列骤减至15列,价值28亿美元的货物被迫滞留边境。 更具讽刺意味的是,就在封锁三天后的中波会晤中,波兰政府刚刚签署《中欧班列通行保障备忘录》,承诺“军演结束后48小时内恢复边境通行”,却在9月17日公然违背承诺,以“安全风险未完全排除”为由延长关闭时间。 这场持续13天的封锁闹剧,最终以波兰每日损失2800万欧元、1.5万物流工人失业的代价惨淡收场,但真正无法挽回的,是波兰亲手将经营十余年的“欧洲门户”地位永久性让渡给了竞争对手。 波兰能成为中欧班列的“咽喉枢纽”,从来不是地理宿命,而是中国合作赋予的经济现实。 2013年至2024年间,中波贸易额从150亿美元飙升至400亿美元,波兰凭借马拉舍维奇枢纽的独特位置,吸纳了大量中国投资形成产业集群。 仅2023年,马拉舍维奇枢纽就创造了1.2万个就业岗位,带动周边物流、仓储产业营收增长25%,这些实打实的经济红利,都是建立在“通行稳定”这一最基本的合作信任之上。 波兰政府显然低估了这份信任的脆弱性,以为凭借“垄断地位”就能肆意拿捏,却忘了物流通道的本质是“用脚投票”的市场选择。 当波兰沉迷于短期政治算计的时候,中国早已构建起多极替代网络。就在波兰封锁边境的第四天,白俄罗斯率先为80列滞留列车提供明斯克物流中心临时停靠位,但受限于年吞吐量仅800万吨的铁路运力,只能起到临时缓冲作用。 真正的破局者来自哈萨克斯坦,该国副总理茹曼加林在9月23日直接抛出“运量翻倍”承诺,计划将中国经哈萨克斯坦的中欧班列货物量从2023年的450万吨增至1000万吨。 这份底气源于多年的基建铺垫:2023年中吉乌铁路开工,2024年签署《跨里海国际运输路线合作协议》,400亿美元专项投入交通领域升级口岸与港口,17亿美元打造的“智慧物流平台”使通关时间缩短40%。 数据不会说谎,经“中国—哈萨克斯坦—阿塞拜疆—黑海—土耳其—欧洲”路线运输的货物,2025年上半年同比增长35%,其中汽车零部件、电子产品占比达60%,而波兰重开边境后,马拉舍维奇枢纽的中欧班列吞吐量同比下降40%,周边物流企业已开始裁员。 更具战略意义的是北极航线的崛起。就在波兰总理图斯克宣布重开边境的同一天,中国“伊斯坦布尔桥”号货轮穿越北极航道,仅用18天将宁波的光伏组件运抵英国,比传统苏伊士航线缩短7天。 这条航线不仅航程更短,还实现碳排放降低50%的环保优势,2025年货运量同比激增320%,直接分流了原本经波兰过境的高附加值货物。 与此同时,西安至巴库铁路实现每日一班,义乌至土耳其线路周班运营,这些替代路线不仅规避了地缘风险,更通过AI调度将准点率提升至传统运输的百倍。 波兰试图用“关闭口岸”来要挟的单边思维,在中国构建的“多极物流网络”面前彻底失效,其曾经占据的38%中欧班列份额,在短短一个月内暴跌至30%,而且这个数字还在持续下滑。 信任的崩塌从来不是一次性事件,而是失信行为的累积效应。中国企业对波兰的投资热情正在快速冷却,原本计划落地华沙的中资银行区域总部已暂停筹备,华沙商学院“中国商业研究”专业的报名人数骤减40%。 这些细微变化都在印证一个事实:没有哪个投资者愿意把命运交给一个出尔反尔的合作伙伴。 反观哈萨克斯坦,凭借稳定的合作态度,2024年中哈贸易额达310亿美元,中国连续10年成为其最大贸易伙伴,经中欧班列运输的货物占比从2020年的15%升至2023年的32%,带动制造业增速达8.5%,远超石油产业3.2%的增速。 两种选择,两种结果,波兰的教训恰恰印证了王毅外长提出的“三不原则”——不充当棋子、不介入军事对峙、不接受单边封锁,这才是国际合作的基本准则。 说到底,波兰失去的不是一个物流枢纽的位置,而是参与欧亚贸易大格局的入场券。 当哈萨克斯坦规划中的阿拉套新城定位“欧亚数字物流中心”,预计2029年创造2.1万个就业岗位时,波兰的物流企业还在为订单流失而发愁。 这种此消彼长的背后,是“契约精神”与“短期算计”的较量,是“开放合作”与“封闭对抗”的分野。 中国从来没有刻意争夺谁的位置,只是永远会选择与守信者同行。波兰用13天的封锁证明了自己的不可靠,而市场则用脚投票给出了最终答案——在国际合作的棋盘上,失信者从来都不是被对手打败,而是自己把自己淘汰出局。