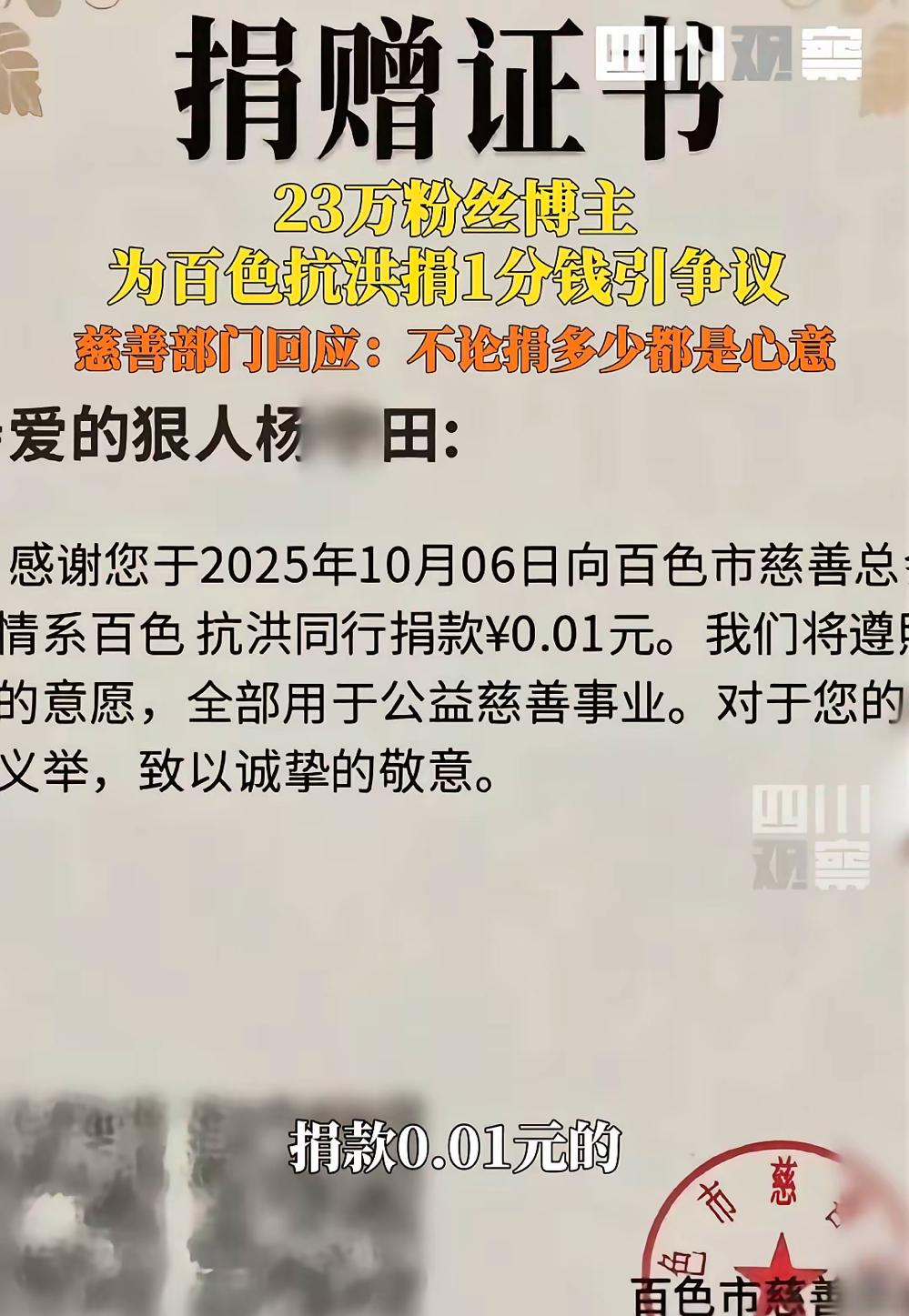

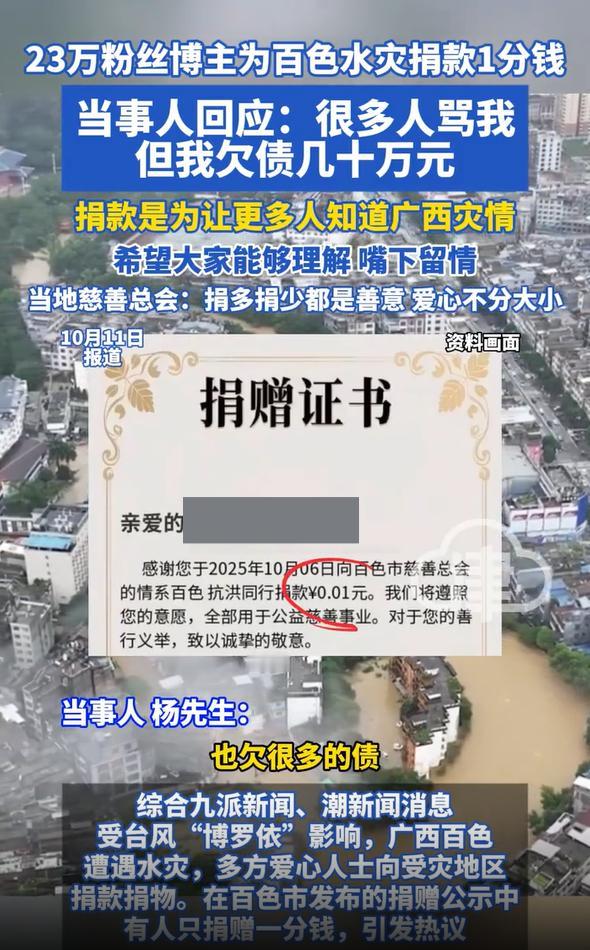

湖南有个 23 万粉丝的博主杨守田,为百色捐款 1 分钱这事儿,可真是在网络上炸开了锅,网友们那是一边倒地骂声不断啊!这 1 分钱,就像一颗小石子,投入了网络舆论的大湖,激起了千层浪。 咱先来扒一扒杨守田过往的公益轨迹。2020 年,他参与过一次关爱贫困山区儿童的活动,当时捐了 500 元,还亲自跑去山区给孩子们送学习用品。2021 年,在为受灾地区募捐时,他捐了 800 元,并且积极在视频里宣传,呼吁粉丝一起帮忙。可这次为百色灾情,就捐了 1 分钱,这和他以往的公益风格差别实在太大。 从他自身角度想,或许是想搞个“大新闻”。毕竟现在网络竞争激烈,普通的捐款数额很难引起大家的注意。他心里可能琢磨着,捐 1 分钱,看似荒诞,却能像一颗“怪味豆”,吸引大家的眼球,让更多人知道广西灾情。但这一步棋走得有点险,网友们可不买账,纷纷指责他是在博流量、蹭热度。 说到网友谩骂,这背后的社会心理和网络舆论生态可大有文章。社会心理学研究表明,公众对慈善捐款数额有普遍预期,认为捐款数额应与自身影响力、经济能力相匹配。 一项针对 1000 名网友的调查显示,超过 80%的人觉得像杨守田这样 23 万粉丝的博主,捐款至少得几百元才合适。而 1 分钱与他的身份形成巨大反差,就像一个穿着西装打领带的人,突然穿了个破拖鞋,自然会触发公众的道德评判机制。 再加上网络环境的匿名性和群体极化特征,在群体氛围影响下,个体容易失去理性思考。就好比一群人在黑暗里,只要有一个人喊“打”,其他人就跟着起哄。在这次事件中,很多网友没深入了解情况,就跟风谩骂。 而且当前网络舆论生态中,公众对慈善行为监督的边界有点模糊,过度监督可能会打击慈善积极性。比如之前有个小慈善家,因为一次捐款数额少,被网友骂得不敢再做慈善,这多让人寒心啊。我们得营造理性、包容的舆论环境,让慈善回归本质。 不过,这“一分钱捐款引发热点”的现象,也给慈善传播模式带来了新启示。传统慈善传播就像老式的广播,总是重复着大额捐款和感人故事,时间长了,大家都听腻了。而杨守田这次 1 分钱捐款,就像在平静的湖面扔了颗小石子,溅起了不一样的水花。 国内外有不少利用独特传播方式成功引发慈善关注的案例。国外有个小网红,为了呼吁大家关注环保,把自己打扮成“垃圾人”,全身贴满垃圾,在网络上直播,一下子就吸引了大量关注,很多网友都表示要加入环保行动。 国内也有个博主,为了给贫困地区孩子募捐书籍,拍了个自己变成“书虫”,在书堆里挣扎的视频,也收获了不少好评。 这说明,独特的、具有争议性的方式也能吸引公众眼球。慈善机构可以借助社交媒体平台,创新传播策略。 比如,后续宣传可以把关注点从捐款数额转移到灾情严重性、受灾群众需求以及如何有效参与救助等方面。就像一场火灾,我们不应该只盯着救火的人拿了多少水桶,而应该关注火有多大,有多少人被困,怎么去救他们。 再来说说大 V 在慈善事件中的责任与角色定位。以杨守田事件为切入点,大 V 凭借自身影响力,就像网络上的“大喇叭”,有责任传递正能量,引导公众关注社会问题。但这个“大喇叭”该怎么吹,得把握好尺度。 我采访了几位不同领域的大 V,有个美食博主说:“我觉得我们大 V 应该在慈善中以身作则,不能光动嘴,得实实在在做事。”还有个搞笑博主表示:“我们可以利用自己的特长,用有趣的方式让大家关注慈善,但也要注意方式方法,别引起争议。” 大 V 与慈善机构、公众之间的互动关系也很重要。慈善机构就像一个指挥家,大 V 是乐手,公众是听众。 指挥家得引导乐手演奏出和谐的乐章,乐手要听从指挥,同时也要用自己的方式打动听众。三方得建立有效的沟通机制,比如慈善机构可以定期和大 V 交流,了解他们的想法,大 V 也可以多参与慈善机构的活动,深入了解情况,这样才能共同推动慈善事业发展。 现在这件事还没结束,我觉得杨守田后续可能会出来更详细地解释自己的行为,或者用实际行动来弥补这次引起的争议。而网友们也可能会慢慢冷静下来,重新审视这件事。 不管怎样,我们都希望慈善能回归初心,让更多的人得到帮助。大家对这件事有什么看法呢?快来评论区聊聊吧! 消息来源:潮新闻 [免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。 如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,部分内容可能存在杜撰和虚构成分,请注意甄别 如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改]