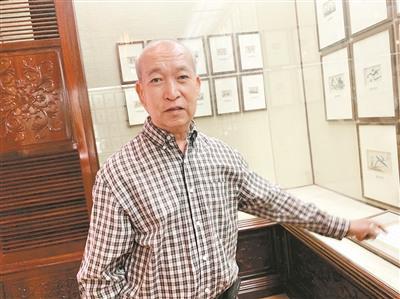

1991年,广东男子赵泰来,放弃中国国籍,转头加入英国。在英国,他打扮成乞丐,四处捡废品,引人嘲笑。谁料,20年后,众人却含泪说:“我们为他骄傲!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1991年,广东东莞籍的赵泰来做出了一个让许多人难以理解的决定—加入英国国籍。这个决定让他一时间背负了不少质疑的目光。 更让人困惑的是,这位原本有着良好教养的男士,到了英国后行为“怪异”,常常在街头搜集废弃的木板和泡沫材料。 外人看来,他的生活轨迹发生了巨大转变,却不知这背后连接着一段跨越世纪的家族嘱托。 赵泰来的曾外祖父是清末著名外交家伍廷芳,在那个中国积贫积弱、大量文物流失海外的年代,伍廷芳在出任驻外使节期间,出于对民族文化遗产的痛惜,私下出资购回了不少珍贵文物。 他将这些文物秘密存放在英国一处庄园的地窖里,并立下家规,要求后代精心守护,期待将来有一天能将其送回祖国。 赵泰来年少时父母双亡,由在香港的姨妈抚养成人。1981年,姨妈病重离世前,将一把钥匙和一张标注有庄园位置的地图交到赵泰来手中,郑重交代了这份沉重的家族使命。 当赵泰来根据地图指引,走进英国那座庄园的地下室时,他被眼前的景象深深震撼了。 那里堆满了大小木箱,里面装着的,是跨越了中国几千年历史的文物珍宝,从商周青铜器到唐宋书画,数量惊人,总计超过六万件。 面对这庞大的文化遗产,赵泰来感受到的不是拥有财富的喜悦,而是沉甸甸的责任感,他必须让这些国宝安全回家。 在当时的国际环境下,如果以中国公民的身份进行如此大规模文物的转运,将会面临极为复杂的程序和潜在的阻碍。 经过深思熟虑,赵泰来做出了一个艰难但在他看来更为可行的决定:加入英国国籍。他以新的身份作为掩护,开始着手这项漫长而艰巨的工程。 为了不引起外界不必要的关注,赵泰来选择了低调行事。他亲自搜集废弃的包装材料,用于妥善包裹每一件易碎的文物。 邻居们有时会看到他像个拾荒者一样在街头寻觅,却不知他每晚都在阴暗潮湿的地窖里,独自一人小心翼翼地清理、编号、记录、打包这些无价之宝。 这个过程持续了多年,其间辛苦不足为外人道,他甚至曾在搬运重物时受伤,但始终默默坚持。 将数万件文物安全运回中国,需要支付高昂的包装、保险和运输费用。为此,赵泰来不惜卖掉了自己在伦敦的多处房产,将个人财富投入到这项使命中。 在许多人看来,他是在挥霍家产,但了解内情的人才知道,他的每一分钱都用在了让国宝回家的路上。 转机随着香港回归的临近而出现,从1990年代中期开始,赵泰来开始与国内文博机构合作,分批将文物运送回国。 1995年,首批大量文物成功运抵广州。当博物馆的专家们打开包装箱时,无不为之惊叹,其中许多是学术界苦苦寻觅的珍贵文物。 赵泰来先生累计向中国多家博物馆捐赠的文物超过六万件,其市场估值在当时已高达数亿元。然而,他坚持无偿捐赠,未索取任何经济回报。 他始终认为,这些文物本就是中华民族的文化遗产,物归原主是天经地义的事情。 当所有文物都安然回归后,赵泰来选择了淡泊的生活。他并没有以功臣自居,而是甘愿在广州的博物馆里做一名普通的义工,向前来参观的人们静静地讲述这些文物背后的故事。 他说,财富只是完成使命的工具,而文化的传承才是真正的归宿。 赵泰来的故事,经过岁月的沉淀,逐渐被人们所了解。他从一个曾被误解的“怪人”,转变为受人尊敬的“文化守护者”。 有些承诺需要用一生去践行,有些热爱无需张扬却深沉似海。那六万多件静静陈列在博物馆中的国宝,便是他对祖国、对文化最深情的告白。 信息来源: 海外网《华侨6万件文物捐国家 如今在广州默默当“义工”》