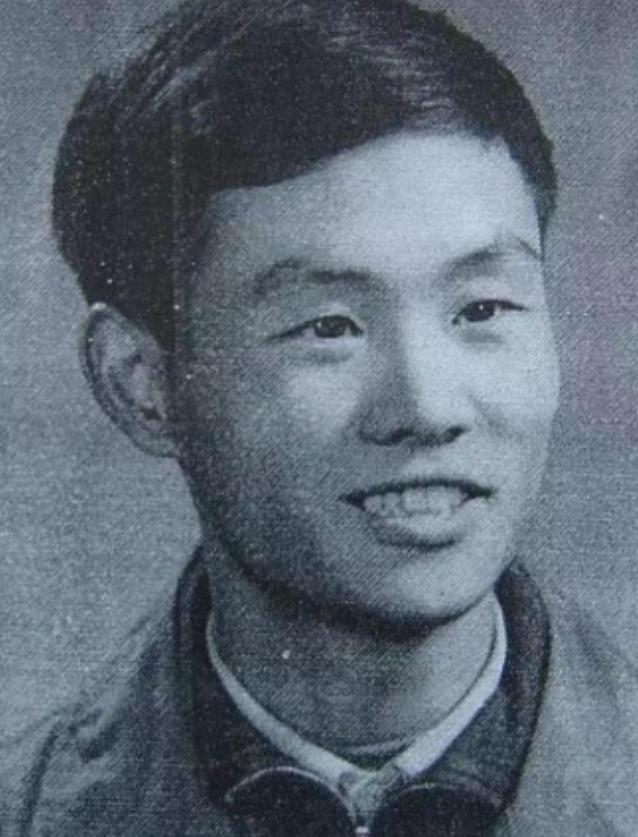

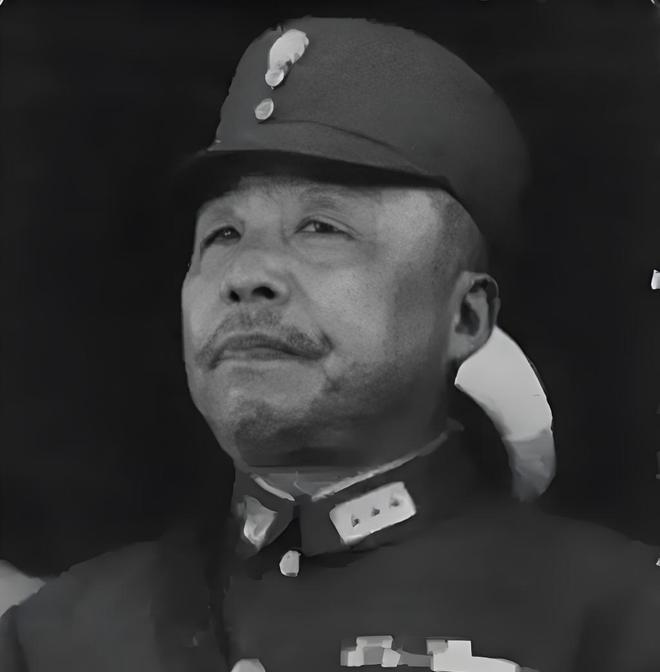

[太阳]1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 1968年,21岁的南京五中学生任毅,积极响应上山下乡的政策,背着一个行囊和一把吉他,来到了江苏江浦县的农村。 白天的日子,是割麦插秧,皮肤晒得脱皮,手上磨出血泡,晚上,就挤在蚊虫肆虐的土坯房里,对着煤油灯发呆,这成为他生活的全部。 每次感到困惑的时候,音乐就成了任毅的精神寄托,每次弹唱吉他,就会有一群年轻人一起欣赏,他们全都是上山下乡的青年才俊。 1969年一个麦收后的夏夜,有人提议:“我们写一首自己的歌吧!”这个想法瞬间点燃了大家。 任毅花了好几个晚上,把所有人的劳累、迷茫和对扬子江畔的思念,都揉进了朴实的旋律里,歌词里唱着“蓝蓝的天上,白云在飞翔”,没有口号,只有淡淡的忧伤。 这首最初名为《我的家乡》的歌,后来被大家叫做《南京知青之歌》,靠着手抄本迅速传遍大江南北,成了无数知青在陌生夜晚确认彼此身份的“接头暗号”。 为了安全,署名是“南京知青集体创作”,这恰恰道出了它的本质——它属于每一个人,可在传播的过程中,不知道从什么时候开始,“金色的学生时代,已转入深浅在异乡”,不知被谁抄错或是有意改成了“深陷在异乡”。 一字之差,意境全变,从现实的感叹变成了绝望的控诉,任毅后来在路上亲耳听到陌生人唱着这个错误的版本,心里咯噔一下,却又无力纠正这股洪流。 更要命的是,这首歌被境外电台捕捉并播放,一下子,这首区域性的思乡曲被抛进了复杂的政治旋涡,贴上了一个任毅做梦也想不到的“反动”标签。 1970年初,一纸举报信递了上去,任毅,这个编号3427的囚犯,被从农村带走,他反复辩解,自己写歌只是想家,那个“深陷”是误传。 但在强大的政治定性面前,这首温情的歌被解读为“企图动摇军心”、“破坏上山下乡运动”的铁证。 一份建议判处死刑的报告,送到了时任南京军区司令员许世友将军的案头,这位将军的批示改变了一切,大意是说:一个20多岁的年轻人写歌想家,罪不至死,判几年就行了,这寥寥数语,像一道惊雷,劈开了密布的乌云。 在肃杀的公判大会上,任毅穿着宽大的囚服,双手被反剪,审判员高声宣读:“判处死刑——”他刻意停顿了一下,全场死寂。 任毅的大脑瞬间空白,接着,后半句才悠悠响起:“……立即执行,经上级批示,改判有期徒刑十年。”那一刻,他感觉自己像是刚从鬼门关被拽了回来。 在农场服刑的近九年里,他种庄稼、喂牲口,从未消沉,还偷偷在纸上写乐谱,管教了解情况后,也未曾为难他,1979年初,他被无罪释放,头上添了许多白发,但心态平和。 晚年,任毅专程去了河南新县,在许世友将军的墓前长跪不起,这首歌的命运,从共情的慰藉,到失控的符号,再到荒诞的物证,最终尘埃落定,它不仅是任毅一个人的过往,更是那个年代里,文化与权力如何交织,并最终碾过普通人命运的深刻回响。 信息来源:上观新闻——《知青之歌》,一支难以忘怀的歌