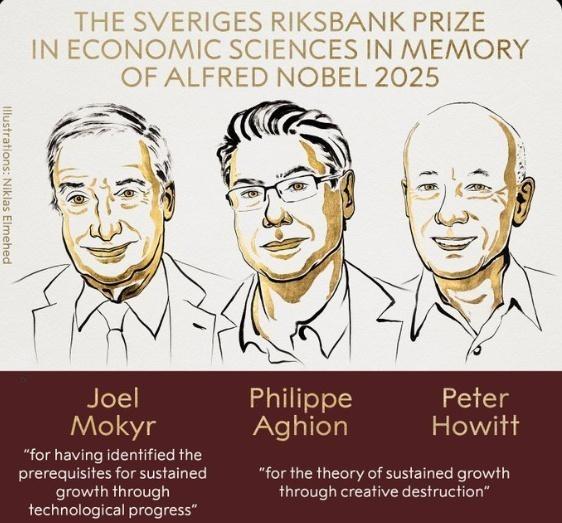

全球经济正陷入困境,诺贝尔经济学奖还在自娱自乐 前两天,瑞典皇家科学院公布了2025年诺贝尔经济学奖的得主:以色列裔美国经济史学家乔尔·莫基尔,以及法国经济学家菲利普·阿吉翁和加拿大经济学家彼得·豪伊特。这仨人分享了1100万瑞典克朗的奖金,主要表彰他们在创新如何推动长期经济增长方面的贡献。听起来挺高大上的,对吧?莫基尔侧重历史角度,研究欧洲工业革命时期为什么技术进步能持续拉动经济,他通过档案资料分析了1750到1914年间,科学知识传播和社会开放怎么成了技术爆发的关键。阿吉翁和豪伊特则更偏数学模型,从1992年的一篇论文开始,他们构建了“创造性破坏”的框架,解释新发明怎么淘汰旧企业,推动整体增长。这套理论受熊彼特影响,强调竞争和创新的动态平衡,说白了就是科技浪潮下,企业要么跟上要么出局。 这些工作确实有分量,早年间就奠定了现代增长理论的基础。莫基尔在西北大学教书多年,他的书里详细拆解了英国纺织业从手工到机器的转变,怎么靠专利制度和大学教育支撑起来。阿吉翁在哈佛和伦敦政经学院混迹,豪伊特在布朗大学深耕,他们的模型用数据模拟了创新周期,证明了为什么有些国家能从停滞中爬出来。诺奖委员会在公告里直夸,这帮人帮大家搞懂了为什么过去两百年人类生活水平稳步上涨,而不是像以前王朝更迭那样反复折腾。奖金一半给莫基尔,另一半平分给阿吉翁和豪伊特,颁奖词还提到了当下科技变革的启示,比如AI和绿色能源。 可问题是,现在全球经济这潭水浑着呢,2025年国际货币基金组织在7月的世界经济展望报告里,把全年全球增长率调到3.0%,比去年低了点,主要被贸易摩擦和地缘风险拖后腿。世界银行的6月报告更悲观,直接下调到2.3%,说这是自2008年金融危机外最弱的一波,发达国家增长乏力,新兴市场也面临债务压力。想想看,美国联邦债务已经堆到37.43万亿美元,国会联合经济委员会的数据显示,公众持有的部分就占30万亿出头,每年赤字还超1万亿。欧洲那边,制造业岗位被自动化蚕食,失业率居高不下,德国和法国工厂订单下滑,供应链瓶颈还没完全解开。发展中国家更难受,技术进口卡壳,原材料价格波动大,非洲和拉美不少地方通胀咬人,IMF老总克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃前几天在米尔肯研究所演讲时直说,“不确定性成了新常态”,全球面临关税壁垒、AI泡沫和债务三重打击。 这时候颁这么个奖,感觉有点不接地气。获奖者的理论再精妙,也没直击当下痛点。比如,阿吉翁和豪伊特的模型假设市场竞争公平,新企业能轻松颠覆旧巨头,但现实里大科技公司靠专利壁垒筑起高墙。谷歌、苹果这些玩家,手握海量专利,起诉小公司侵权成家常便饭,Cato研究所的报告就点名,弱化专利保护反而帮了 incumbents 的忙,让资本密集型企业更难被挑战。2025年科技行业展望里,德勤提到IT支出会涨,但创新更多集中在少数寡头手里,初创企业融资难,风险投资偏好AI炒作而不是基础研发。结果呢?发达经济体陷入“破坏性停滞”,生产率增长放缓,美联储数据 show 美国劳动生产率从疫情后就徘徊在1.5%左右,远低于历史均值。绿色转型也卡在瓶颈,欧盟的碳边境税政策虽好,但供应链短缺让太阳能板和电池价格居高不下,工程师们忙活半天,实际部署速度跟不上。 再看中国这边,获奖理论压根儿没提,但这恰恰是最大讽刺。中国过去40年抬了近8亿人出贫困线,世界银行2022年的报告说,这占全球减贫总量的75%以上。不是靠纯市场“创造性破坏”,而是通过政府引导的投资和基础设施,农村电商、扶贫产业园这些接地气的举措,让贫困户直接接上产业链。2025年,中国继续稳增长,出口数据亮眼,电动车和光伏出口占全球大头,这些是本土创新的产物,绕过了西方专利围堵。诺奖公告里倒好,只聊18世纪英国的蒸汽机和抽象公式,对这种非西方路径视而不见。难怪经济学界总有声音吐槽诺奖越来越像圈内游戏,2024年那届给的阿西莫格鲁他们仨,就被指责忽略殖民主义遗留问题,Foreign Policy杂志直说,今年争议大,因为奖项总爱绕着机构和制度转,却不碰全球不平等的硬骨头。 说到底,这奖评选标准跟经济学本该有的使命脱节了。经济学不该只是数学推演和历史复盘,得回应真金白银的民生事儿。现在全球债务危机一触即发,美国国会预算办公室预测,到2035年联邦债务占GDP 118%,利息支出就吃掉预算大头。发展中国家技术“卡脖子”更严重,世界贸易组织数据 show 2025年贸易增长仅2.6%,远低于疫情前水平。获奖者们的工作当然有学术价值,但委员会主席在采访里还说“提醒我们避免停滞”,这话说出口,谁信啊?当下AI取代就业的浪潮已经来了,国际劳工组织估算全球可能丢掉数百万岗位,欧洲工会抗议声浪高涨。可奖项呢?继续在云端飘,忽略了专利垄断怎么扼杀小创新、金融资本怎么空转套利这些现实乱象。