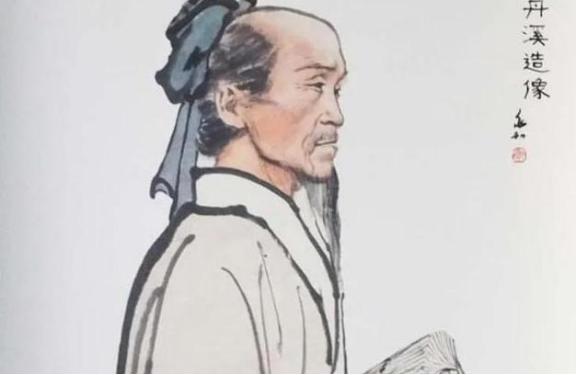

元代,名医朱丹溪出诊,偶遇一貌美洗衣女。他咂咂嘴,对同行的侄儿说:“去,弄戏弄戏那女子!”侄儿点点头,上前一把搂住,女子大惊失色,尖叫救命。没想到,不久后却成了朱丹溪的侄媳妇。 元至正年间,江南义乌乡间,一声女子尖叫打破了溪边的宁静,名医朱丹溪的侄子竟当众抱住一位洗衣姑娘,村民围上来要打人。这事听着像调戏良家女子,可朱丹溪一句话就扭转了局面。原来,这背后藏着救人一命的医道妙招。故事说来曲折,结局却出人意料,让人忍不住想知道,这位元代神医到底用了什么高明法子? 朱丹溪,本名朱震亨,字彦修,号丹溪,生于一二八一年,婺州义乌人。那时候元朝统治江南,百姓生活虽有起色,但湿热之气重,杂病多发。他早年务农,四十四岁才正式学医,师从名家罗知悌,承刘完素之学,专攻内伤杂病。不同于当时医家一味用猛药,他强调调养为主,药石为辅,提出“阳常有余,阴常不足”的理论,开创滋阴派学说。这套思路影响深远,后世李时珍的《本草纲目》多有引用,清代《医宗金鉴》也推崇不已。朱丹溪一生行医,足迹遍布浙东乡村,诊室虽在村中草堂,却门庭若市。 乡民们染上风湿咳嗽,他不光开方,还教人生活调理,少食辛辣,多饮清汤。元至正初年,他已年过五旬,须发斑白,常携药囊出诊,帮农家妇孺把脉辨证。义乌多溪水,春夏雨多,湿邪易入体,朱丹溪出诊多走乡间小路,沿途留意草药时令。他的侄子朱元清,年二十出头,自小随叔学医,帮手抄方配药,对朱丹溪佩服得紧。那天,两人诊毕一户农家肺痈,沿溪边小路归来,天色渐晚,桥下水流潺潺,空气中泥土味浓。 话说那桥下溪边,一位年轻女子正跪坐洗衣。她约莫十七八岁,衣衫朴素,额头渗汗,手上动作慢吞吞的,像使不上劲。朱丹溪驻足桥头,目光落在那女子身上,眯眼瞧了会儿,唇角微动,发出轻微咂嘴声。他转头对侄子低语几句,声音压得低,只说那姑娘体内病气郁结,非同小可。朱元清顺着看去,只觉她模样清秀,哪里看出病来?朱丹溪从怀中取出布包,内裹驱寒药贴的方子,递给侄子,示意他上前抱住女子腰身,用力些。朱元清闻言一怔,那年头礼教严,调戏女子可吃官司,按元史刑法志,轻则杖责,重则流放。 他咽口唾沫,结巴着说不妥当。朱丹溪摆手,语气坚定,信他一回,能救人命,还保无事。朱元清看着那珍贵方子,心动,壮胆走下桥,绕到女子身后,双臂环住她腰,用力收紧。女子顿时大惊,尖叫救命,木盆扑通掉进溪里,水花四溅。周边田间农夫闻声赶来,抄扁担怒吼,围上来要揍人。眼看乱斗要起,朱丹溪慢步下桥,高声喝止,说诸位莫急,这是在救命。 村民们面面相觑,满脸狐疑,这分明是欺负人,怎叫救命?朱丹溪挤开人群,走到女子跟前,平静问她可常感胸闷气短,夜里咳嗽,身上起红疹。女子愣住,泪眼点头。她母亲也急忙说,闺女这病看了多少郎中都不见好。朱丹溪指她脖颈后红疹,说这是湿热郁结,病气淤积,久了危及性命。适才一惊,逼出透汗,病气散了大半。 他转向侄子,说松手吧。朱元清赶紧松开,连声道歉。女子揉腰喘息,觉胸口舒畅,咳嗽轻了。村民从怒转惊叹,称赞朱丹溪医术如神。女子一家千恩万谢,请他到家细诊。朱丹溪开清热化湿方子,叮嘱少食辛辣,多饮绿豆汤。临走拍侄子肩,说治病不只靠药石,有时需出奇制胜。 这事在义乌传开,乡民们议论纷纷,说朱丹溪不光会治病,还会牵红线。数日后,朱元清提黍米鸡蛋登门赔罪。他本以为挨骂,谁知女子名阿秀,性情温婉,没怪他,还说那天若不是他,她病不知拖多久。阿秀母亲看出端倪,半开玩笑说小伙子心眼实诚,长得不赖,常来走动。朱元清与阿秀就这样熟络起来。他帮挑水劈柴,她帮晾晒草药。从尴尬到情投意合,第二年秋天,阿秀成了朱元清妻子。婚礼上,朱丹溪举杯笑说,这药贴方子没白给。宾客哄笑,朱元清脸红,阿秀低头偷笑。 朱丹溪的医术,在元代医坛独树一帜。他的滋阴理论,针对江南湿热体质,治愈无数患者。像这借惊吓宣泄病气的法子,体现了中医辨证施治的精髓,不拘一格,因势利导。民间多这样的医家轶事,反映出古人济世安民的心态。朱丹溪一生著书,如《格致余论》《南宏医镜》,传授后世。明清医家多受其影响,至今义乌有朱丹溪纪念馆,香火不断。