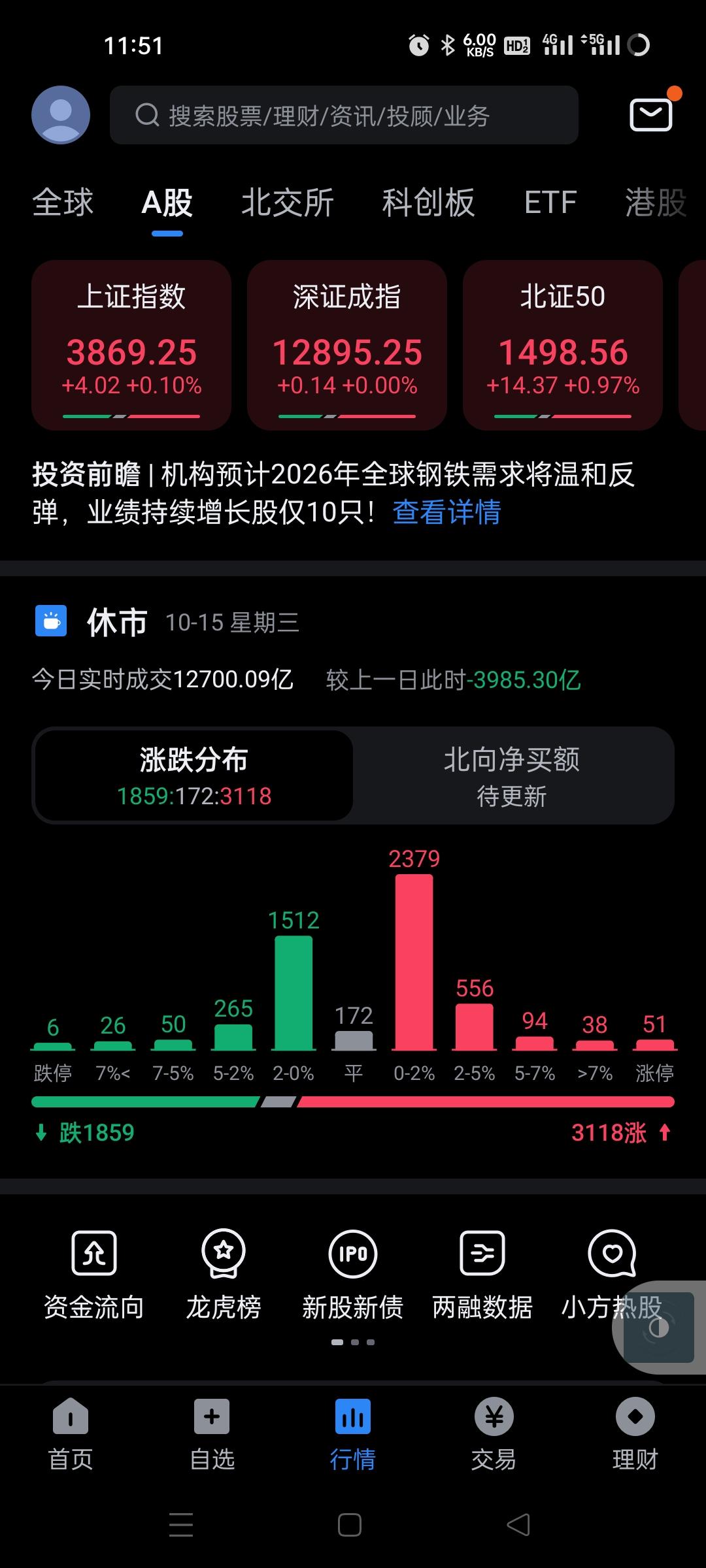

美国对中国船舶的“入港费”昨天正式生效,可执行规则却让整个航运圈看懵了:一艘船可能要交几百万美元,全靠船东自己判断该不该交、交多少,负责监管的海关和边境保护局连人都凑不齐。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 美国对中国船舶征收入港费的政策在昨天,也就是10月14号正式生效,消息一出,整个航运圈都炸了锅。 不是因为大家不知道这事,而是因为这政策看上去气势汹汹,真落地后却完全成了谜语题。 一艘船要交多少钱,怎么算、谁来核实,全都靠船东自己猜,要命的是,负责监管的美国海关与边境保护局(CBP)连人都没凑齐,堪称纸上收费,现实摆烂! 这笔所谓的入港费,本该是美国拿来敲打中国造船业的重锤,根据规定,只要船舶是中国企业拥有、运营,或者由中国建造的,就得交钱。 听起来挺严厉,细看就乱成一团,比如中国公司租的外国船算不算运营?合资公司的船该按哪种标准交?要是船在中国造的,但挂的是巴拿马旗,又该怎么定? 规则里一个都没写清楚,CBP的公告就像一份留白试卷,问题出了,答案自己填。 收费标准更让人瞠目,中国运营的船舶按每净吨50美元征收,中国建造的船还得在每净吨18美元和每集装箱120美元之间挑高的来算。 哪怕是个没学过航运的人都能算出,这价格离谱得很,一艘能装上万多个集装箱的大型船舶,一次靠港就得掏三四百万美元,等于白送掉几栋别墅。 更离奇的是,这收费标准未来还要逐年上涨,到2028年每净吨要收140美元,美国看起来像是要靠收“保护费”来振兴财政。 问题是谁来收?CBP名义上负责执行,可他们连人手都不够,负责全球贸易监管的这个机构,人员本来就紧张,如今要处理上万次船舶入港申报,却只有一百来号人。 有人算过账,仅洛杉矶港每天就有十几艘中国相关船舶靠港,而能审批的专员屈指可数。 更尴尬的是,美国政府上次预算风波还没过去,CBP的部分岗位干脆空着,想打电话咨询收费?不好意思没人接,这执行态度,连喜剧都自愧不如。 于是,新规落地的第一天,全美港口上演了一场大型自助缴费秀,船东们一边计算净吨,一边揣测规则。 有人为了保险,多交了一倍费用,想以后再申请退款,结果一个月过去,连回执都没收到。 还有的因为误读豁免条款,没交钱,离港时被补收加罚金,损失十几万美元,至于CBP那边?系统排队、人工滞后,根本没人核查。 政策的混乱直接影响了市场,很多船东担心被坑,干脆绕开美国港口,有公司把大船调去欧洲航线,小吨位船顶上美国线,虽然运力下降,但总比被薅几百万强。 也有人选择把货先运到墨西哥、加拿大,再转陆路进美国,算下来时间长了几天,成本高了两成,但好歹不用在美国港口碰钉子。 结果,洛杉矶港的到港量肉眼可见地掉了,码头工人开始担心工作量减半,美国原本想借此打压中国船舶,反倒先让自家港口受伤。 反观中国这边,同一天的反制措施落地得干净利落,规则明确,系统联网,谁的船、多少钱,一分钟内算得明明白白。 不交钱?航保系统直接锁船,首日全国港口就收了十几亿人民币,流程顺得让人佩服。 中美对比,一边是井然有序的精密执行,一边是人手短缺的纸上谈兵,孰优孰劣,一目了然。 说到底,美国这场入港费闹剧,更像是一场仓促的政治秀,喊得震天响,准备却一塌糊涂。 一个想立威的政策,变成了一场谁都搞不懂的集体困惑,航运公司怨声载道,港口运营商焦头烂额,CBP忙着数人头,连记者都吐槽,这比好莱坞剧本还混乱。 对此,大家觉得这个入港费还能坚持多久?