#参考消息上的杨振宁#【《参考消息》上的杨振宁】10月18日,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生因病在北京逝世,享年103岁。《参考消息》曾经200多次报道过杨振宁,其中三个瞬间尤其值得铭记。

喜获诺贝尔奖,杨振宁:“这是非常伟大的荣誉”

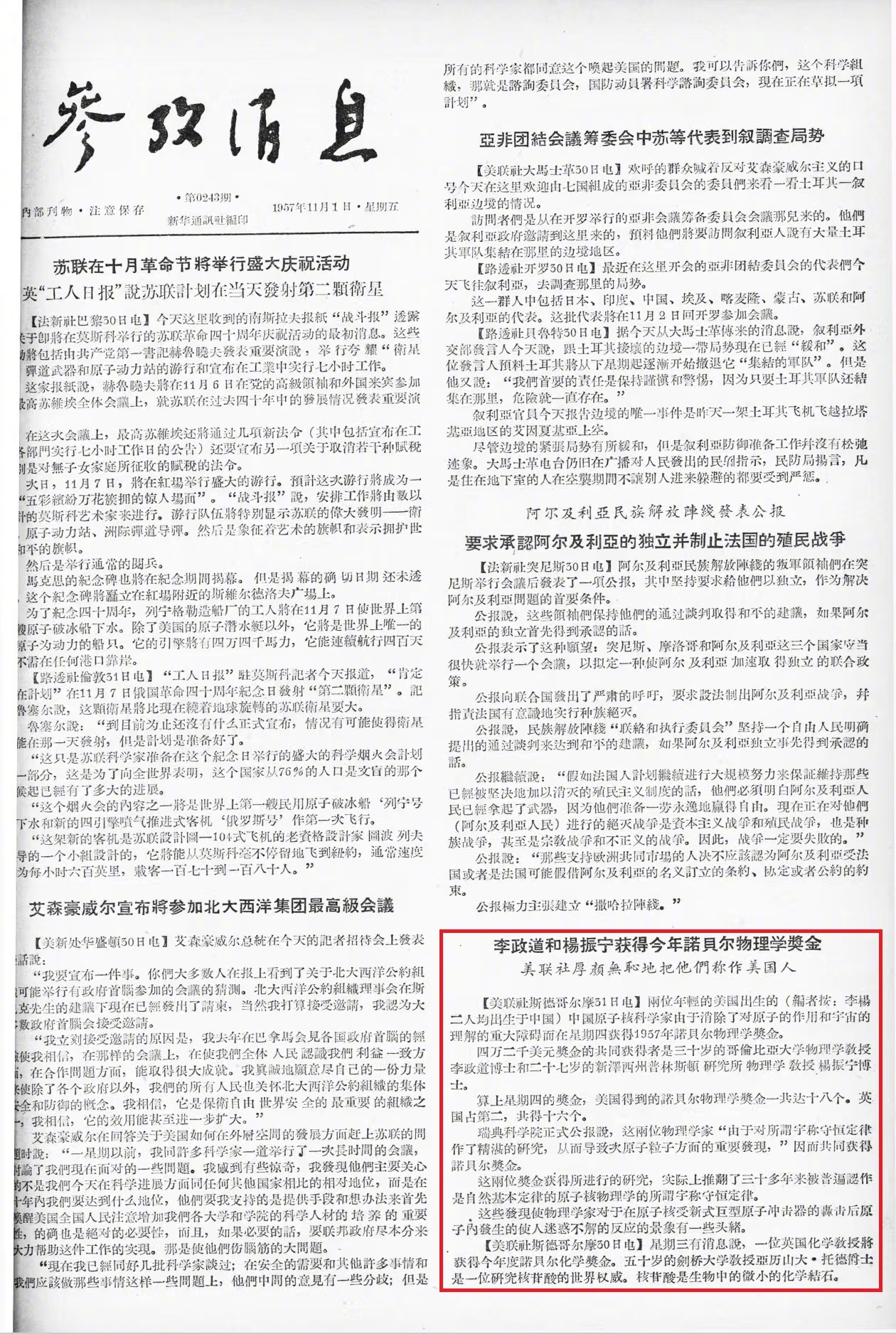

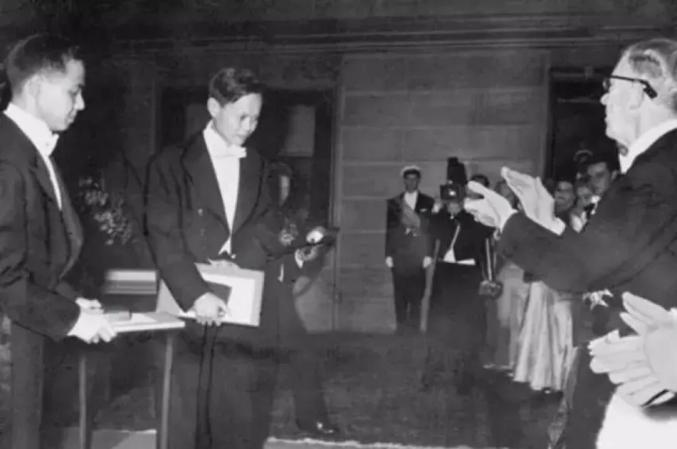

1957年10月31日,杨振宁与李政道获得当年的诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。《参考消息》11月1日在头版刊登了美联社发自瑞典斯德哥尔摩的报道,向中国读者传递了这一消息。

美联社的报道说,杨振宁与李政道“由于对所谓宇称守恒定律作了精湛的研究,从而导致次原子粒子方面的重要发现,”因而共同获得诺贝尔物理学奖。

值得注意的是,美联社的报道当时还闹了一个“乌龙”,误将杨振宁与李政道的出生地写为美国,《参考消息》特意加了“编者按”,指出“李杨二人均出生于中国”。

11月2日,《参考消息》又刊载了美联社发自美国新泽西州普林斯顿的一篇报道:《杨振宁就获得诺贝尔奖金发表谈话》。这次美联社准确地报道说,杨振宁与李政道是两位出生在中国的年轻科学家。

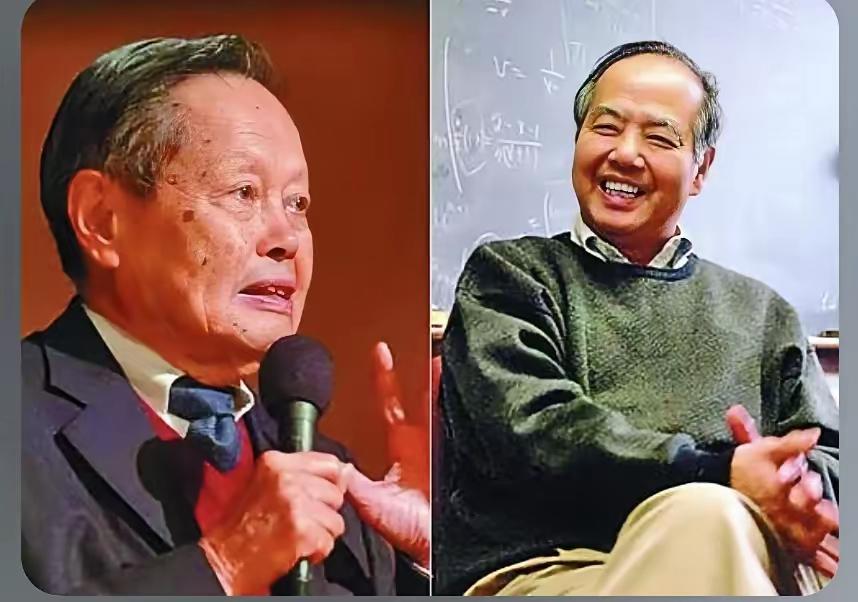

报道这样写道:“两位出生在中国的年轻科学家星期四在人家祝贺他们获得1957年诺贝尔物理学奖金时笑得像小学生那样。”

“杨振宁说,他和李政道将去斯德哥尔摩亲自接受奖金。杨在他们这里的双人办公室内说,‘我们都觉得这是非常伟大的荣誉’。”

“同事们经常闯进门来向这两位面带笑容的科学家祝贺他们的成就。电话每几分钟响一次,带来了更多的贺信。”

“当杨和李谈他们的工作时,他们都穿着衬衫,在他们后面,放着一块黑板,上面仍然写着前几天计算出来的方程式的一部分。”

1971年回国访问:掀起大批华裔学者访华热潮

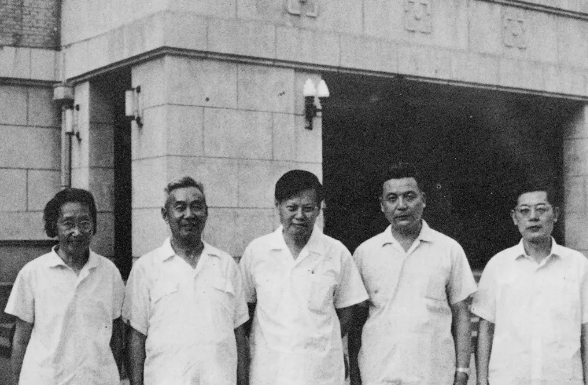

杨振宁身居海外多年,但始终心系祖国。1971年中美关系刚有解冻迹象,他写信给父亲杨武之表达回国探亲的意愿,杨武之将这一消息报告国务院后获批准。7月,他回国访问,受到党和国家领导人的亲切接见。返美后,他到多所大学演讲,影响极大,掀起大批华裔学者访华热潮。

《参考消息》1971年10月18日刊登了《杨振宁在纽约发表的一次讲话:》。这篇讲话原登载在纽约出版的中文刊物《中文运动》上,根据杨振宁的英语演讲进行翻译。报道写道:当年9月1日,杨振宁在他执教的纽约石汉大学(现译为纽约州立大学石溪分校)举行了盛况空前的演讲。当晚从远道而来的各界人士很多,挤挤攘攘地塞满了整个可以容下五六百人的大礼堂。

杨振宁在讲话中说:“我发觉今日的中国是完全地改变了,和二十六年前我所认识的中国已截然不同。而这也就是我今天晚上想报道的事,而在我未有分别指出这些大变动之前,我想综合一下我所见的变化,都是值得中国人自豪的,而这些变化的重心就是:‘精神’。”

杨振宁还说:“在我居住的旅馆房间里面,悬有毛主席作的一首诗。在日夕相对的两个星期中,我对其中的两行感到特别的欣赏,这大概是因为我认为这两行正捕捉着今日中国人民……表现出来的雄心和渴望。而这两句诗是:‘为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。’”

1972年,杨振宁再次回国访问,向周恩来总理提议中国应重视基础科学研究,得到周总理的高度重视,对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。

回到清华大学任教:助力中国实现科技强国梦

1997年,清华大学成立高等研究中心,杨振宁应邀担任中心名誉主任,2009年高等研究中心更名为高等研究院。杨振宁于1999年起任清华大学教授,他亲自募集资金创立了清华大学高等研究中心基金会,用于人才引进和学科建设。回到清华之后,杨振宁把高等研究院的发展作为自己的新事业。

《参考消息》1999年11月29日转载了香港《亚洲周刊》的一篇文章:《杨振宁剖析科技强国梦》。杨振宁说:“科教兴国意义深远。”他提到,邓小平曾说过,没有“两弹一星”(原子弹、导弹、卫星)就没有中国今天在国际上的地位。

杨振宁说:“中国过去20年的改革开放,打入国际市场,现在看得见的一些经济结果都是这一大前提产生的效果。但这还不够,如果要在国际市场拥有一席地位,还须要向科学进军、向科技发展。”

杨振宁认为,中国面对的问题,不是停留在通过廉价劳工打入国际市场,而要通过智慧密集的工业进入世界,这就是必须发展科技的道理。

杨振宁还说,发展科技是世界潮流,以中国大陆、台湾地区、新加坡作比较,大家都在努力,他认为中国大陆最容易成功。

恰如清华大学在《杨振宁先生生平》中所言:杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

巨星陨落,精神长存!#杨振宁在美办公室有人凌晨献花#