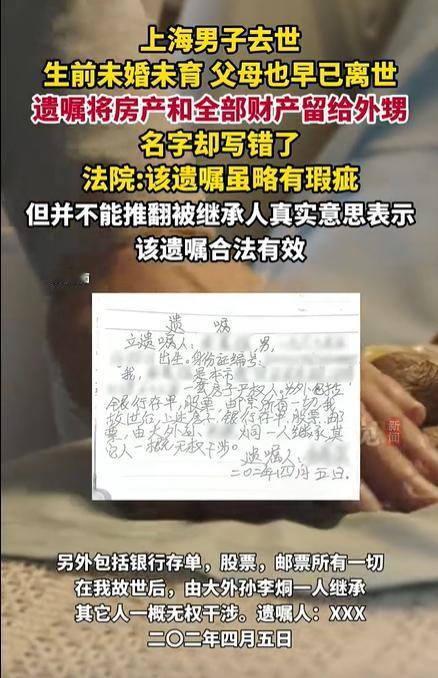

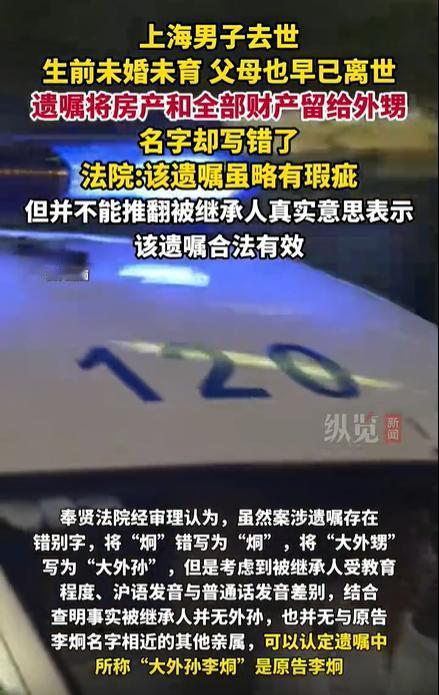

2022年5月上海,男子去世后,其两位姐姐通过公证分了他的部分遗产。可男子二姐的儿子在整理遗物时,发现了男子留下的一封自书遗嘱,内容是将遗产全部交由这位外甥继承。外甥立即联系了大姨表示接受这份遗赠,但大姨却不同意,认为遗嘱写的是“大外孙”,而不是“外甥”,而且姓名和时间也不对,所以这份遗嘱无效。外甥见协商无果,便将大姨告上了法院。 事情是这样的,有个张先生,一辈子没结婚也没孩子,父母早就不在了,2022年5月去世后,身边就剩两位姐姐。 按说这种情况,遗产该由姐姐们继承,所以两位姐姐后来去公证处办了手续,把张先生的部分遗产平分了,本以为这事就这么了结了。 可谁也没料到,半年后,张先生二姐的儿子,也就是他的外甥李炯,在整理舅舅遗物的时候,翻出了一封手写的遗嘱。 遗嘱里写得很清楚,张先生名下的房子、银行存款、股票还有邮票这些东西,去世后都要交给“大外孙李烔”继承,其他人都没权利干涉。 李炯一看就明白,舅舅说的肯定是自己,虽然里面把“外甥”写成了“外孙”,自己的名字“李炯”也多了一横变成“李烔”。 落款日期只写了“二0二年四月五日”,没说清是哪一年,但他知道舅舅晚年身体不好,可能是写字时没注意,或者方言发音影响了用词。 于是,李炯赶紧通过母亲联系大姨,说自己愿意接受这份遗赠,可大姨却不认可。 大姨觉得,遗嘱里写的是“大外孙”,不是“外甥”,名字和日期也不对,这遗嘱根本不算数,之前公证的结果才有效。 双方怎么商量都谈不拢,最后李炯没办法,只能把大姨告到了上海奉贤区人民法院。 法院审理的时候,主要看了三个关键点。首先是遗嘱里的错别字和称谓问题,大姨说“外孙”和“外甥”不一样,“李烔”也不是“李炯”。 但法院查了之后发现,张先生一辈子没孩子,根本不可能有外孙,而且上海方言里“外孙”和“外甥”发音差不多,老人笔误很正常。 再看名字,就差一横,家里也没有其他亲属叫类似的名字,结合这些情况,能确定“大外孙李烔”就是李炯。 然后是日期的问题,“二0二年”没写世纪,看着模糊,但法院查到张先生那套房子是2020年才登记在他名下的,遗嘱里提到了这套房,那肯定是2020年之后写的,再加上没有其他遗嘱和这份冲突,日期的问题也就说通了。 还有接受遗赠的时间,大姨说李炯超过60天没表态,已经没权利继承了,可李炯拿出了微信聊天记录,证明他3月11日发现遗嘱,3月13日就告诉了母亲和大姨愿意接受,完全在法定期限内。 最后法院判了,这份遗嘱虽然有瑕疵,但确实是张先生的真实想法,所以有效,李炯能继承所有遗产,大姨之前分走的财产也得还回来。 大姨不服上诉,二审还是维持了原判。 其实这个案子说到底,是法律在“讲规矩”和“重人情”之间找了个平衡点。法律确实有规定,自书遗嘱要写清楚姓名、日期这些,但也没说有一点小错就完全没用,关键还是看逝者到底想把东西留给谁。 张先生生前疼外甥,住院时也是外甥常来照顾,遗嘱里的心意很明显,法院没因为几个错别字就否定这份心意,这其实是对逝者意愿的尊重。 同时,这也给大家提了个醒,立遗嘱的时候还是要多注意,名字、日期尽量写准确,别因为小疏忽引发矛盾;要是收到遗赠,也得及时表态,留下证据。