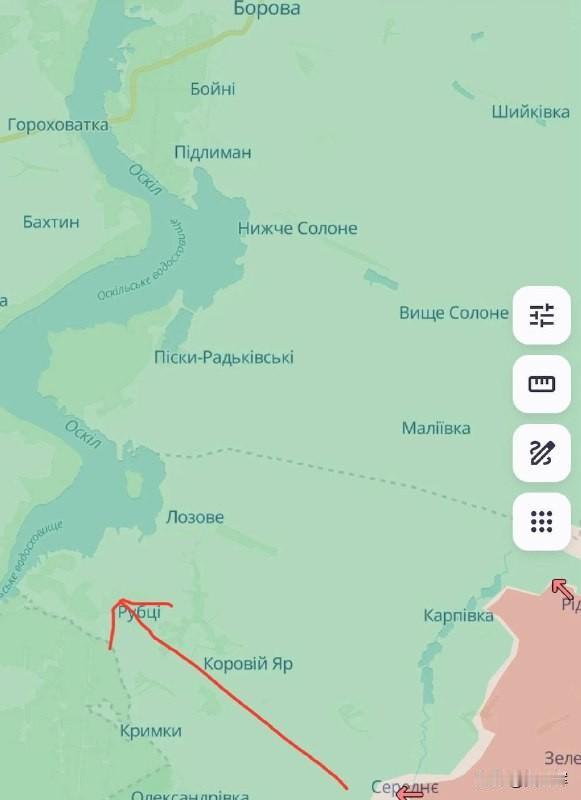

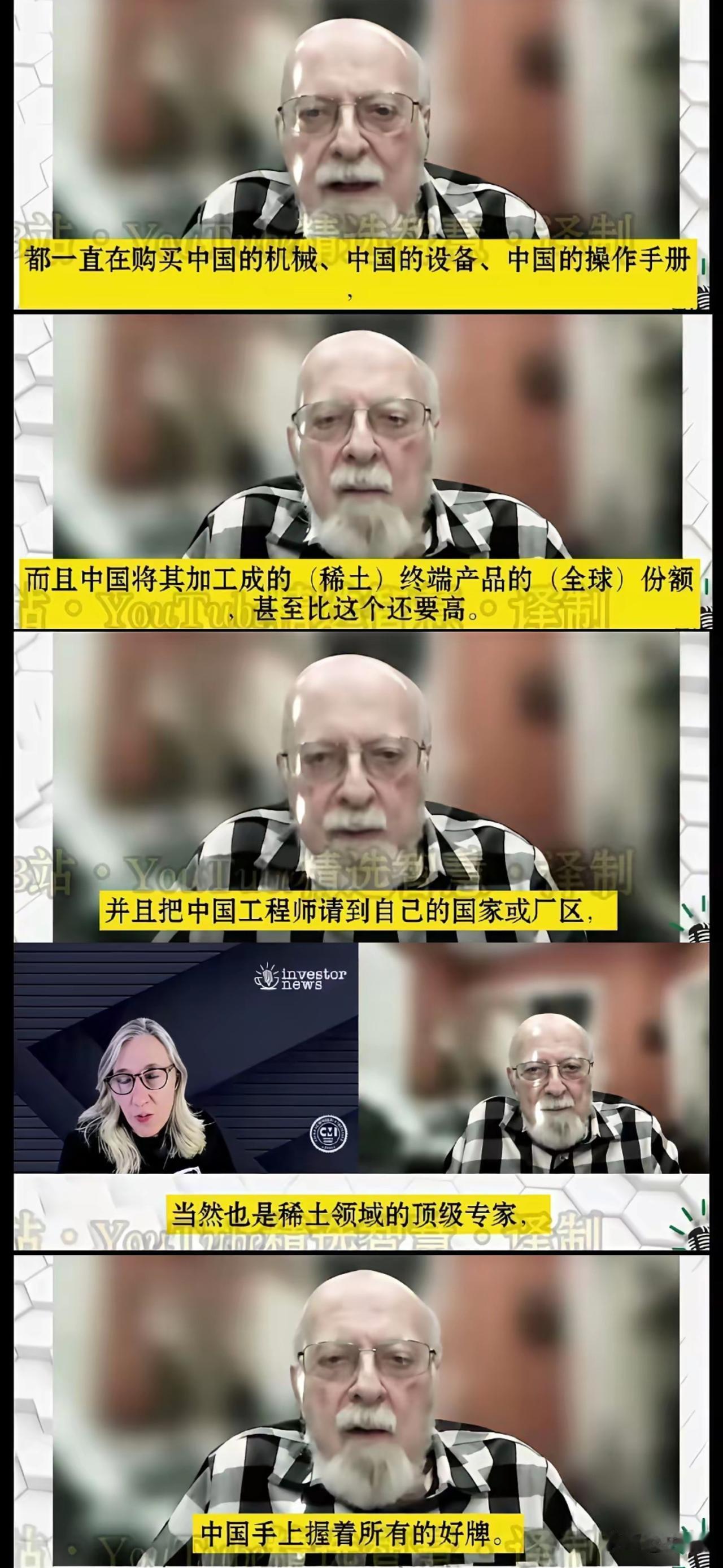

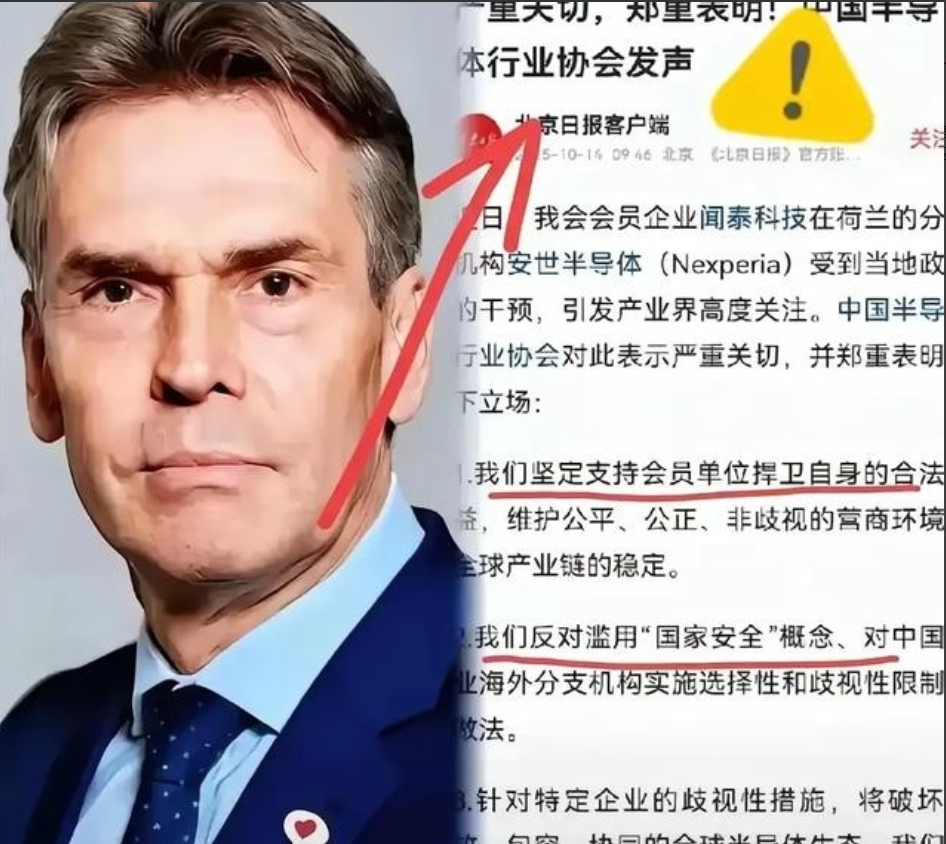

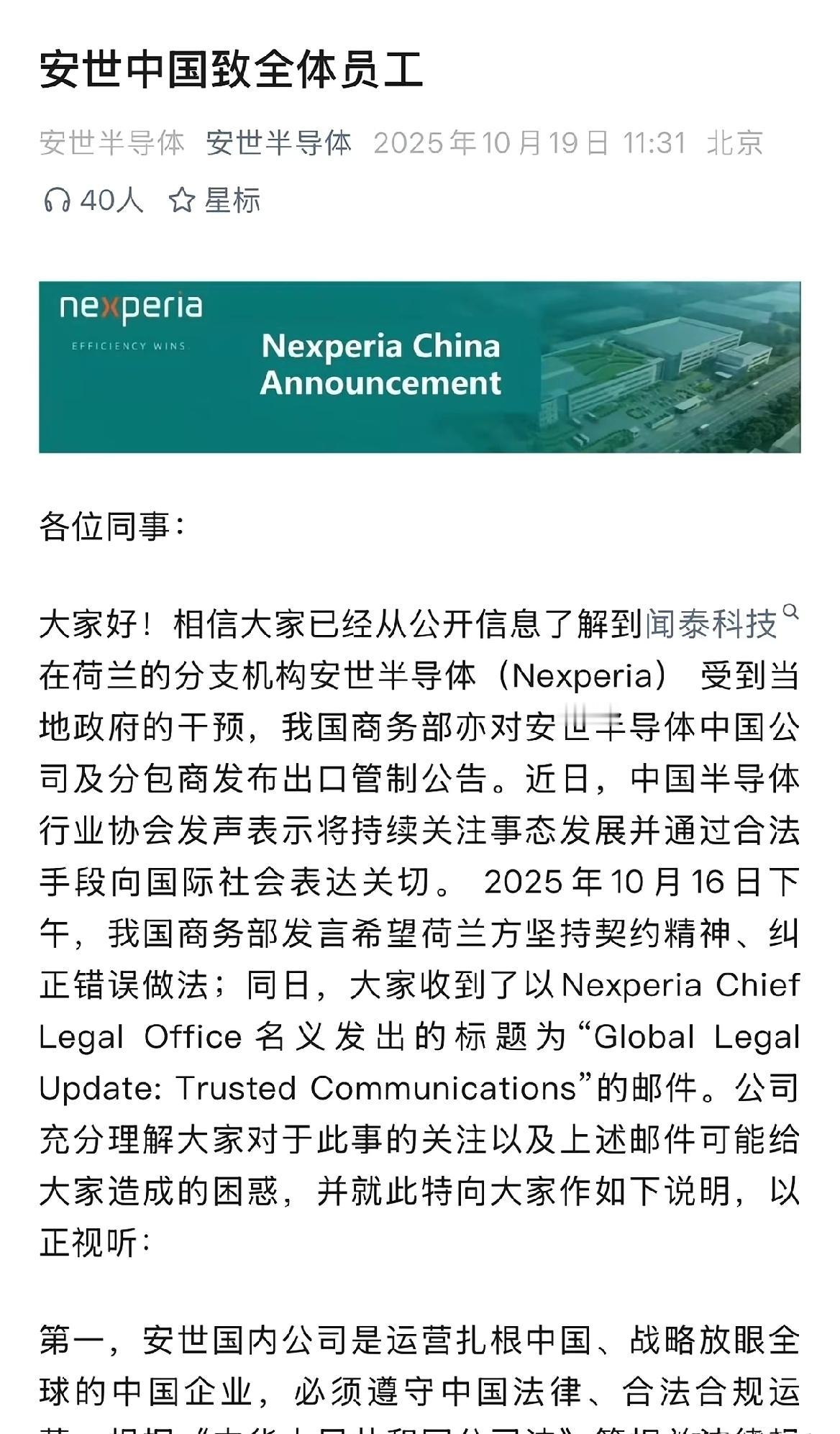

俄罗斯战略专家在接受采访时表示,如果中国继续在俄乌冲突中保持中立,俄罗斯可能要“重新考虑方向”,这不就是变相在说“中国不够意思”吗? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 回头看看历史,其实俄罗斯的焦虑并非一朝一夕。自2014年俄罗斯吞并克里米亚后,西方就对俄罗斯开始了一轮又一轮的经济制裁。制裁的重点很明确:能源、金融和军工行业几乎无一幸免。 俄罗斯一度凭借自身丰富的天然资源和庞大的军工业维持一定经济稳定,但制裁带来的压力还是让普京政府倍感压力。尤其是金融领域,西方的银行限制和交易制约,让俄罗斯的国际融资和外汇操作受到了极大束缚。 经济上的紧张感,也开始在社会层面显现,物价上涨、民众消费受限、企业融资困难,这些问题像一根针,时不时扎在俄罗斯政府和民众的心上。 到了2022年,俄乌冲突爆发,局势又彻底升级。西方制裁不但没松,反而比以前更狠,几乎可以说是“全方位打击”。 金融方面,俄罗斯的大型银行几乎被切断了与全球支付系统的联系,能源出口也受到各种价格上限和交易限制。军工和高科技领域的进口几乎断崖式下降,本来仰仗的欧洲高端技术供应链戛然而止。 这些打击让俄罗斯经济雪上加霜,普京政府不得不绞尽脑汁寻找新的缓冲空间,开始加紧与其他国家建立合作关系,希望能找到“救命稻草”。但无论是和印度、土耳其,还是部分中亚国家的合作,效果都有限,根本无法完全替代失去的欧洲市场和技术支持。 战场情况也同样令人头疼。初期,俄罗斯在某些地区取得了一些战术上的胜利,这也给了俄方一丝信心。然而随着冲突拖得越来越长,战线逐渐陷入拉锯僵局。乌克兰军队在西方援助下装备和训练水平不断提升,而俄罗斯自身后勤压力和兵员消耗也在不断增加。 更让俄罗斯头疼的是,国内民众的忍耐度也在下降。战争的长期化意味着经济压力、生活成本上升和军事伤亡都在日积月累地累加,这种双重压力让克里姆林宫不得不谨慎应对,同时寻找稳定局面的外部支撑。 在这种背景下,中国的重要性就凸显出来了。众所周知,中国是俄罗斯最大的经济伙伴之一。面对西方的重压,俄罗斯通过能源出口获得了可观收入,通过金融合作和商品进口缓解了国内供应紧张问题。 简单来说,中国成了俄罗斯的经济“支柱”。但这里有一个关键点:中国始终保持中立立场,没有对俄提供军事援助。 换句话说,俄罗斯可以依赖中国在经济上撑住门面,但战场上,俄方依旧得自己扛。对于长期习惯“大国抱团取暖”的俄罗斯而言,这种局面难免让人觉得有些失落。 于是,就出现了采访中那种“如果中国继续保持中立,俄罗斯可能要重新考虑方向”的说法。 仔细分析,这句话背后的逻辑其实很简单:俄罗斯希望通过外交和战略伙伴获得更多支撑,尤其是在军事方面,而中国选择了不介入,这让俄罗斯不得不面对现实——想要在战场上取得突破,不能完全依赖外部力量。 这并不是简单的“不给面子”,而是一种国际政治中的现实判断:中国明确自己的底线,不会因为俄罗斯的困难而改变战略中立。 然而,俄罗斯的失望并不意味着对中国的不满会升级为敌意。事实上,从经济角度来看,中国的支撑对俄罗斯非常关键。没有中国,俄罗斯的能源出口可能会大幅受阻,国内经济可能陷入更深困境。 更重要的是,中国保持中立,也在一定程度上稳定了俄罗斯的战略选择空间。如果中国也像西方那样施压或制裁俄罗斯,克里姆林宫可能会面临比现在更严峻的局面。因此,经济上的依赖和战略上的谨慎之间,俄罗斯其实是一种“又想靠又不能全靠”的微妙状态。 有意思的是,这种“期待更多援助”的心理,恰恰反映了俄罗斯对大国伙伴关系的传统理解。在俄罗斯的历史认知里,盟友之间不仅要在经济上互通有无,更重要的是在战略和军事上相互支持。 尤其是在面对西方强权的时候,俄罗斯希望看到的是“你站在我这一边”,而不是“你帮我买点油,顺便不惹麻烦”。 所以,专家的话其实是在用一种外交化的方式表达俄罗斯的心理——中国经济上帮忙很好,但如果战局持续恶化,俄方可能需要重新评估自己的战略选择和伙伴依赖。 再来看整个局势,俄方面临的现实是:战场压力巨大,国内经济和民心受限,西方制裁步步紧逼,而国际盟友中,真正能提供全面支持的很少。 中国虽然没有直接加入战场,但经济上的支撑和外交上的中立,使俄罗斯至少还有喘息的空间。这种“既帮又不帮”的状态,让俄罗斯既感激又有些焦虑。 专家的话正是这种复杂情绪的真实写照——既承认中国的重要性,也暗示如果形势继续恶化,俄罗斯可能会考虑新的应对策略。