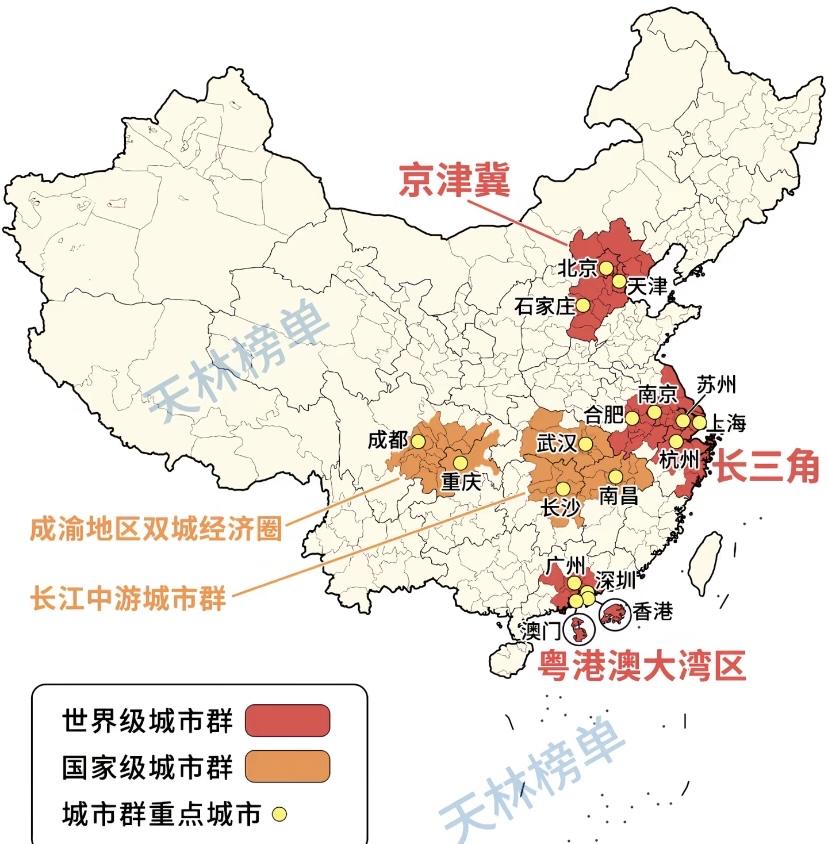

魏桥集团再度并网运行,孤岛电网模式正式落幕 2025年10月15日,在中国山东省的省会济南,一场看似寻常的会谈却释放出了一个极不寻常的信号。国网山东省电力公司的董事长林一凡,会见了山东魏桥创业集团的董事长张波。 这场会面的公开报道,本身就是一件新鲜事,因为在过去二十多年里,这两家巨头之间,与其说是合作,不如说是一种长期存在的、心照不宣的博弈和疏离 。而这次,他们不仅见了面,还共同宣布了一个震撼整个中国工业界的消息:中国最大的民营企业之一、电解铝巨头魏桥集团,正式结束了其长达二十多年的“电力孤岛”历史,将其庞大的电力系统接入了国家电网。 这次握手,不仅仅是两家公司商业合作的开始,它更像是一个时代的落幕,和另一个时代的开启。 20世纪90年代末到21世纪初,中国工业正在经历一轮狂飙突进式的发展。对于山东滨州的魏桥集团来说,他们看准了两个高耗能但利润丰厚的产业:纺织和电解铝。这两个产业有一个共同的特点,就是对电力的消耗极其巨大,电费在总成本里占了很大一块。当时,从国家电网买电,价格相对较高,里面包含了各种输电成本、线损和政策性附加费。对于要把成本控制到极致的民营企业来说,高昂的电价就像是悬在头顶的一把刀。 就是在这种背景下,魏桥的创始人张士平做出了一个在当时看来极其大胆、甚至有些“离经叛道”的决定:自己建电厂,自己拉电网,自己给自己供电。这就是后来被外界称为“魏桥模式”或者“孤岛电网”的由来。 正是靠着这股“全世界最便宜的电”,魏桥的电解铝帝国迅速膨胀,一路坐上了中国第二、世界前列的宝座,集团的销售收入也突破了5000亿元,稳居山东民企第一。可以说,这个自备的“电力孤岛”,就是魏桥商业版图最深的“护城河”,是它在激烈市场竞争中无往不胜的核心武器。 然而,时代变了。那条曾经让魏桥高枕无忧的“护城河”,在新的时代背景下,开始暴露出它的脆弱性。推动这次历史性“破冰”的,不是某一家公司的意志,而是几股强大到任何企业都无法抗拒的时代洪流。 第一股洪流,叫做“双碳”战略。今天,“双碳”目标这把利剑就悬在所有高碳排放企业的头顶上。特别是对于魏桥这种产品需要出口的企业来说,国际市场对“绿色电力”和“碳足迹”的要求越来越高。如果你的产品是用高污染的煤电生产出来的,那么在未来的国际贸易中,可能会面临高昂的碳关税,甚至被市场拒之门外。 第二是国家能源结构的深刻变革。为了实现“双碳”目标,国家正在以前所未有的力度发展风能、太阳能等新能源。但是这些新能源有一个天生的弱点:不稳定。风不是一直吹,太阳不是一直有。这就导致电网的发电量波动极大,今天多得用不完,明天可能又不够用。如何消纳这些时有时无的“垃圾电”,成了国家电网面临的世界级难题。而解决这个问题的最好办法,就是找到足够大的、能够灵活调节的用电客户,在电多的时候就多用,电少的时候就少用。 像魏桥这样的电解铝企业,就是最理想的“蓄水池”。所以,让魏桥接入国家电网,不再仅仅是电网公司和魏桥之间的商业问题,而是上升到了整个山东省乃至国家能源转型的战略层面 。 正是在这两股巨大洪流的推动下,我们看到了2025年山东省政府的强力介入。今年春节后,省委省政府直接拍板,要求全力推动魏桥并网。 那么,这次“破冰”和“归顺”,对各方意味着什么呢? 对于魏桥集团来说,它获得了“政治安全”。通过主动融入国家能源战略,它从一个游离于体系之外的“挑战者”,变成了一个与国家战略同频共振的“合作者”,极大地降低了政策风险。其次,它获得了“绿色身份”。接入大电网,意味着它可以方便地购买和使用来自全国各地的绿色电力,为自己的产品贴上“绿电制造”的标签,拿到了通往未来国际市场的门票。 对于国家电网和政府来说,这更是一次巨大的胜利。首先,它标志着对全国自备电厂这个长期存在的“灰色地带”的治理,进入了一个新的阶段。“魏桥方案”的出现,为全国成百上千家拥有自备电厂的企业提供了一个可复制的样本 。魏桥这个最硬的“钉子”都被拔掉了,其他的企业何去何从,答案已经不言而喻。 魏桥的故事告诉我们,所谓的“护城河”从来都不是永恒的。在时代的大潮面前,昨天还能保护你的城墙,今天就可能变成围困你的牢笼。对于中国的企业家们来说,最需要具备的能力,不再是寻找规则的漏洞,而是理解和预判规则的走向,并且在时代浪潮来临之前,主动调整航向,将企业的航船,驶入国家战略的主航道。