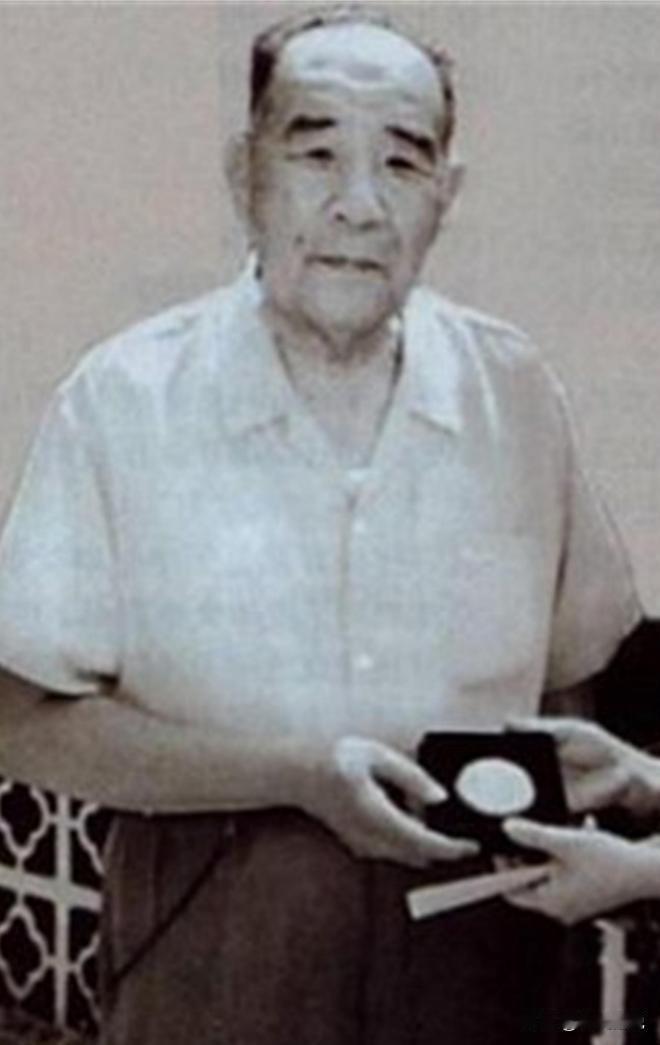

“如果预测不准,我承担一切后果,宁愿丢掉我的乌纱帽,这47万人我也一定要保下。” 1976年唐山大地震后,联合国官员实地考察河北省青龙县时,用“奇迹”一词形容这里的情况。 2006年青龙县地震纪念馆开馆当天,冉广岐被扶到展厅中央。 他的手抚过玻璃展柜里的旧收音机,那是1976年用来播防震通知的。 展板上“47万人零伤亡”的红色大字格外醒目,老人突然红了眼眶。 “当年要是等批文,这47万人的命,说不定就没了。”他轻声说。 周围的人都红了眼——没人忘得掉,30年前那个改变县城命运的决定。 时间回到1976年7月25日,青龙县公社的大喇叭响到深夜。 冉广岐站在指挥部里,听着各村上报的防震棚搭建进度,眉头紧锁。 “东边沟村还有三户没搬,你现在就去,务必让他们今晚住棚里。”他对着电话说。 挂了电话,他披上外套就往外走,要去各村巡查。 夜里的风带着凉意,他踩着土路走了两个多小时,每到一个村就钻进防震棚。 “棚子够结实不?夜里冷不冷?”他拉着村民的手问,看到缺被子的,当场让公社送过来。 1976年7月21日,王春青从唐山开会回来,冲进县委办公室。 “冉书记,专家说唐山附近可能有5级以上地震,咱们离得太近了!”王春青喘着气说。 冉广岐立刻让人拿来地图,手指在青龙到唐山的路线上划着:“115公里,土坯房根本扛不住。” 当天下午他就开县委班子会,有人说“没批文不能动,怕担责”。 冉广岐猛拍桌子:“担责我来担!要是等批文,地震来了,咱们怎么对得住老百姓?” 他当场定了规矩:三天内,全县必须做到“日不闭户,夜不内宿”,所有危房清空。 其实早在1974年,冉广岐就没闲着。 国务院说华北地震形势紧,他立刻在16个公社建了地震观测站。 村里的水井边都设了“观测员”,有人专门盯着井水冒泡、变浑的情况; 生产队的饲养员也多了任务,留意猪、鸡这些动物有没有异常。 冉广岐自己更是成了“土专家”,每天都要去观测站看数据,晚上抱着地震手册啃。 有次下大雨,他冒雨去看井水,摔在泥地里,爬起来继续记录,浑身都湿透了。 1976年7月28日凌晨3点42分,大地突然摇晃起来。 冉广岐从防震棚里冲出来,大喊着“大家别慌,按之前的安排来”。 他带着干部们往危房多的村子跑,路上看到房屋倒塌,却没听到多少哭声。 因为大部分人都在防震棚里,只有一位老太太,看到房子塌了受惊吓,引发心脏病去世。 震后清点,全县1.8万间房屋损坏,却只有这一例伤亡,解放军进村时都惊叹“太有秩序了”。 震后第二天,冉广岐就组织人分发物资。 供销社把油盐酱醋搬到路边,学校在操场搭起临时课堂,工厂也很快恢复生产。 有人说“该向上级报功”,他却摇头:“先把老百姓的日子过好,别的都不重要。” 直到多年后,联合国专家来考察,青龙县的“奇迹”才被世界知道。 专家问他当时怕不怕丢官,他说:“官帽子再大,也大不过老百姓的命。” 如今,冉广岐的故事被写进当地的教材,地震纪念馆里,每天都有游客来听他的事迹。 老人晚年时,还常去村里转,看到新建的抗震房,总会笑着说“这样就安全了”。 他没留下多少豪言壮语,却用一个决定,护了47万人的平安。 这个藏在燕山深处的县城,因为他的担当,成了历史长河里,一段温暖又厚重的记忆。 而“官帽不如民命重”这句话,也成了青龙县干部们代代相传的初心。 参考资料: 唐山大地震中的“青龙奇迹” 大难不死——访唐山大地震幸存者张东海

![小兵:班长,今天救灾的时候,群众给我擦鞋了。[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/2481854621368756405.jpg?id=0)