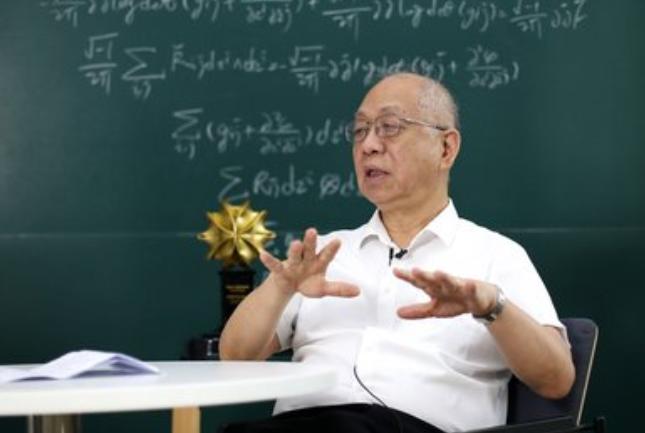

美籍数学家丘成桐在清华任教,被问到:“您现在的薪水有多少?”丘成桐回答:“我在中国任教40年了,我从未拿过1分钱薪水。不是他们不给,而是我不要!”丘成桐的话震惊了所有人,而他接下来对中国数学的预判,振奋人心:“到2030年,中国本土数学家将能引领全世界!” 清华园的清晨六点,晨雾还没散,70多岁的丘成桐背着一摞讲义,脚步轻快地往里走,低头琢磨着前一天没解开的数学难题,衣角偶尔被风吹起,露出里面洗得发白的旧毛衣。 很少有人知道,这位老人在清华教了四十年书,一分钱薪水都没要过。 1979年他第一次来清华讲课,数学系办公室里只有几块沾着粉笔灰的旧黑板,教材卷着边。 他拎着个磨破边角的帆布包就来了,讲的是学生们从没听过的卡拉比猜想,下课铃响了,还在跟围着他的学生讨论公式,半句没提过报酬。 后来学校要给高薪、配专属住房,他摇头说“学术不能跟钱扯在一起”;申请特殊津贴,他还是拒绝,说经费该用在学生和科研上。 就连他牵头办的晨兴数学中心,核心岗位包括他自己,全都是零工资,每一笔经费的去向都记在公开账本上,清清楚楚,谁都能查。 有人凌晨三点给丘成桐发论文,原以为得等上几天,没想到半小时后就收到了回复,文档里满是英文批注,连公式推导的细小漏洞都标了出来。 这位曾在哈佛同时教数学和物理的学者,27岁就证明了卡拉比猜想,33岁拿下菲尔兹奖,却从不在学生面前摆架子,批改论文时连标点符号错了都要圈出来。 2022年丘成桐从哈佛退休,没留在国外享清福,反而全职去了清华。 有人说他是回国养老,他直接反驳:“国内数学才刚起步,想跟国外竞争,必须在数学上突破,哪有时间养老?” 说这话时,他正在筹备“数学领军计划”,要从全国挑100个初三学生,一路培养到博士。 现在这批学生里,有人拿了国际奥林匹克数学竞赛的金牌,还有人成了国外顶尖大学的青年教授。 丘成桐常跟他们说:“搞数学就得把累忘了。” 有次学生问他天天忙到半夜累不累,他笑着指了指办公室墙上贴满的公式,说“这些就是最好的休息”。 他对现在的奥数培训意见挺大,总说美国孩子学奥数是因为兴趣,几千个里至少有几十个真喜欢。 中国学奥数的孩子里,能有两三个真感兴趣就不错了,全成了升学的“敲门砖”。 还说不少家长太急功近利,孩子明明数学有天赋,却劝着去学金融,就因为能赚快钱,语气里满是惋惜。 但他也没光批评,自己掏腰包资助贫困学生出国交流,累计给清华捐款、筹款差不多两千万,还给中科院的晨兴数学中心捐过钱。 有人问他图什么,他没说大道理,只说“中国数学能好起来,比什么都重要”。 现在清华数学系挺厉害,在《数学年刊》《数学学报》这些顶刊上发的论文,连续好几年都是全球前五,还出了二十多个中国杰出青年基金获得者。 丘成桐带出来的七十多个博士生,大部分是华裔,不少都回国教书了,课堂上偶尔会提起“丘老师当年怎么教我们敢想敢试”。 他总跟人说数学对国家多重要,说发达国家都把这当战略抓。 就像当年苏联发射第一颗人造卫星,美国急了,肯尼迪直接下令大力发展数学,因为知道数学是所有科学的基础。 现在国内也重视了,珠峰计划、强基计划都搞起来了,西工大、国防科大这些学校,强基计划里数学单科好就能破格进,给有天赋的孩子留了路。 在清华求真书院上课,丘成桐从不止讲数学公式,总引导学生“哪怕答案不对,也要说出自己的思路”。 他说中国学生聪明是聪明,但太怕犯错,总想要标准答案,缺了点创新勇气,这话他在不同场合说过好几次,每次都带着点恨铁不成钢的急切。 记者问他在清华的薪水有多少,他说“不是他们不给,是我不要”,还说“2030年中国本土数学家能引领全世界”。 这话听着大胆,可看他四十年里搭培养体系、建交流桥梁、自己掏钱出力,倒不像是空话。 有人说他这股劲儿像陈景润,当年陈景润研究哥德巴赫猜想,住小房子吃馒头,一门心思扑在公式上。 丘成桐没回应过这种比较,只是每天依旧六点走进清华园,背着讲义,琢磨难题,像四十年前第一次来这里时一样。 至于2030年的目标能不能实现,现在没人能打包票。 但至少有这么一个人,四十年不计回报地为中国数学铺路,不管最后结果怎么样,这份坚持,就够让人记着了。 那么到最后,你们怎么看呢? 如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!