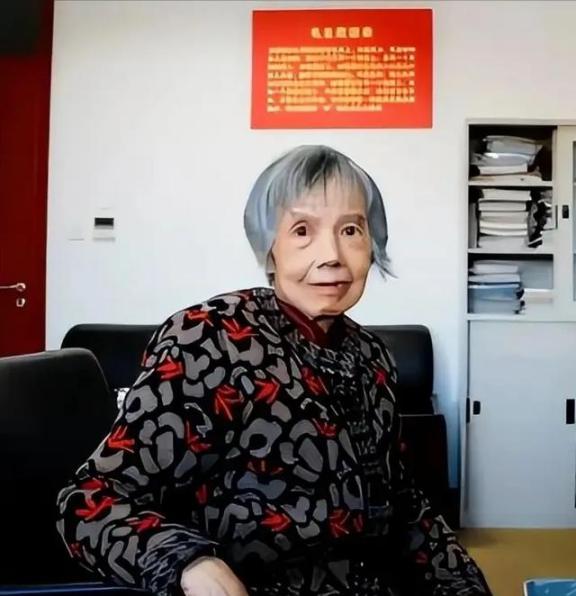

“中国根本没有能力造出芯片,即使造出来中国芯片也落后世界20年!” 上世纪末,国际芯片展会上,中国展台冷清,只有一个企业亮相,国外产品堆积如山。专家摇头叹息,直言中国起步即落后20年,难有出头之日。这话像把刀,扎在每位科研人心上。黄令仪,那位从广西走出的女科学家,亲眼见此景,又该如何回击?一颗国产芯,能否逆转乾坤? 20世纪50年代,国家刚站稳脚跟,科技底子薄得像张纸。国外卡脖子,关键技术不让碰。1958年,清华大学开半导体专业,黄令仪从华中工学院毕业后,转入深造。那时候,专业刚起步,设备少,知识靠书本和实验堆。1962年,她调中科院计算所,投身空间计算机研制。国家那时已搞出第一块晶体管,1968年上海出第一块集成电路,可跟国际比,差距大。黄令仪一步步跟上,从分立器件到大规模集成,她在研发一线干了半辈子。 1989年,国家派她去美国企业进修一年。那是难得机会,她学回不少设计方法。回国路上,她脑子里全是展会的场景:人山人海,芯片样机亮堂堂,中国摊位孤零零。国外评论家放话,中国造不出芯,即便造也落后20年。这话不是空穴来风,当时我们确实起步晚,材料、工艺都得从零学。黄令仪没气馁,1990年回所后,钻研集成电路设计,领衔两个项目拿下国家专利。她知道,芯片是国之重器,没芯就没魂,国家安全、经济命脉全悬着。 2001年,龙芯项目启动,中科院计算所牵头。黄令仪那时65岁,本该退休享清福,可项目缺人,她应邀加入。龙芯目标是通用CPU,摆脱国外垄断。那年8月,团队在FPGA上跑通龙芯1号结构和逻辑设计。2002年8月10日,第一颗龙芯1号流片成功。这芯片虽简单,兼容MIPS架构,却是中国自主CPU的开山之作。黄令仪作为骨干,负责从材料到工艺的全链条把关。她强调,基础不牢,地动山摇,得一步步夯实。 龙芯发展靠集体智慧。胡伟武带队,黄令仪等老专家传帮带。早期,资金紧,设备旧,团队挤在小屋子,夜以继日验证参数。2003年,龙芯1B版面世,性能上台阶。2006年,龙芯2号问世,迈入32位多核时代。黄令仪见证这些,从模拟到数字,从单核到多核,她参与优化架构,确保兼容国产操作系统。到2010年,龙芯3号系列启动,目标高性能计算。那时,她已七旬,照样一线指导。 国际上,总有声音唱衰,说中国芯落后20年。事实呢?龙芯起步时,确实追赶吃力。早期版本,主频低,功耗高,用在航天、军工还行,民用少。但国家支持力度大,863计划、核高基专项投钱投人。黄令仪常说,创新靠积累,别指望一夜赶超。2010年代,龙芯迭代加速。2017年,3A3000用上28纳米工艺,性能逼近国际中端。2019年,3A5000四核处理器出炉,主频2.5GHz,SPEC分超2000分。这年,黄令仪获中国计算机学会夏培肃奖,表彰她半个世纪贡献。 黄令仪的路,映出中国科技自立逻辑。芯片不是孤岛,得建生态。龙芯不光造芯,还推龙芯架构指令集,独立自主。2020年后,龙芯进军服务器、嵌入式,学校、银行用上国产机。差距还在,但缩小了。国际封锁越紧,我们越得硬扛。黄令仪2023年离世,享年87岁,她留下的龙芯,已成国家脊梁。 回看黄令仪经历,芯片路是国家路。国外质疑,我们用事实回击。龙芯成功,证明自主可行。未来,国家继续加大投入,产学研融合,人才辈出。