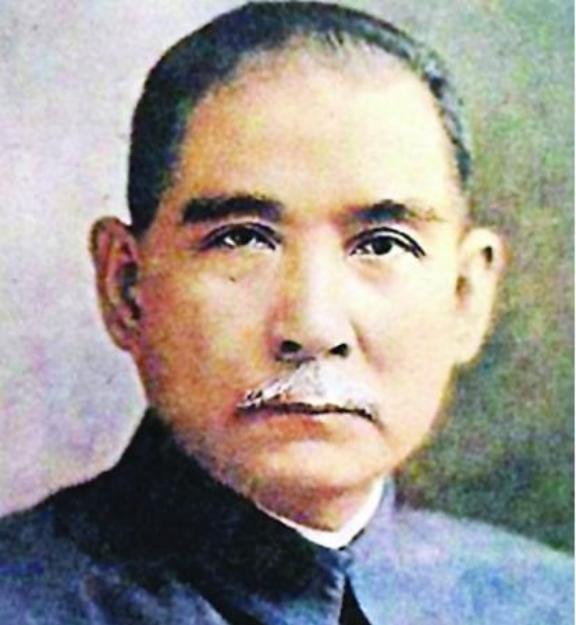

[微风]孙中山没有兵权为啥没人动?你以为孙中山是汉献帝,是名义天下兵马大元帅。手里一个兵没有,各大军阀都想要挟中山以令共和。实际上,孙中山的政治感染能力极强。你最好别把兵放到他身边,否则最后军队都跟着孙跑了。你还蒙在鼓里,效忠孙中山的军队真不少。 北洋军阀们手握重兵,地盘稳固,为什么对孙中山这个没一兵一卒的人总是下不了手?表面上看,他像个摆设,名义上管着天下兵马大元帅,可谁都知道那只是个空头衔。军阀们借他的名头发号施令,维持共和的门面。可深挖下去,这里面藏着大秘密:孙中山的思想像种子,种进人心就拔不掉。军阀们怕的不是他的枪,而是他的话能让士兵掉头。历史告诉我们,革命不是靠蛮力,得靠人心齐。孙中山这辈子,没靠拳头压人,却让军队心向他。 孙中山早年投身革命,那时候队伍小,钱少,日子苦哈哈的。1894年,他在檀香山拉起兴中会,成员就二十来号人,目标直指推翻清廷。广州起义、惠州起义接连失败,清军追得紧,他只好东躲西藏,从香港跑到日本,甚至在伦敦被清使馆绑架,还是靠国际友人营救才脱身。这些挫折没把他打趴下,反而拉来更多人。海外华侨、留学生听着他的演讲,明白国家积贫积弱的根子,纷纷掏腰包支持。孙中山讲三民主义,不是高大上的空话,而是接地气的道理:民族独立、民权平等、民生幸福,让老百姓觉得革命是为自己干的。 1905年,同盟会在东京成立,黄兴、宋教仁这些骨干加入,组织壮大了。辛亥革命推翻帝制,孙中山当上临时大总统,可没几天就让位给袁世凯。袁世凯这家伙野心大,窃国称帝,孙中山发起二次革命讨袁,1913年失败,又被赶到日本。他不服输,成立中华革命党,加强纪律,继续拉人。护法运动从1917年打响,他南下广州,号召维护约法,恢复国会,对抗段祺瑞的北洋政府。军阀们表面上让着他,实际是怕动他会丢掉共和的合法性。孙中山成了他们的挡箭牌,谁动谁就成叛徒。 军阀们为啥对孙中山投鼠忌器?说白了,他的政治感染力太强了。袁世凯在北京总统府里,盯着地图上的南方,总觉得孙中山是根刺。陈炯明在广东,手下兵多,可也得借孙中山的名义招摇。孙中山没兵,却有号召力。军队里那些青年军官,本该效忠军阀,听着三民主义却动心了。二次革命后,孙中山在上海弄堂里分析形势,强调缺的不是枪,是让士兵明白打仗为谁。结果,各地部队的军官私下传递情报,保护他的安全。护法军政府被围时,他坚持开会整顿,哪怕条件差,也把革命道理讲清楚。 1922年6月16日,陈炯明叛变,炮轰总统府,孙中山被迫登上永丰舰南下。这艘小军舰成了他的临时指挥部,舰上官兵本是海军护法力量,听他讲北伐计划,坚定跟从。军阀们派兵监视,结果军官倒戈;想收买身边人,那些人宁愿饿肚子也守信念。孙中山的队伍散在各地,却像一张网,覆盖军中要害。袁世凯的亲信报告,多支部队军官讨论他的计划,建议暂缓动手。陈炯明的手下抵达郊外时,当地联络员讲革命史,有人当场表态支持。孙中山用组织和情怀,把党和军队连成一体。军阀们只能借他的名义发令,生怕一动手,就砸烂自己的招牌。 孙中山明白,光靠个人号召不行,得建长效机制。1924年,他创办黄埔军校,蒋介石任校长,苏联顾问帮忙,学员学军事,更学政治。孙中山亲自上党课,强调军队为民族复兴服务,要懂民权民生。黄埔学生毕业后,散入各部,带去革命纪律,部队中渐渐形成党在军中的格局。这不是空谈,是实打实的教育:每队设指导员,代替政治部做工作,地位和区队长平起平坐。孙中山的理念渗入骨髓,很多部队在关键时刻倒向革命。军阀虽有枪、地盘、钱,可挡不住这种无声渗透。到后来,孙中山北上促统一,推动国家一步步走向进步。 孙中山的经历,搁谁身上都够呛。国内卷入权力斗争,国外为筹款四处碰壁,有时连饭都吃不上。可他每到低谷都能站起来,让旧人新人成战友。时代乱成一锅粥,他靠思想号召,靠行动带人。军阀手上有硬家伙,孙中山握着能让人信的路子。他让一大批人无论身在何处,都觉得有归属,把党和军队焊成铁板。这条路,照亮后来的奋斗者。孙中山虽走得早,可他的三民主义如江河般绵延,推动民族复兴。历史证明,枪杆子出政权,得靠思想领着走。