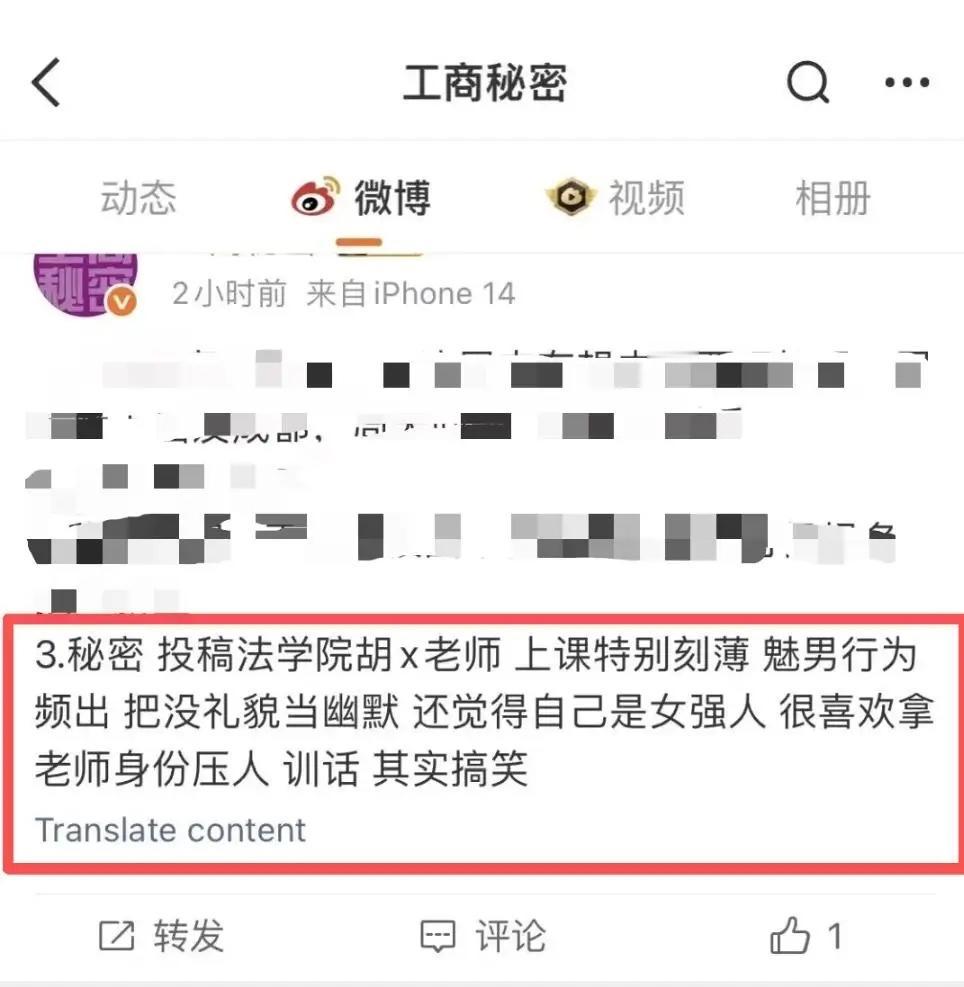

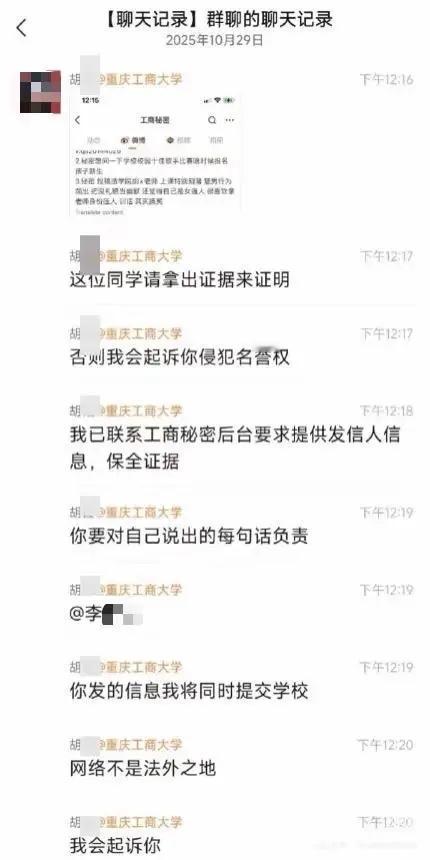

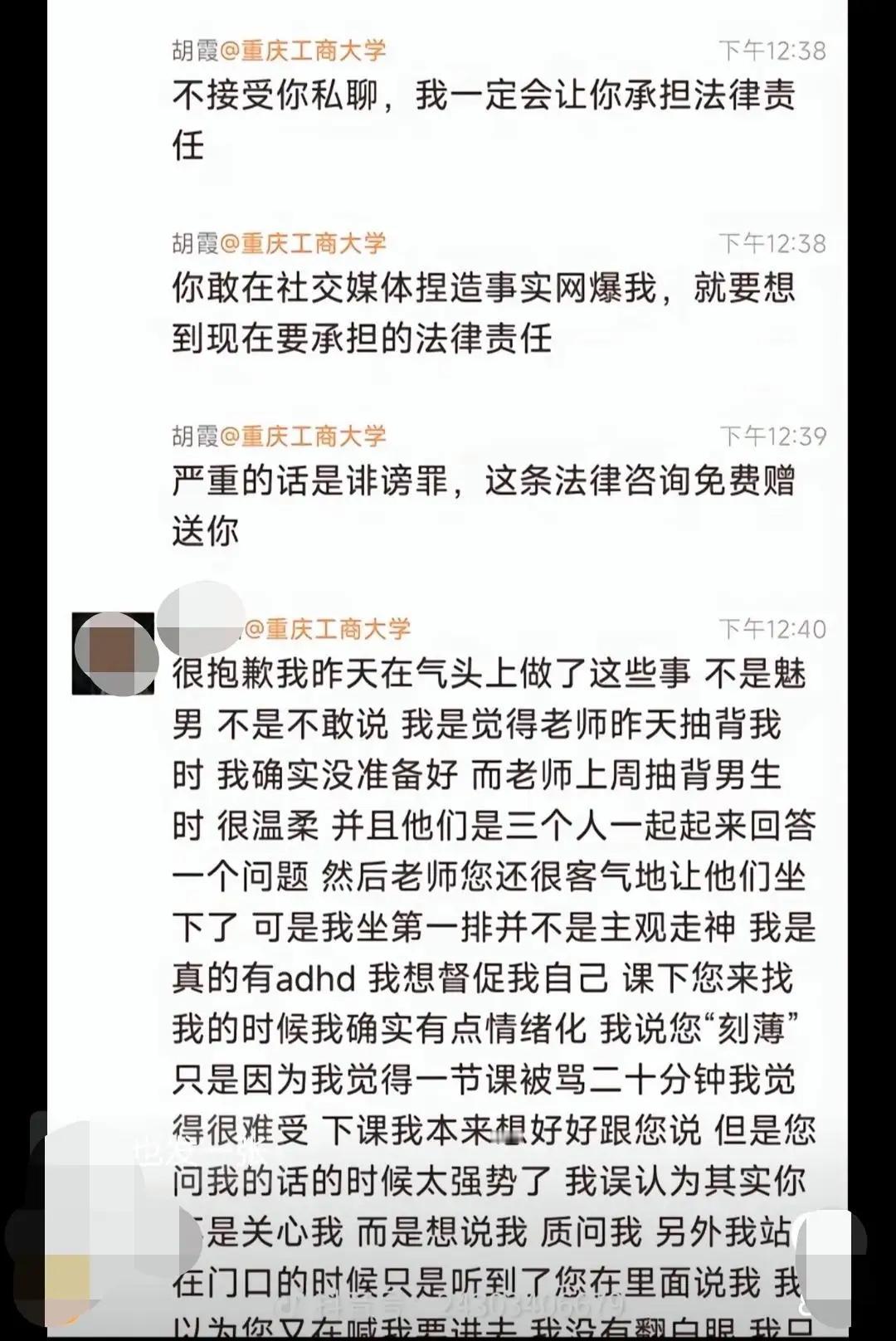

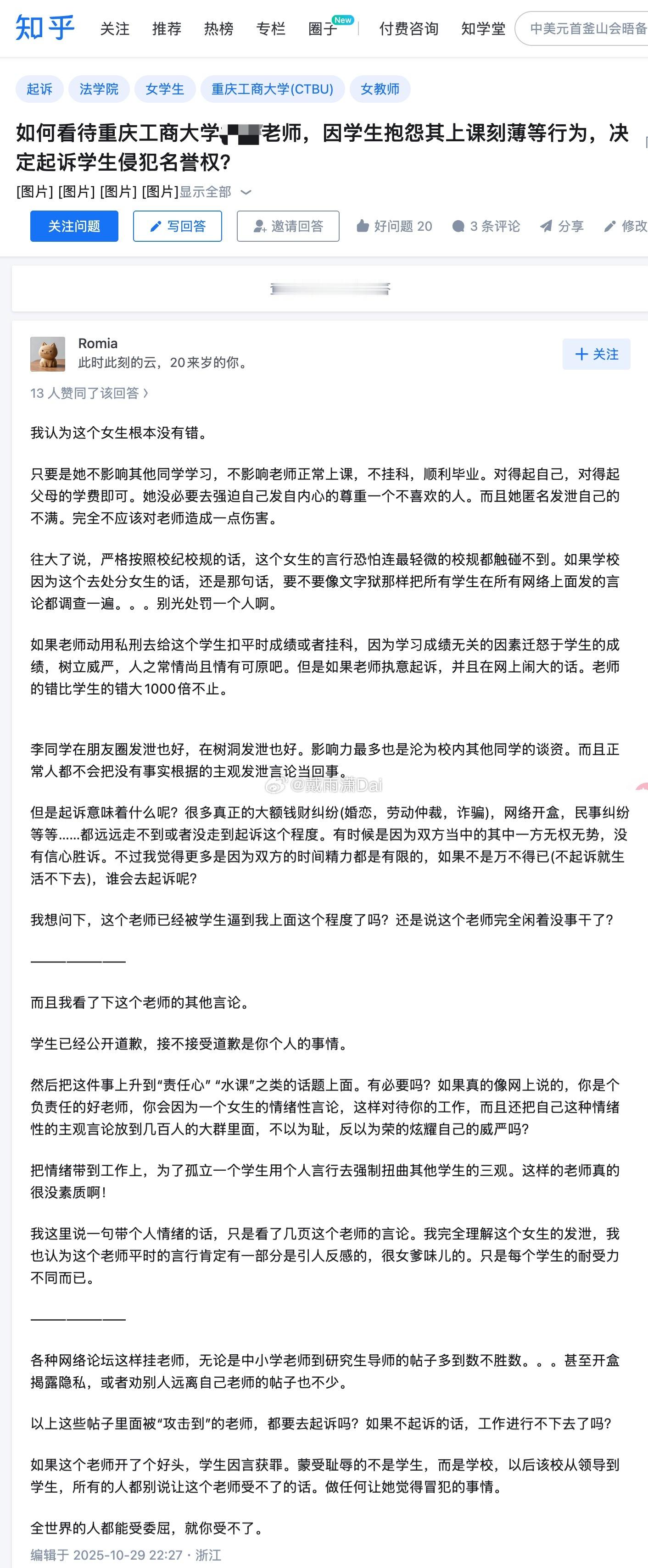

重庆,女生上课时被法学女老师抽查提问了一个基础题,老师见女生答不上来,很生气,就在课上严厉批评了她,并在课后留下来和她谈心,然而,女生转头就在网上发帖,指责女老师“刻薄魅男”,说她提问男生时就很温柔,对自己态度却很差,好巧不巧,这篇帖子被法学老师刷到了,她在学生群里公开喊话女生,让女生拿出证据,否则就起诉她侵犯名誉权,女生意识到自己碰到硬茬后,开始疯狂道歉,然而,老师却不接受,还表示会和女生硬磕到底。 重庆某大学法学院的一场师生纠纷,看得人直呼“专业对口”!女学生发帖指控法学老师胡霞“媚男”“刻薄”,本想求支持,没想到碰到了硬茬。 老师直接要起诉她侵犯名誉权,还把这事当成教学案例,让全班学“网络言论的法律边界”。 事情的起因,其实是一堂普通的课,学生李某(化名)坐在前排,却没回答出胡老师提问的基础题,被老师当场批评了几句。 李某心里特别不服气,她觉得自己没走神,是因为患有注意缺陷多动障碍,注意力没法集中,老师不该这么苛刻。 更让她不满的是,她发现胡老师对男生态度完全不一样。 别的男生被点名回答不上来,老师语气温和,还让人家坐下来慢慢说。 一对比,李某觉得老师明显“偏爱男生”,就是“媚男”,越想越气,课后直接在网络平台发了帖,控诉老师的“不公正”。 她本以为会有人站出来支持自己,没想到帖子被胡老师看到了。 作为法学老师,胡老师没忍也没吵,直接在班级群里公开喊话:“拿出我‘媚男’‘刻薄’的证据,拿不出来,就等着吃官司,我告你侵犯名誉权!” 李某这才慌了神,赶紧反复道歉,说自己会为言论负责。 可胡老师没打算就此罢休,反而明确表示:这事儿没完,还要把它当成教学案例,在课堂上给学生们讲“侵权”和“名誉权”的界限,算是“杀鸡儆猴”,提醒大家网络不是法外之地。 这波操作一出,学生们分成了两派。支持胡老师的人说:“没证据就随便发帖诽谤,老师维权没毛病,还能实景教学,太专业了”。 另一派则觉得:“学生有ADHD,老师应该多些理解,没必要这么较真”。 其实从法律上来说,胡老师的做法还真没毛病。 网络言论不是想发就发,没证据就公开指控他人,确实可能构成名誉侵权。 而胡老师作为法学老师,用自己的遭遇给学生上实操课,也算是把理论落到了实处。 但也有人觉得,师生之间没必要闹到法庭,李某有学习障碍,老师批评时如果能多问一句原因,或许就不会有后面的纠纷,而李某遇到不满,不先沟通就上网发帖,也确实不够理智。 若李某的 ADHD 属实,老师确实该针对性调整教学方式 ,20 分钟的批评对普通学生或许只是严厉提醒,对注意力障碍的学生而言,可能就是压垮情绪的最后一根稻草,多些耐心包容才是教育该有的温度。 而 “刻薄媚男” 的指控是否构成名誉侵权,不能凭主观判断,关键得看法院认定李某是否存在主观恶意,以及指控是否与事实严重不符。 网络上的议论也各有道理:有人觉得大一新生尚且年轻,若真心诚恳道歉,老师不妨得饶人处且饶人,但也有网友质疑,她的道歉更像是碰到硬茬后的畏惧,并非真正认识到自身错误。 这场纠纷看着是课堂批评引发的,其实藏着很多值得琢磨的点:老师该如何平衡严格和宽容?学生有情绪该怎么合理表达? 网络言论的边界到底在哪? 你觉得胡老师做得对吗?要是你遇到这种情况,会怎么处理? 对此,你有什么看法呢? 信息来源:极目新闻