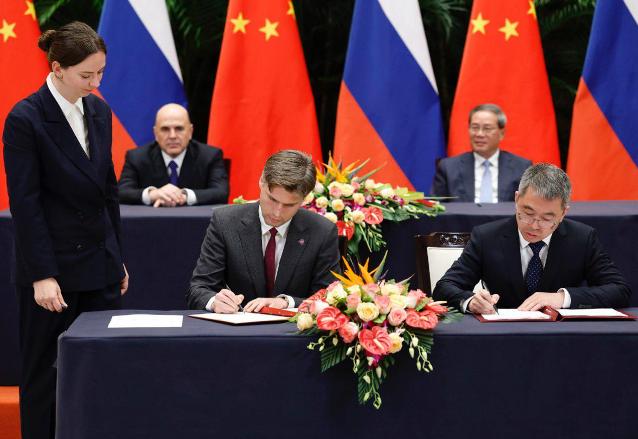

俄媒报道,11月3日,在中俄两国总理的见证下,俄罗斯国家航天集团与中国卫星导航系统管理办公室签署了新的合作路线图。 这可不是随便签的外交文件,是现在太空竞争越来越激烈的背景下,两国凭着多年合作的底子和实实在在的需求,顺理成章走出来的一步。这份路线图能成,背后是两国在航天领域磨合了好多年,早就不是从零开始的试探了。 其实早在2022年11月,中俄就已经签了共建国际月球科研站的协议,这两年多来各部门一直在协调,现在俄罗斯政府都正式批了这个协议,还明确说要在2035到2040年完成建设,分三步走:先把设计和选址探测做好,再搭轨道舱这些基础设备,最后实现载人登月,还会开放给其他国家合作。 到了2024年11月,双方还一起发了颗叫“阿斯图友谊号”的微卫星,这颗卫星才15.7千克,也就巴掌大的12U立方体尺寸,是中俄好几所高校的学生团队牵头做的,装了两国各自的特色设备,既能练手航天技术,还能增进两边的人文交流。 有了这些过去的实践打底,这次新路线图的签署才顺理成章,一点不突兀。 这次合作升级,更直接是为了应对全球太空资源的争抢——现在低轨卫星这块儿,大家都盯着不放。 到2025年8月的时候,SpaceX的“星链”卫星在轨都超过8100颗了,几乎把全球活跃的低轨卫星名额占满,他们还计划最后要部署4.2万颗。 再看咱们中国,星网集团打算十年发大约1.3万颗卫星,千帆星座三期规划也超1.5万颗,可到2025年8月,千帆星座才只部署了90颗,就算2025年计划发162颗,跟“星链”比起来,差距还大得很。 更关键的是,国际电信联盟有个“先到先得”的规矩,拿到许可后2年内得完成10%的部署,7年内要全部署完,2026年就是中国好几个卫星星座的关键节点,再不上紧点就来不及了。 这种情况下,中俄联手就成了必然选择:俄罗斯在轨道舱、着陆舱设计和发射方面有老底子,正好能补咱们中国在深空探测硬件上的需求;而咱们中国卫星低成本批量生产的能力,还有密集发射的技术,也能帮俄罗斯航天提提劲儿。 这份新路线图的核心价值,就在于把两国的技术优势正好凑到一块儿。 俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天研究院的院士都直言,俄罗斯单靠自己建不成月球科研站,而咱们中国的“嫦娥七号”和俄罗斯的“月球-26”探测器,会在2026年前后一起去探测月球极地,双方还会共享数据选地址,现在合作已经实实在在出效果了。 导航领域的配合也特别实用,中国北斗和俄罗斯格洛纳斯正在搞兼容技术研发,这样能让信号覆盖更全,尤其是在高纬度地区,格洛纳斯本来就有优势,跟北斗搭着用效果更好,这种组合能直接用到中俄跨境物流、极地科考这些实际事儿上。 更重要的是,两国在频率兼容技术上一起攻关,已经想出好几种能实际落地的干扰规避办法,现在太空里的频率资源越来越紧张,这步操作等于是为以后的发展占好了技术通道。 而且这份合作不封闭,这点才更有长远影响力。不像美国“阿尔忒弥斯”计划那样分三六九等,中俄月球科研站从一开始就敞开大门,现在已经有巴基斯坦、阿联酋等12个国家和航天组织想参与进来。 新路线图大概率也会接着这么干,把导航合作、卫星技术验证这些领域开放给第三方,搞出一个能和西方主导的体系并行的太空合作框架。 从商业角度看,开放了就能吸引更多国际资本进来,分摊卫星发射和维护的成本——要知道,一颗低轨卫星的研发和发射成本虽说降到了千万级,但要完成千帆星座一期648颗的部署,还得砸进去上百亿,有国际合作帮忙,压力就能小不少。 往更大的层面看,这张路线图其实在重塑全球太空治理的格局。现在SpaceX靠着猎鹰9号,每6天就发一枚火箭抢轨道资源,美国还总想把太空探索变成“小圈子游戏”,中俄这次合作正好提供了另一种可能:不搞技术垄断,不设参与门槛,用平等配合的方式推进太空开发。 2024年的时候,银河航天这些中国民营公司已经能批量造低轨卫星了,俄罗斯的东方航天发射场也接了更多国际任务,两国能把民间力量和国家资源整合起来,让这份合作不只是停在顶层设计上,还能落到产业实处。 接下来几年,等联合控制中心建起来、中继通信设备部署好,中俄航天合作的成果会从卫星数据共享,慢慢延伸到月球资源开发的技术验证,到时候真能实现“1+1>2”的效果。