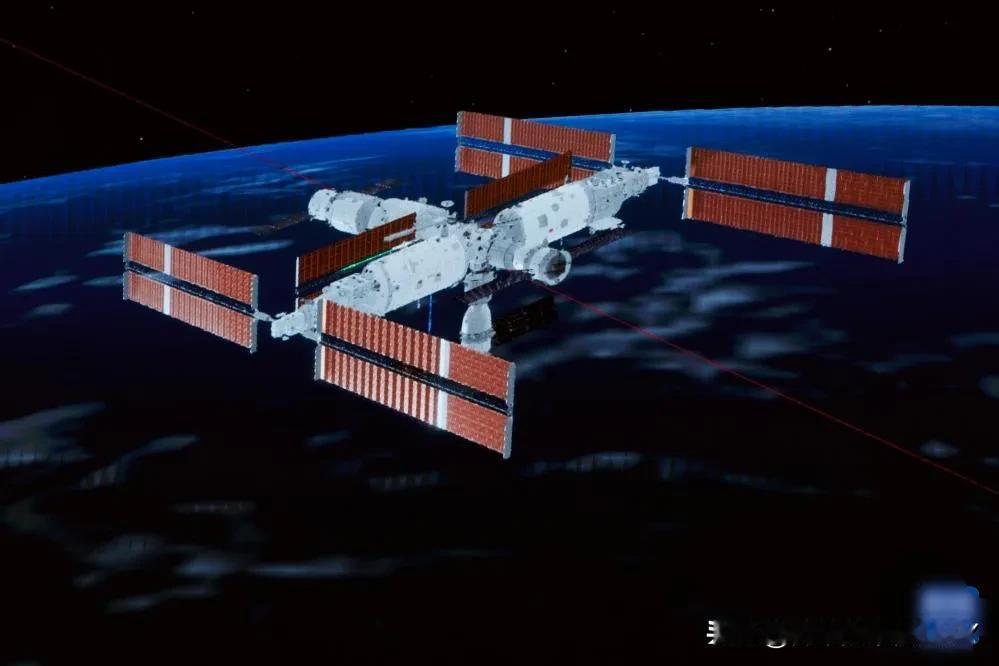

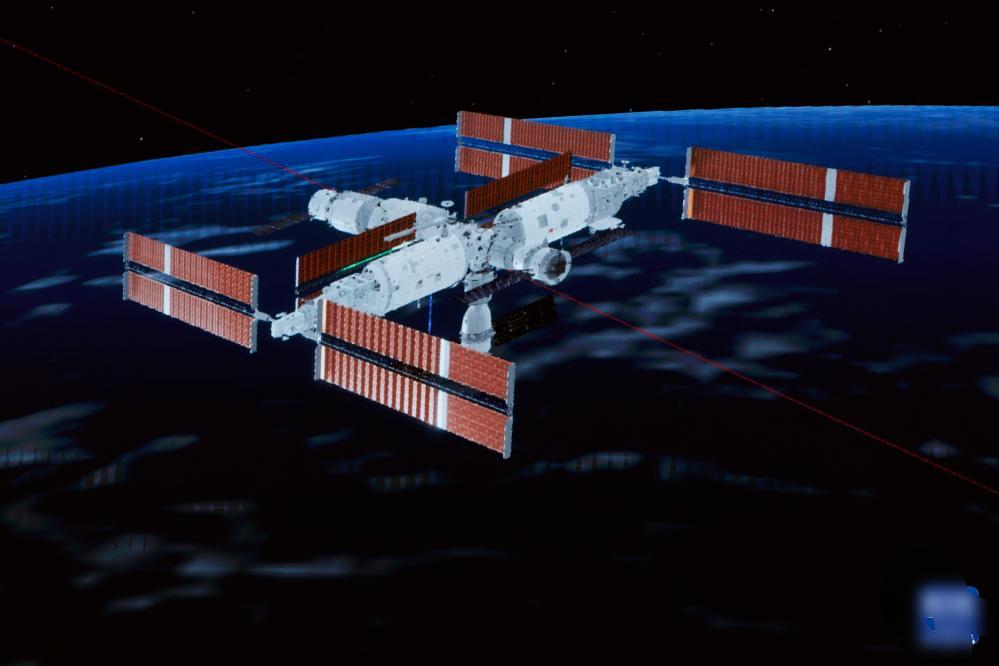

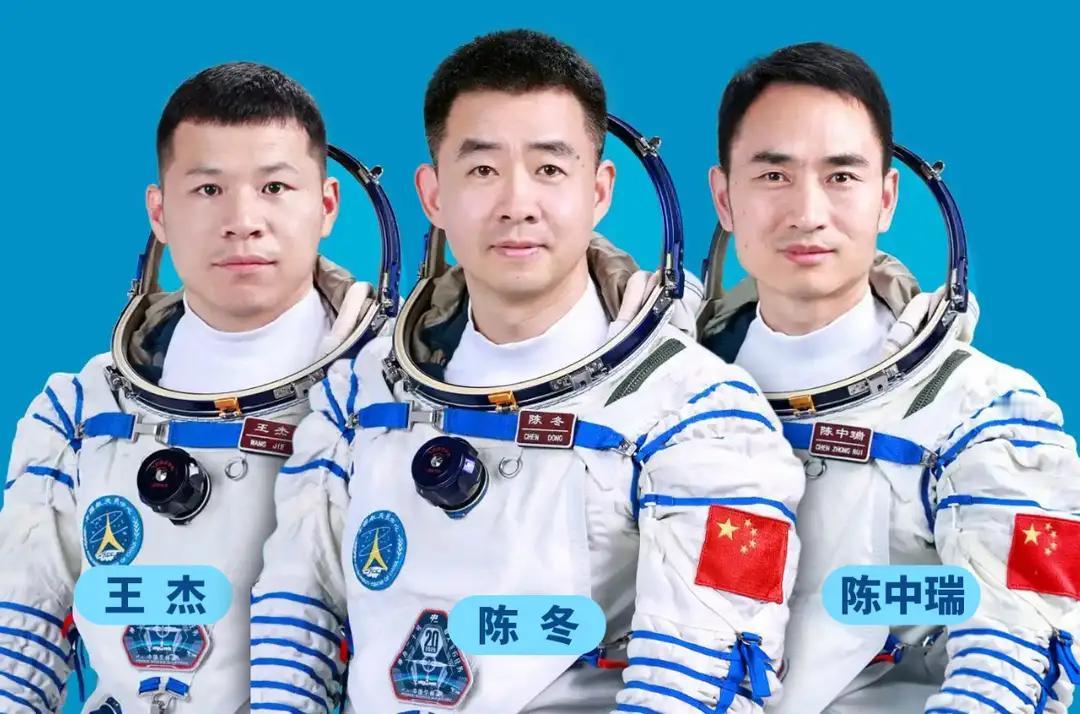

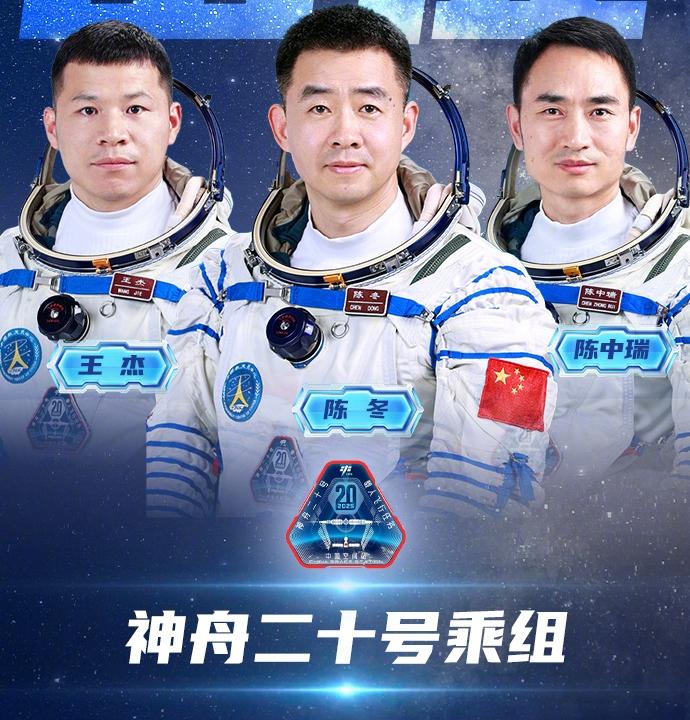

神舟飞船遭撞击,宇航员推迟返回,中国“新科技”能否经受住考验? 神舟二十号疑似遭遇空间碎片撞击,原定于11月5日的返程任务紧急推迟,3名航天员将在天宫空间站内对飞船开展全面风险评估,以确保归程绝对安全。 这则来自央视的消息,让无数国人牵挂着太空游子的安危,也让一个隐藏在星辰大海中的“隐形杀手”浮出水面——空间碎片,这个人类航天活动的“副产品”,正成为探索宇宙之路上的重要阻碍。 谁能想到,浩瀚太空里那些看似微不足道的碎片,竟藏着毁天灭地的威力?截至2024年,地球轨道上可被精准追踪的较大空间碎片已突破4.4万个,而真正能对航天器构成致命威胁的碎片数量,保守估计已超100万个。 这些碎片小到微米级的涂料颗粒,大到数米长的火箭残骸,都是人类航天活动留下的“后遗症”——废弃的助推器、失效的卫星、航天器爆炸后的残骸,在轨道上不断累积,形成了一片危险的“太空垃圾场”。 它们的飞行速度普遍高达每秒7.9公里,远超子弹射速,哪怕是一粒不足1毫米的微小碎粒,撞击能量都堪比一辆高速行驶的汽车。这种级别的冲击,对航天器而言无异于灭顶之灾:轻者导致舱体漏气、设备故障,重者直接引发航天器解体,让航天员陷入绝境。 航天史上,空间碎片造成的悲剧早已屡见不鲜。1996年,法国发射的西雷斯电子侦察卫星,就与一枚阿里安火箭残骸相撞,14千米/秒的相对速度让卫星的重力梯度稳定杆被撞断,最终姿态失控彻底报废。 美国航天飞机在120多次飞行中,遭遇过50次轨道物体碰撞,25块舷窗因撞击被迫更换,挑战者号航天飞机曾被小碎片击穿舷窗内层,留下致命隐患。前苏联的宇宙1275号导航卫星,更是疑似因碎片撞击发生爆炸,永远定格在太空之中。 国际空间站也常年面临这样的威胁,多次因碎片逼近紧急调整轨道,甚至出动航天员出舱修复被撞击的舱体,推迟返回任务更是家常便饭。这些案例都在警示,太空探索从来不是坦途,空间碎片的威胁时刻悬在每一个航天器的头顶。 中国航天人早已洞悉这一风险,从载人航天工程启动之初,就将空间碎片防护纳入核心研发范畴。上世纪90年代,中国科学家便开始专项研究空间碎片,如今更是机构间空间碎片协调委员会(IADC)的重要成员,与全球航天大国共同监测、应对这一挑战。 针对天宫空间站,我们构建了“预警+防护”的双重安全屏障:面对直径大于10厘米的大型碎片,地面监测系统能提前精准预判轨道,发出预警后空间站可主动调整姿态规避撞击。 对于难以追踪的微小碎片,航天员已先后7次出舱作业,为空间站关键部位安装了多层复合铠甲。这种特殊材质的防护层如同“太空金钟罩”,能通过多层次缓冲吸收撞击能量,最大限度降低碎片对舱体的伤害,守护空间站的安全运行。 此次面临撞击考验的神舟二十号飞船,自然也搭载了同款“黑科技”防护系统。飞船外壳采用的新型复合防护材料,经过无数次地面模拟撞击试验,能抵御绝大多数微小碎片的冲击。 舱体关键部位的多层缓冲结构,可在撞击发生时层层卸力,避免碎片直接穿透舱壁。更重要的是,飞船搭载的实时监测系统能第一时间捕捉到撞击信号,精准定位撞击位置和受损程度,为航天员开展风险评估提供数据支撑。 这种“硬防护+软监测”的组合,正是中国航天多年技术积累的结晶,也是保障航天员安全的底气所在。推迟返回任务的决定,看似是突发状况下的应急举措,实则彰显了中国航天“生命至上”的责任与担当。 航天探索从来不是冒险激进的“赌局”,而是步步为营的科学实践。3名航天员在空间站内开展的全面风险评估,涵盖舱体密封性检测、动力系统状态排查、防护层受损情况勘察等多个维度,每一个数据都关乎归程安全,每一个流程都力求万无一失。 这种严谨细致的态度,正是中国载人航天工程从未发生过重大安全事故的关键所在。相比某些国家为追求进度忽视风险的做法,中国航天始终将航天员的生命安全放在首位,这种负责任的态度,值得全球航天界尊重。 事实上,空间碎片防护技术的突破,不仅保障了神舟飞船和天宫空间站的安全,更推动了中国航天整体技术水平的提升。从防护材料的研发到监测系统的升级,从规避算法的优化到应急处置流程的完善,每一项技术创新都能反哺其他航天领域。 太空探索之路从来布满荆棘,空间碎片的威胁不会消失,但中国航天的勇气与智慧,将成为穿越险滩的灯塔。神舟二十号的此次考验,让我们看到了中国航天的技术底气,更看到了“以人为本”的责任担当。 随着技术的不断进步,我们终将拥有更强大的太空防护能力,在星辰大海的征途上走得更稳、更远。让我们共同期待,神舟二十号早日带着航天员平安归来,也期待中国航天在未来带给我们更多惊喜与骄傲。