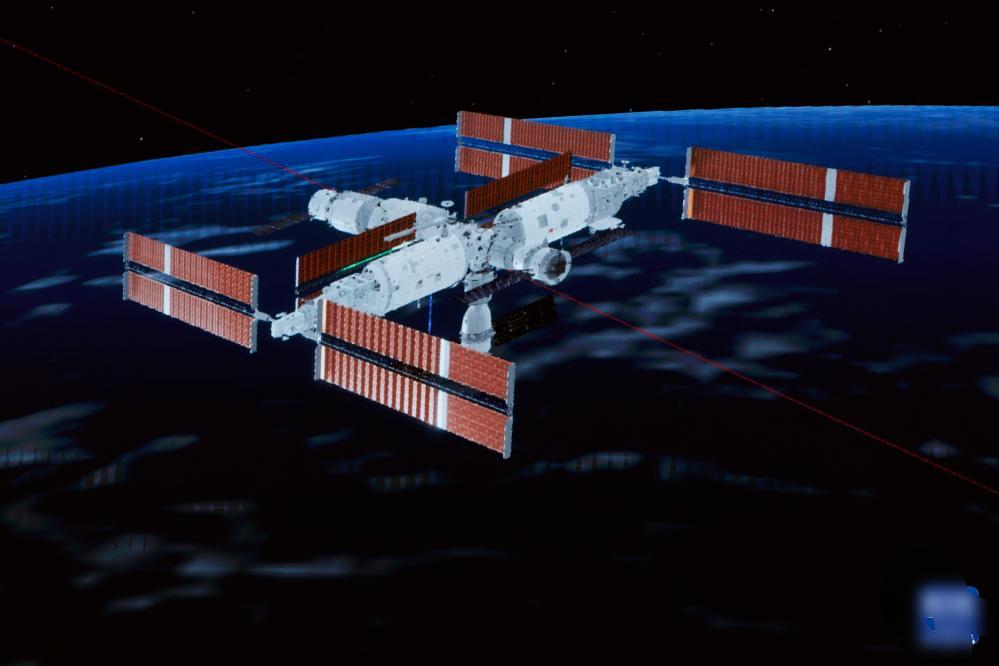

技不如人?为啥中国空间站只能上3个人,而国际空间站却能达到十几人?说的直白一些,差别就是我们是私人别墅,而国际空间站就是群租房,中国空间站是我们自己造的,可以最大化让自己人利用,而国际空间站就不行,是多个国家共用的,他们只能挤一挤。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 最近大家可能都留意到一个挺有意思的对比:咱们自己的空间站平时常驻三个人,而国际空间站动不动就能塞下十几号人。 有人开玩笑说,这差别就像是“私人别墅”和“群租房”的区别——话糙理不糙,这个比喻还真点出了两者背后完全不同的设计理念和运营模式。 咱们的中国空间站,是从2021年天和核心舱升空才开始正式组建的。那一年四月,长征五号B遥二运载火箭从海南文昌发射场冲天而起,把天和核心舱精准送入了预定轨道。这个重约22.5吨的大家伙,成了中国人在太空的第一个“家”。 紧接着在2022年,问天和梦天两个实验舱先后与核心舱对接,三部分组成了一个稳当的T字形结构——这个设计不仅考虑了结构平衡,还为后续扩展留足了余地。 空间站里的三位航天员,每天的工作排得满满当当。 他们既要进行生命科学实验,观察在失重环境下动植物有什么不一样的反应;又要做材料实验,看看在太空这种特殊环境里能造出什么新材料;还得花不少时间维护空间站的各个系统,确保这个在400公里高空运行的“家”一切正常。 这些工作都是经过精心规划的,三个人分工明确,各司其职。 相比之下,国际空间站就是另一番景象了。这个大家伙从1998年就开始建造,由美国、俄罗斯、日本、加拿大和欧洲航天局等十多个国家联手打造。因为它是个多国项目,每个参与国都希望有自己的宇航员能在上面工作,所以设计时就得考虑容纳更多人。 平常驻守7个人,最多时甚至能达到13人——这么多人挤在一起,确实有点像“群租房”的感觉。不同国家的宇航员带着各自的任务上去,空间站里总是热热闹闹的。 但人多有人多的难处。国际空间站里,每个国家都有自己的实验要做,有时候资源分配还得互相协调,甚至要“排队”使用某些设备。而且因为涉及国家多,管理上也更复杂,光是协调各国宇航员的上下班时间就是一门学问。 咱们的空间站走的是另一条路。虽然现在只能住三个人,但一切都是按照我们自己的需求来设计的。就像你装修自己家,每个角落都可以按照自己的生活习惯来安排,不用考虑合住室友的偏好。 这种“私人别墅”式的设计,让空间站里的每一寸空间都得到了最有效的利用,每一个实验设备都放在最合适的位置。 不过,三个人确实也限制了同时进行的实验数量。为了解决这个问题,咱们的空间站设计得特别智能化,很多设备可以自动化运行,航天员主要起监控和调整的作用。而且,空间站里还预留了未来升级的接口,为后续扩展做好了准备。 说到扩展,中国已经公布了下一步计划:从2027年开始,空间站将从现在的三个模块扩展到六个。 到时候,这个“别墅”就要升级成“大宅院”了,长期驻留人数将翻倍,能支持6名航天员同时在轨工作。这意味着我们的太空科学实验能力将大幅提升,可能同时开展的研究项目会多得多。 回过头来看,两种模式各有千秋。国际空间站就像个大型共享实验室,虽然拥挤,但促进了国际协作;中国空间站则像个精心打造的专业工作室,虽然目前规模不大,但效率很高。这两种模式其实反映了不同的太空探索思路——一个是集体合作,一个是自主发展。 随着2027年扩建计划的推进,中国空间站将会进入一个新阶段。到时候,我们不仅能进行更多、更复杂的科学实验,还可能为其他国家的科学家提供实验机会。这就像从自家别墅变成了一个对外开放的研究中心,既保持了自己的特色,又能促进国际科学交流。 从天上只有国际空间站,到如今两个空间站同时运行,人类在太空的存在感越来越强。中国空间站虽然起步晚,但一步一个脚印,走出了自己的特色。 未来,当我们在太空中拥有更多“别墅”和“研究中心”时,今天这三个人的小家园,将会被铭记为中国人在太空站稳脚跟的第一步。