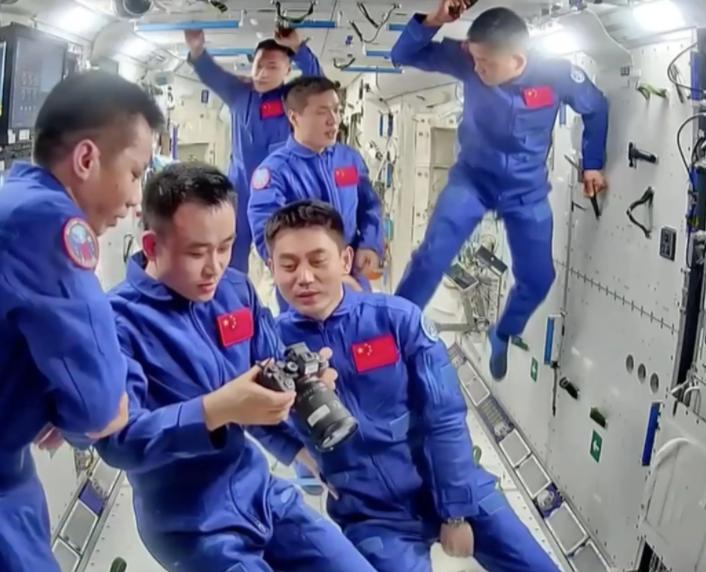

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 11月5号中国载人航天工程办公室直接发了消息,神舟二十号疑似被空间微小碎片撞了,原计划当天的返回任务只能推迟,全国等着看航天员回家的人们,心里一下就悬了起来。 先说那要命的空间碎片,别听着“微小”就觉得没啥,这玩意儿简直是太空里的“隐形子弹”。 咱平时在地上扔个小石子儿不显眼,可到了太空,这些碎片的速度能达到每秒7到10公里,比步枪子弹快8倍还多。 就拿一粒半厘米大的铝屑来说,撞在飞船上的力道,相当于1.3吨的汽车以100公里的速度冲过来,那可不是“打个坑”那么简单,直接能把金属撞成高温气体,搞不好就给飞船开个窟窿。 之前俄罗斯的联盟号飞船就被0.8毫米的碎片撞漏过冷却剂,差点出大事;国际空间站的舷窗也被微米级的碎屑砸出过大坑,想想都后怕。 这次神舟二十号遇上的,哪怕只是毫米级的碎片,要是砸在返回舱的热防护层上,等返回时穿过大气层,几千度的高温能瞬间把舱体烧穿,后果不堪设想。 但大家先别慌,官方已经明确说了,航天员现在身体状况都挺好,飞船的能源和生命保障系统也在正常运行,这可是最让人安心的消息。 而且咱的航天团队根本不是被动等着,消息一出来就启动了三级应急响应,拉了一群结构、热防护、轨道动力学的专家组成临时小组,24小时轮班盯着数据算。 他们重点查三样东西:推进系统漏不漏气、姿态控制能不能稳住、返回舱的热防护层有没有破。 这三样都是保命的关键——推进系统坏了就没法调整轨道,姿态控制失灵飞船就会乱转,热防护层破了就是过不了大气层这一关。 这些专家都是干了一辈子航天的老手,每一个数据都得扒得明明白白,没十足把握绝不会让航天员冒险回家。 有人可能会问,“疑似撞击”而已,至于推迟返回吗?我倒觉得,这恰恰是咱中国航天最靠谱的地方——航天员的安全永远是第一位的。 返回地球本来就是风险最高的环节,从脱离轨道到开伞着陆,每一步都不能有半点差池。 之前神舟二十号乘组刚和二十一号的人完成交接,东风着陆场的搜救队、医疗团队都已经就位了,就等着接人,这时候推迟肯定是发现了不能忽视的异常。 地面测控系统能捕捉到飞船外表的新鲜撞击痕迹,说明监测得够细,要是抱着“说不定没事”的侥幸心理硬闯,那才是对航天员不负责。 这种“宁等三天,不抢一秒”的谨慎,正是这些年中国航天零事故的底气所在。 再说了,咱早就给飞船和空间站穿了“铠甲”,不是光秃秃地在太空里“硬扛”。神舟飞船用的是类似“三明治”的防护结构,外层铝屏先把碎片撞碎,中间层分散力道,内层再挡住剩下的冲击,就像穿了件防弹衣,不是要挡住子弹,而是让子弹的威力“无害化”。 空间站更不用说,关键部位都装了玄武岩和芳纶复合材料的防护板,神舟二十号乘组之前出舱作业时,还专门加装过防护装置,等于给飞船多上了层保险。 而且空间站里的物资也足得很,天舟八号刚送上去6吨物资,光生活必需品就够6个人用9个月,就算多待一阵子,吃喝住都不愁,氧气和水也能靠电解系统不断供应,完全不用怕“断粮断水”。 最让人放心的是,咱还有“后手”,中国航天一直有“发射1发、备份1发”的规矩,现在神舟二十二号飞船和长征二号F火箭已经待命了,要是真出了紧急情况,72小时内就能发射升空,一周内就能把航天员接回来。这就像身边随时停着辆急救车,平时看着用不上,真有事儿了能救命。 而且咱的空间碎片监测网也不是吃素的,虽然直径小于1厘米的碎片有上百万块,能追踪到的只有几万块,但只要是可能造成大威胁的碎片,早就纳入监测了,之前空间站已经主动规避过50多次危险,这次也是监测到异常才及时发现问题的。 其实太空碎片这事儿,全世界航天界都头疼,随着各国发射的卫星越来越多,尤其是星链那种动辄几千颗卫星的星座,轨道上的“垃圾”只会越来越多,以后这种疑似撞击的情况可能还会有。 但这次神舟二十号的事件,也逼着咱加快升级技术——中科院已经在搞“天基激光清除系统”了,用激光照碎片让它气化,就能引导碎片坠入大气层烧毁,以后说不定就能给太空“扫垃圾”了。 而且天地一体化的监测网也在加紧建,以后能更早发现危险,更精准避开碎片。 说到底,大家的担心太正常了,从杨利伟首飞开始,每次航天员上天,咱老百姓的心就跟着悬着,就怕有半点闪失。 但这么多年下来,中国航天用一次又一次的成功证明,他们比谁都在乎航天员的安全,每一个环节都抠到了极致,每一种风险都想到了前头。 这次推迟返回,不是“出了大问题”,而是“把小问题当大问题办”的谨慎态度,现在地面团队肯定在日夜不停地算数据、查状态,等他们确认“安全了”,自然会安排返回。