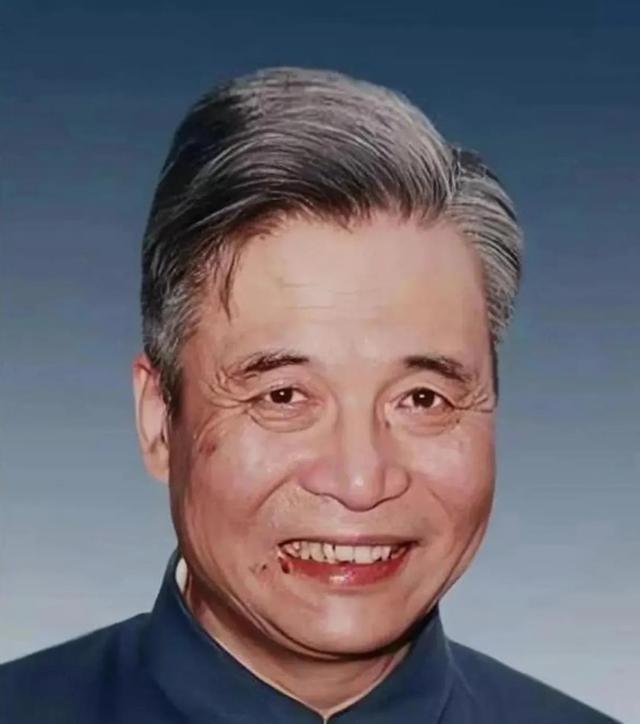

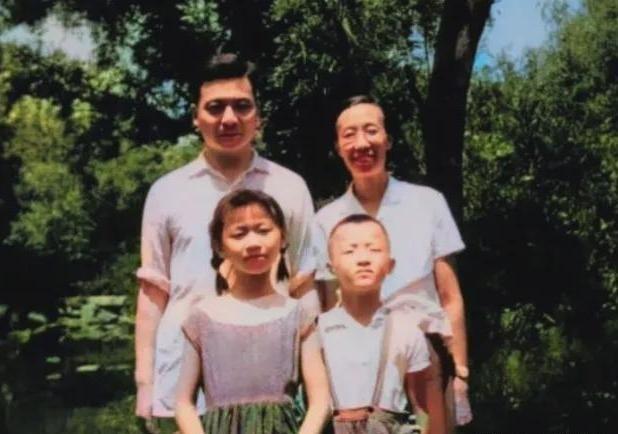

1986年,邓稼先去世的前一天。他的家人们陪伴在他的身边,想留下和他最后的珍贵回忆。想起自己这一生,邓稼先用尽全力睁开了眼睛,露出了一个没有遗憾的笑容… 一张照片,嘴角带血的微笑,隐藏了28年的国家秘密。直到1986年7月29日这位”两弹元勋”离世,人们才第一次听说他的名字。那张生命最后时刻的照片里,他嘴角挂着擦不干净的血迹,却依然努力展现着最坚强的笑容。这背后,究竟藏着怎样的故事? 1924年出生的邓稼先,本可以在美国过着优渥的学术生活。1950年,他在获得博士学位仅9天后就毅然回国,谁也没想到这个决定会改变中国的历史。 1958年,钱三强找到邓稼先,说国家要放一个”大炮仗”,问他是否愿意参加这项极为保密的工作。邓稼先想都没想,直接接受了任务。从那一刻起,他的人生轨迹彻底改变了,连最亲近的家人都不知道他在做什么。 很多人以为邓稼先28年来与家人完全分离,其实不是这样。有些媒体写”邓稼先与妻子分开28年,没有和妻子通过一次电话,也没有写过一封信”,但这存在误读。真实情况是,他虽然不能透露工作内容,但还是会回家,只是频率很少,每次回来也不能多说什么。 那些年里,邓稼先承受着常人无法想象的压力。我国核试验共45次,邓稼先直接参与32次,亲自指挥15次。每一次核试验,都意味着巨大的辐射危险。1979年的一次核航弹空投试验失败后,他不顾危险亲自到现场检查残骸,这次辐射接触为日后的病痛埋下了伏笔。 到了1985年下半年,邓稼先已经感觉身体不对劲了。他常年奔波在大山之间,崎岖颠簸的山路,不规则的饮食,使他常常便血,他一直以为自己得了痔疮,其实癌细胞早已侵蚀他的身体。但即使在这种情况下,他依然坚持工作。 1985年下半年,他担心国际上越来越剧烈的禁止核试验风声对我国不利,和于敏一起给上级写建议书,建议加快核武器发展进程。这份建议书成了他最后的重要工作成果。 1986年6月,老朋友杨振宁专程来北京看望他。这是两人在病房外阳台上拍摄的一张合影,照片中的邓稼先看上去面带微笑,但细看会发现他嘴角处微微渗出鲜血。这已经是他身体严重恶化的表现了,但他依然强撑着要给老友留个好印象。 1986年7月17日,在北京解放军总医院的病房中,62岁的邓稼先被授予”全国劳动模范”奖章和证书,他激动地说要争取早日恢复健康,为国防科研事业再尽一些力量。谁知道这竟成了他最后的公开表态。 到了7月28日,邓稼先的病情已经非常严重了。他饱受剧痛折磨,每小时需注射镇痛剂,全身都在出血,这一切皆因核辐射所致。家人们围在病床旁,大家都明白时间不多了。 许鹿希提议给他拍张照片,想要留下最后的纪念。邓稼先虽然虚弱,但还是努力配合。照片中他嘴角挂着擦不干的血迹,这样无法愈合的伤口他身有多处,但他还是强撑着病体,想把自己最好的一面留在人世间。 那个微笑里有太多东西了。28年的隐姓埋名,从一个年轻的博士成长为”两弹元勋”,从原子弹到氢弹的突破,从默默无闻到功成身退。他用自己的生命为代价,让中国有了在国际舞台上说话的底气。 7月29日,就在这张照片拍摄的一天后,邓稼先躺在病床上,流尽了生命中最后一滴血,满含热泪的告别了热爱的核事业。享年62岁,正是一个科学家最有创造力的年纪。 直到他去世前一个月,人们才第一次听说了他的名字。这就是邓稼先,一个真正做到”干惊天动地事,做隐姓埋名人”的科学家。他的一生诠释了什么叫以身许国,什么叫无私奉献。 那张生命最后时刻的照片,成了最珍贵的历史见证。血迹斑斑的微笑背后,是一个时代的缩影,是一种精神的传承。邓稼先走了,但他用生命换来的不仅是中国的核武器,更是一种永不磨灭的精神财富。 看着这张嘴角带血的微笑照片,你是否也被震撼了?在那个特殊的年代,有多少像邓稼先这样的科学家默默奉献着自己的一切?他们的故事值得我们永远铭记。你觉得这样的精神在今天还有什么意义?欢迎在评论区分享你的看法。