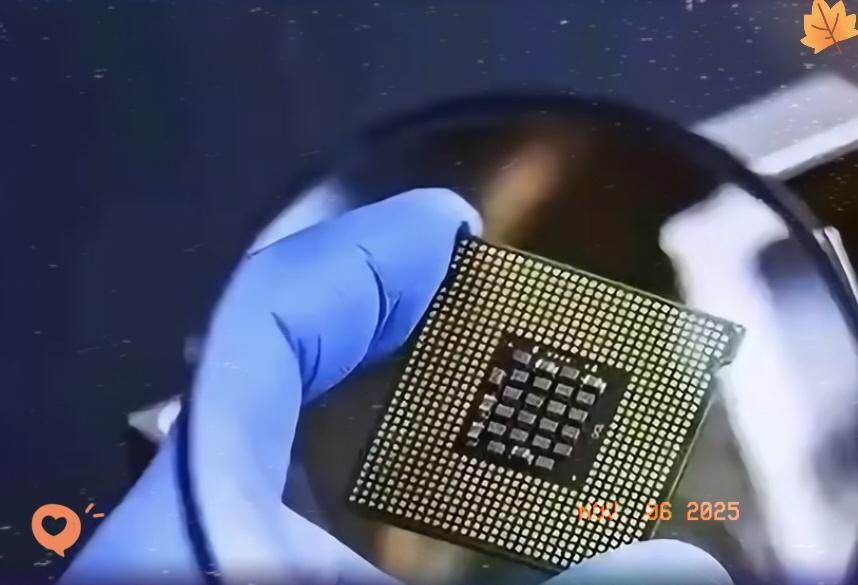

荷兰的行为其实比欧洲对俄罗斯的做法还要严重。欧洲冻结俄罗斯的资产,目前也只是敢动用冻结资产的收益,从不敢直接动用本金。但是荷兰这次却是直接劫夺了我们中企100%的全资子公司。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 安世半导体在荷兰算得上是重量级玩家,核心业务是功率半导体,广泛应用在新能源汽车、工业控制和各类智能设备上。 别看它注册地在荷兰,其实研发团队、供应链和市场布局早就全球化,核心技术和生产环节大多掌握在中国企业手里。 荷兰政府这次的理由是国家安全,说白了就是担心安世半导体的技术可能被外部势力控制,或者会影响本国产业链。 听上去很官方,但实际上就是一次典型的政治干预商业操作,顺便给自己国内企业找点好处。问题是,他们明显低估了中国企业在芯片产业的核心掌控力。 安世半导体虽然在荷兰,但它背后的技术、供应链和客户关系,大部分还是牢牢掌握在中国企业手里。 荷兰以“国家安全”为名强行接管,第一步他们以为可以像拿糖一样拿走全公司,殊不知,这糖里夹的盐比他们想象的还多。 中国企业一边启动法律手段,一边利用全球供应链的影响力,让荷兰的操作遇上了实实在在的反制阻力。 这里面其实有一个很有意思的现象,就是所谓“掌控权”和“实控力”的差别。荷兰表面上拿到了100%的股份,看上去占了便宜,实际操作起来,却会发现很多核心环节无法真正运转。 芯片不是简单的买卖,一条完整的生产线涉及原材料、设备、工艺配方、研发团队、客户订单等多个环节。 安世半导体的核心技术掌握在中国团队手里,全球供应链也相当复杂,想要单靠荷兰政府的行政命令就顺利运营?别开玩笑了,关键环节不给你配合,你再强行接管也就是摆设。 而且,这件事情的另一条主线,是法律和规则的作用。中国企业不仅在技术上有底气,在法律和国际规则上也同样有武器。 安世半导体通过合规渠道、合同条款以及国际仲裁机制,针对荷兰的“劫持”行为提出质疑,强调这种强制接管违反了企业产权保护原则。 荷兰这次硬上,结果碰到的不仅是企业力量,还有规则约束。结果很明显,荷兰想象中的顺利掌控,变成了一个拖泥带水、法律纠缠不断的麻烦局面。 再加上全球供应链的现实。半导体产业不是孤立存在的,它是一张密密麻麻的网络。安世半导体的生产、采购、销售和客户服务涉及全球多个国家和地区。 荷兰如果想单方面“接管”,面对的不是一个小公司,而是一条国际化的产业链。供应商不合作,设备调配受限,客户订单受到影响,整个链条就可能停滞。这种情况下,荷兰政府再怎么“有权”,也很难把公司运营得像他们预期的那样顺利。 说到这里,大家可能会问,中国企业是不是完全被动?完全不是。安世半导体的母公司和相关团队迅速采取了应对措施,包括通过外交、法律、市场和供应链的多条线反制。 中国的半导体公司在全球供应链中的位置非常关键,原材料、核心零部件和生产设备,很多都掌握在他们手里。这意味着,荷兰的“国家安全”理由在实际操作中根本站不住脚,反而成了他们自己挖的坑。 这次事件其实给大家上了一课,在全球化高度交织的产业链里,谁掌握了核心技术和供应链,谁就拥有真正的话语权。 荷兰政府可能以为靠行政手段就能轻松掌控一家企业,但现实告诉他们,核心环节不在你手里,你能拿到的,不过是一纸空头命令。 中国企业凭借自身实力和规则意识,不仅稳住了局面,还让荷兰体会到了什么叫做“自食其果”。 可以说,这次事件也让整个半导体产业圈看到了一种趋势:用实力和规则反制海外不公,才是真正有效的战略。 不是喊口号,不是做表面文章,而是把技术、供应链和法律手段结合起来,形成一个全方位的保护网。荷兰动手前可能没想到,中国企业完全有能力把这出戏翻转。 结果就是,他们本以为轻松拿下一个子公司,最后却发现自己成了“麻烦制造者”,还被全球供应链的逻辑狠狠提醒了,芯片产业不是谁想管就能管的。 这件事很直白,荷兰以国家安全为名抢了我们的公司,低估了中国企业的实力和国际规则的底线。中国企业没有硬碰硬去打,而是依靠技术掌控力、供应链优势和法律手段,把局面稳住了。 这不仅是企业维权的胜利,也是产业核心掌控力的胜利,更是用实力和规则反制海外不公的最佳示范。荷兰以为自己是“行动派”,结果碰上了真正懂规则、懂供应链、懂技术的人,只能望洋兴叹。 这件事告诉我们一个简单的道理,在全球化产业中,光有行政权没用,核心技术和供应链才是硬通货;想要做“国家安全接管”,先看看自己能不能承受背后的复杂链条。 荷兰这次的教训,未来可能还会成为业界常谈的案例,别小看中国企业的实力,也别低估规则和供应链的作用。用实力和规则维护权益,不光是对自己负责,也是对整个产业负责。