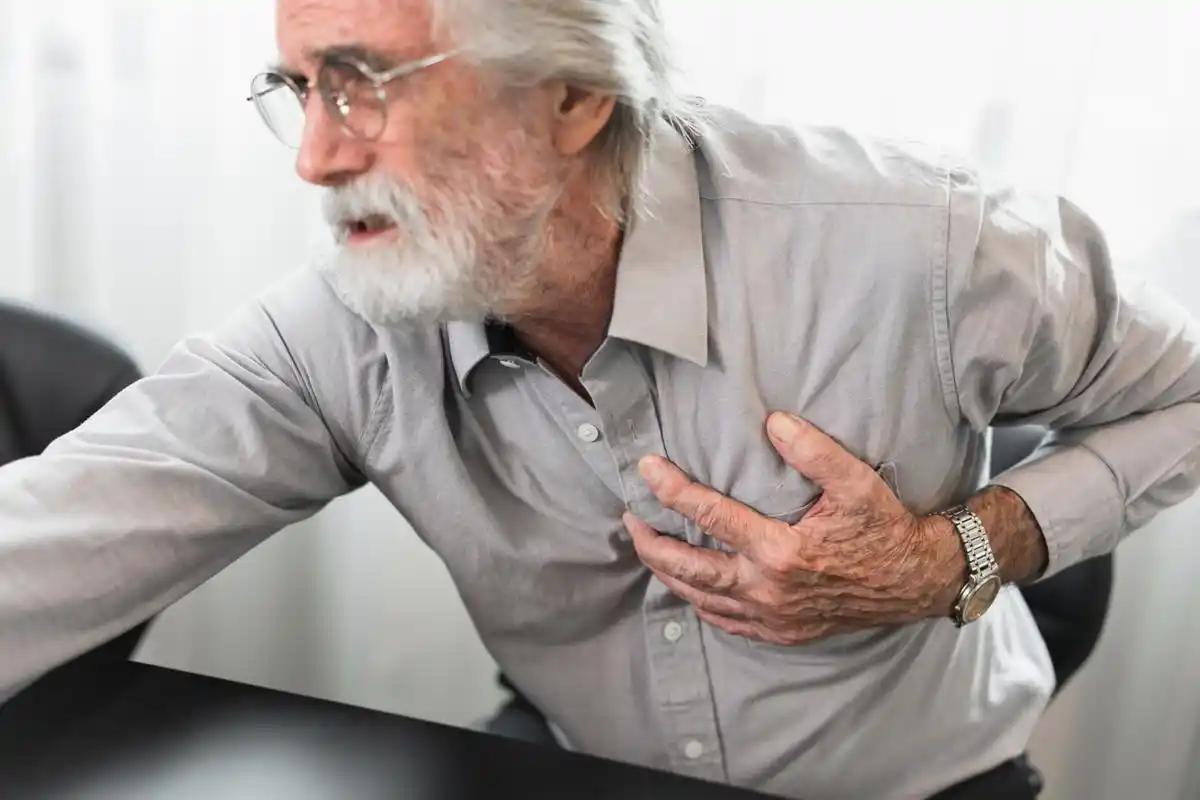

为什么假期里心慌、心悸?医生提醒:不一定是累的!可能是心律失常警报 假期本是修身养性的好时节,可不少人却被突如其来的心慌缠上。有人说这是玩得太疯累着了,歇两天就好;也有人不当回事,硬扛着继续嗨皮。殊不知,这看似不起眼的 “小毛病”,可能是心律失常发来的 “江湖急报”!今天咱们就来扒一扒这背后的门道,不管是养生达人还是熬夜冠军,都得竖起耳朵听仔细咯。 先给大家讲个真实案例。去年国庆假期,杭州一位 32 岁的小伙子小李,连续三天熬夜打游戏,期间总感觉胸口发闷、心跳忽快忽慢。他以为是睡眠不足导致的,嚼了几颗薄荷糖就接着战斗。直到第四天凌晨,他突然心慌到无法呼吸,被家人紧急送医,检查后确诊为室上速,属于典型的心律失常。医生说再晚来一步,可能引发更严重的心脏问题。这样的案例并非个例,据中国心血管病中心发布的数据显示,假期期间心律失常的急诊量较平日增加 37%,其中年轻人占比高达 42%,可见这 “心脏警报” 绝非危言耸听。 从中医角度看,假期里的心慌心悸,多与 “情志失调”“饮食不节”“劳逸失度” 三大症结有关。中医常说 “心主神明”,假期里有些人要么狂欢到深夜,要么宅家刷剧到天明,昼夜颠倒打乱了 “心阳” 的节律;要么胡吃海喝,火锅烧烤配冰饮,寒湿之气侵入体内,导致 “痰湿阻心”;还有些人过度放纵情绪,大喜大悲之下,“肝气郁结” 进而影响心脏功能。这些因素叠加,就像给心脏埋下了 “定时炸弹”,稍有不慎便会引爆。 现代医学则给出了更精准的解读。研究发现,假期作息紊乱会导致自主神经功能失调,交感神经和副交感神经失衡,直接诱发心律失常;暴饮暴食会使血液大量涌向胃肠道,心脏供血相对不足,增加心肌缺血的风险;而过量饮酒、吸烟等不良习惯,会刺激血管收缩,加重心脏负担。更值得警惕的是,部分心律失常早期症状不明显,仅表现为偶尔的心慌,很容易被误认为是疲劳所致,等到出现头晕、晕厥等严重症状时,往往已错过最佳干预时机。 那么如何分辨是 “累的” 还是 “病的” 呢?这里有几个实用的判断方法。如果心慌仅在过度劳累后出现,休息半小时内缓解,且没有其他不适,大概率是生理性的;但如果心慌频繁发作,持续时间超过 10 分钟,或伴随胸痛、头晕、出冷汗等症状,就必须提高警惕,及时就医检查。另外,有高血压、糖尿病、冠心病等基础病史的人群,假期更要格外注意,这些人群发生心律失常的风险是普通人的 3 倍。 想要在假期守护好心脏,其实也不难。中医建议 “起居有常”,尽量保持规律作息,睡前可通过泡脚、听轻音乐等方式舒缓身心;饮食上遵循 “清淡易消化” 的原则,多吃山药、莲子等养心食材,少吃辛辣油腻之物。现代医学则强调适度运动,假期可选择散步、太极拳等温和的运动方式,避免剧烈运动;同时控制情绪波动,保持平和心态。 总而言之,假期心慌绝非小事,别再简单归因为 “累了”。一旦出现异常症状,及时寻求专业帮助才是明智之举。健康是江湖行走的 “内功心法”,唯有好好呵护,才能在生活的战场上从容不迫。希望大家都能避开健康雷区,度过一个舒心又安全的假期!