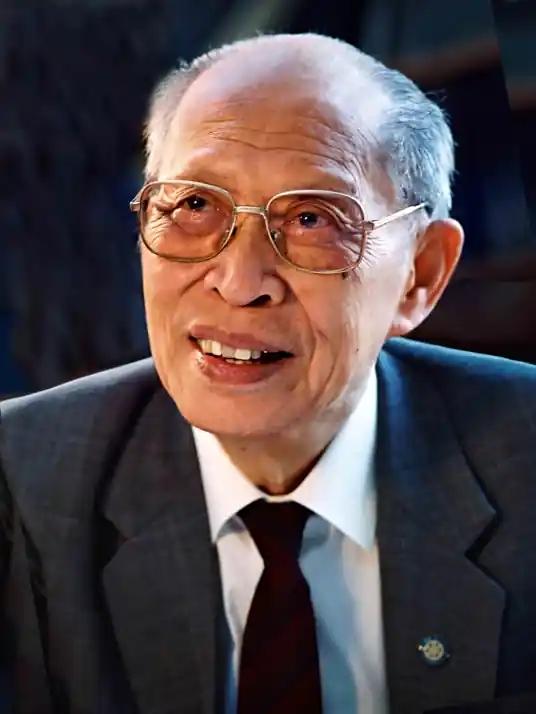

“德不近佛者不可以为医,才不近仙者不可以为医。”他被誉为“中国外科之父”,一生从医60余载,做过上万台手术,从未错过一刀![给你小心心] 1934年春天那个夜晚,杭州少年裘法祖在煤油灯下翻完最后一本医书,终于确认夺走母亲生命的病因阑尾炎。 这个在海外只需十几分钟手术就能治愈的疾病,让他第一次感受到医学技术差距带来的切肤之痛, 怀揣着这份刻骨铭心的遗憾,1936年他登上远渡重洋的客轮。 在慕尼黑大学医学院,这个中国学生总在解剖室待到深夜,异国寒窗七载,他破格成为该校首位华人外科主任,创造了德国医学界的先例。 1945年抗战胜利的消息传到欧洲时,已在德国成家的裘法祖毫不犹豫地变卖房产汽车,将积蓄全部换成医疗器械。 漂洋过海的行囊里,装着一颗迫切归来的医者之心,他在后来的入党申请书中这样写道:“我有三位母亲,一位是生养我的母亲,一位是教育我的同济,一位是我热爱的祖国。” 刚回国的医疗现状令他忧心,当时医院仅设“大外科”,医生如同全科工匠,难以深耕专项,在同济医院,他顶着压力推行专科分化,将外科细分为普通外科、骨科、胸心外科等独立单元。 他的手术技法被后辈尊为“裘氏刀法”,核心要诀是“稳、准、轻、细、快”。 有个细节在医疗界流传:他能精准控制刀锋划过两张叠放的纸,第三张纸却完好无损,近七十载手术生涯中,他始终保持近乎零失误的纪录。 更打动人的是他对生命的敬畏,冬天听诊前,他总会把听诊器在胸前捂热;每台手术结束,必亲自清点所有器械纱布,这些细节成了他雷打不动的工作习惯。 令人敬佩的是,这位顶尖专家的会诊从不收费,九十高龄仍随时响应医疗求助。 2008年汶川地震后第九天,94岁的裘法祖坚持来到病房,检查一位16岁伤员时,他特别叮嘱治疗团队:“要想尽办法保住孩子的肢体。” 这句话凝聚了他毕生的行医理念,医生如同背着病人过河,必须平安送达对岸。 半个月后,这位人民医学家安详离世,但他留下的不仅是开创性的外科体系,更是一种穿越时代的风范。 冬天捂热的听诊器,深夜查房的脚步声,分文不取的会诊单,这些细节构筑起医者仁心的生动注脚。 如今当我们走进现代化医院,在专科门诊等候时,在细致术前谈话中,依然能感受到这位医学泰斗留下的温度。 裘法祖院士的故事在今日头条平台引发热烈讨论,许多网友被这位医学泰的事迹深深打动。 “看了裘老爷子的故事,终于明白什么叫‘医者仁心’。” “裘老那种冬天先焐热听诊器、亲手给病人摸肚子的细节,现在太少见了。” “现在看病能挂专科门诊,治愈率提高这么多,多亏了他当年的坚持。” “留学精英回国奉献的典范,当代年轻人该追的星!” “一个人用一辈子去填补一个时代的医疗缺口,做了上万台手术没错一刀!这不是神话,是信仰般的坚持。” “和德国夫人的爱情故事也太感人了吧!” “他从失母之痛中奋起,在战火纷飞中坚守,在改革阻力中破局,更在无数患者心中种下杏林春满。” 在您的生活中,是否也曾遇到过让你感受到“医者仁心”的医生?欢迎在评论区分享您亲身经历的温暖医疗故事,一起传递这份跨越时代的感动! 信息来源:人民资讯