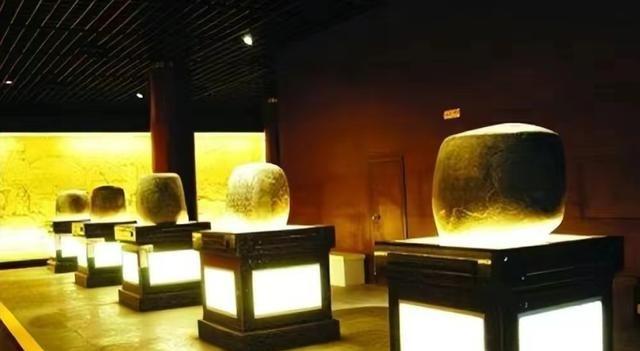

1948年底,蒋介石败走台湾,因为飞机超载,只得丢下10块大石头,没想到,这10块石头竟成了我们的“镇国之宝” 这十块石头,其实就是大名鼎鼎的石鼓,也叫陈仓石鼓或者岐阳石鼓。它们是先秦时期的秦国遗物,大概出自战国晚期秦景公那个时候。石头形状像鼓,高约两尺,直径一尺多,每块上面刻着四言诗一首,总共十首诗,讲的多是秦国国君陪周天子打猎的事。那些文字介于大篆和小篆之间,笔画古朴有力,康有为当年就夸它是“中华第一古物”,书家们都拿它当宝贝,视作书法源头之一。想想看,这东西流传一千多年,经历了多少朝代更迭,还能完整保存下来,确实挺不容易的。 这些石鼓最早现身是在唐朝贞观元年,也就是公元627年,在陕西宝鸡的陈仓山北坡被挖出来。当时一个牧羊人无意中发现的,石头埋在土里,露出一角,上面密密麻麻的字谁也认不全。大家觉得稀奇,就抬回去研究。可惜,唐代学者翻来覆去考证,也没完全弄懂那些诗文的意思。不过这反倒让石鼓名声大噪,唐代大诗人韩愈还专门写过《石鼓歌》,感慨这些石头该怎么保护才好。从那以后,石鼓就成了文化圈的热点。 唐朝中期,安史之乱爆发,唐肃宗跑到雍城避难,听说石鼓的事,下令运来瞧瞧。可叛军追得紧,石头太重没法带走,他就让人把它们埋在野外,还对外说石头毁了。乱平了以后,石鼓又被挖出来,安放在凤翔的孔庙里。可惜长期风吹雨淋,石头表面磨损不少,还丢了一块。后来剩下的九块也被人偷走,成谜案了。一直到宋仁宗时候,皇帝爱古籍,下诏重赏找回石鼓的人。凤翔知府司马池派人搜山,终于找回九块。他怕不齐全丢脸,就自作主张仿造一块凑数献上去。结果宋仁宗查出来,气得罚了他一顿。这事儿也说明,当时人对石鼓的重视,已经到不惜造假的地步了。 过了两百年,到宋英宗治平年间,一个收藏家翻旧拓本,发现线索,千里追踪,最后在屠夫家找到那块丢失的石头。原来那石头被用来磨刀了。宋徽宗时代,皇帝对石鼓特别宠爱,让工匠往刻痕里填金,搞得金光闪闪。可惜好景不长,靖康之变金兵南下,有人把金子抠走,石头扔一边不管了。战乱结束后,石鼓回孔庙,但损伤更大。元朝时,石头运到大都,明清两代一直在北京的国子监保存。那时候,石鼓已经是皇家重器,文人墨客争相拓印,研究它的文字和历史价值。 石鼓的文字考证,从唐代开始就没停过。唐人多认为它是周宣王时期的,周代遗物。但宋代郑樵第一个说它是秦国的,理由是字形不像周代那么古朴。后来清代学者吴大澂、郭沫若他们继续研究,基本确定是秦刻石,时间在春秋战国交界。那些诗文记录秦国开拓疆土、狩猎活动,反映了当时的社会风貌。从书法角度看,石鼓文是籀文向小篆过渡的桥梁,笔法浑厚,结构严谨,影响了后世无数书家。像魏晋时期的钟繇、唐代的欧阳询,都从石鼓文里吸取营养。现代学者郭沫若还专门写书考证,说它是秦景公墓前的祭祀刻石。 抗日战争爆发,日军进逼北平,1933年故宫理事会决定文物南迁。石鼓随第四批文物运到上海,存放在仁济医院库房。工作人员用高丽纸敷在石面,防止刻字脱落,每块石头包装后重逾两吨。之后辗转南京、重庆、四川峨眉等地,躲过了轰炸和战火。抗战胜利,石头运回南京。谁知没几年,国共内战打得火热,国民党败局已定。1948年底,蒋介石下令将南京的珍贵文物分批运往台湾,优先选金银珠宝和轻便古董。石鼓本来也在名单上,可第三批文物装飞机时,飞行员算了算重量,超载严重,机身起飞有风险。 蒋介石接到报告,没法子,只能卸下部分重物。石鼓体积大,每块几百斤,成了首选目标。就这样,这十块石头被留在南京机场码头边上。国民党军队撤得匆忙,没时间再管它们。解放军进城后,发现这些遗留文物,马上组织保护。1950年,石鼓终于运回北京故宫,完好无损。想想蒋介石当时急着逃命,扔下这些“破石头”,没想到反倒让它们留在大陆,成为故宫的镇馆之宝。 如今,石鼓安放在故宫博物院的石鼓馆里,位于宁寿宫区。馆里不光展出十面石鼓,还配了西周到秦代的铭刻资料,让人一看就懂文字演变的过程。馆址几经调整,前几年重新开放,展陈条件更好,恒温恒湿,保安严密。每年有无数游客和学者来访,研究它的诗文和书法。郭沫若当年就对石鼓情有独钟,写了不少文章考证,说它是秦国最早的石刻诗,内容赞美国君功德。国际上也认可它的价值,联合国教科文组织都关注过类似古物保护。