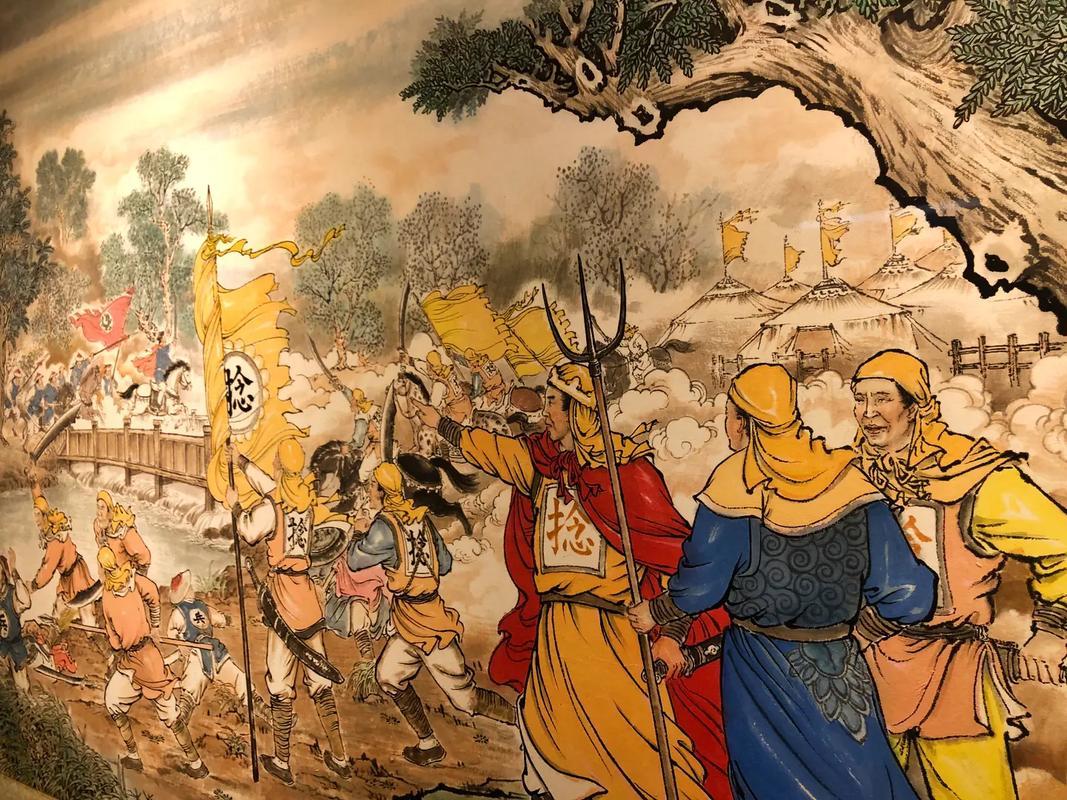

1855年秋天,安徽西北部雉河集的一处平地上,各路头领聚在一起杀牲祭天。张乐行被推举为“大汉盟主”,他们制定了黄、白、蓝、黑、红五旗军制,一支新的反清力量正式登上了历史舞台。 这群人被朝廷称为“捻匪”,而他们自己则自称“义军”,在皖北的方言里,“捻”就是一群人聚在一起的意思。 捻军的诞生,源于最原始的生存欲望。清朝道光末年,黄淮流域水旱灾害不断,蝗灾瘟疫横行,皖北地区更是千里赤地,难民载道。 当时华北地区的男女比例达到惊人的129:100,一些家庭为了省下一口饭,甚至不得不将刚出生的女婴杀死。大量适龄男青年无所事事,打架斗殴成为家常便饭。在绝望中,人们只能自发组织起来,形成一股股寻求生路的武装力量。 起初,捻军的活动更像传统的绿林好汉。他们“居则为民,出则为捻”,闲时散居村落,一旦行动便一呼百应。他们的目标很朴素——劫富济贫,解决吃饭问题。 出征前,他们会宰杀牲畜祭旗,并祷告:“天老爷,地奶奶,俺到北方做买卖,不管挣钱不挣钱,但愿人马回来全。”他们把攻打地主围寨叫做“做买卖”。 随着太平天国定都南京,捻军迎来了转机。1857年,张乐行率领主力南下,与太平天国将领李秀成、陈玉成在正阳关会师。 这是一次改变格局的会面,捻军开始蓄发,接受太平天国的封号,张乐行被封为“征北主将”,后又晋封“沃王”。不过这种联盟关系颇为微妙,捻军更多是“听封不听调”,保持着自己的独立性。 然而,联盟内部矛盾逐渐显现。太平天国自视正统,对这支来自北方的武装并不完全信任;而捻军将领也多不愿受制于人。 1858年初,捻军内部爆发了著名的“六安事变”,蓝旗首领刘永敬坚持返回皖北老家,被张乐行等人诱杀,导致蓝旗部众愤而北归,捻军由此分裂为南北两部。 正当捻军在内耗中挣扎时,清廷派出了最致命的对手——僧格林沁。这位科尔沁亲王率领着清朝最后的精锐蒙古马队,采用猛追猛打的战术,给捻军造成了巨大压力。 1863年3月,僧格林沁对捻军大本营雉河集发起总攻。捻军集结二十万之众列阵迎敌,最终仍遭惨败。张乐行仅率百余人突围,不久后被出卖遇害。 就在清廷以为捻军之乱即将平息之时,一支新的力量正在酝酿。1864年,天京陷落,太平天国覆灭。同年11月,两支劫后余生的队伍在鄂北枣阳会师:一支是捻军幸存将领张宗禹、任化邦率领的部队,另一支是太平天国遵王赖文光率领的五千残兵。 赖文光对这支联合部队进行了彻底整编。他推行“易步为骑”的战术,建立了一支强大的骑兵部队。这支新军既保留了捻军的血肉骨骼,又融入了太平天军的纪律和精神,成为一支更加团结、强大的“新捻军”。 新捻军的骑兵战术达到了出神入化的境界。他们的领袖任化邦被称为“项羽在世”,两人一骑、一人两骑、马上放枪等战术炉火纯青。 1865年5月,新捻军在山东曹州设伏,利用僧格林沁轻敌冒进的心理,全歼其麾下一万蒙古骑兵,僧格林沁本人也被斩杀。消息传到北京,清廷震惊,不得不重新启用曾国藩、李鸿章等汉族官员来应对危机。 曾国藩面对捻军骑兵的流动战术,一改以往“结硬寨,打呆仗”的策略,提出“重镇设防,画河圈地,坚壁清野”的战术。 他学习明史中“四正六隅,十面张网”的打法,利用华北水脉众多的特点,以河流为天然屏障,分割捻军活动区域,同时实行坚壁清野,切断捻军补给。 然而,曾国藩的围剿并未成功。1866年,捻军分裂为东西两部:东捻军由赖文光、任化邦率领,继续在中原作战;西捻军由张宗禹率领,西进陕甘联络回民起义军。这种分裂既是战略需要,也反映了捻军内部根深蒂固的分散性。 李鸿章接替曾国藩后,继续推行“河防”政策,并大规模修建“长墙”和“坞堡”。1868年1月,东捻军在扬州东北瓦窑铺覆灭。 8月16日,西捻军在山东茌平徒骇河畔陷入重围。据说张宗禹率十八骑拼死突围,最终不知所踪,徒骇河之战标志着捻军起义的最终失败。 捻军虽然失败,但其影响深远。他们彻底打垮了清朝依赖的蒙古骑兵,使汉人武装得以进入华北核心区域。 在捻军活动过的地区,如鲁南一带,后来还出现了幅军等起义力量,延续着反抗火种。这些起义虽被镇压,但斗争精神代代相传,为后来的社会变革埋下了伏笔。 从1851年到1868年,捻军纵横驰骋十八载,活动范围遍及安徽、河南、江苏、山东等八省。他们或许没有太平天国那样的政治理想,更多是出于生存本能的反抗,但正是这种原始的生命力,让他们在清朝统治最薄弱的环节撕开了一道口子,加速了传统秩序的瓦解。 如今,在山亭云谷山等地,仍保存着当年起义军的寨墙遗址。那些半截的瞭望台、石砌的寨门、地下的仓库和灶台,默默诉说着那段风雷激荡的岁月。旗杆槽依旧存在,仿佛在等待一面永不降下的旗帜。