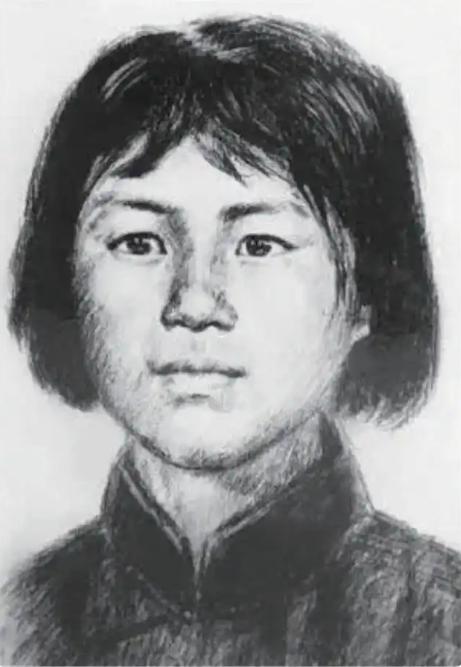

1941年,15岁的小英雄,被日寇折磨了3天3夜,牺牲58年后,她的事迹才被人知道。 胶东大地的烟墩坡上,苍松常年青翠,鲜有人知,七十多年前,一位15岁少女的鲜血洒在这里。 她叫张晶麟,一位被尘封了58年的抗日女英雄,直到1999年一封老党员的来信,这段比刘胡兰烈士早五年的悲壮事迹,才重新走进人们的视野。 1926年,张晶麟出生在山东荣成青安屯村,出生刚满两个月,父亲就因病离世。 1940年的春天,日伪军闯进青安屯村,烧房子抢东西,乡亲们哭天喊地的模样,张晶麟看在眼里,恨在心里。 她听说村里有党组织的联络站,还有妇救会专门搞抗日宣传,就直接找上门去,非要加入不可。 组织上见这姑娘年纪不大却性子坚韧,就批准了她的请求。 打这以后,村里的墙头上常能看见她写的抗日标语,大槐树下总有她给老人孩子讲抗日故事的身影。 次年来4月,村党支部书记觉得这姑娘是块好料,就推荐她去峨石乡当自卫团干事。 那时候的峨石乡到处是敌人的眼线,张晶麟却一点不怵,天不亮就出门,走村串疃地发动妇女。 婶子们被她劝动了,凑在一起给前线战士缝衣服做鞋子;她还组织起妇女识字班,教大家认“抗日”“救国”的字,闲下来就领着孩子们唱革命歌曲。 村里的抗日气氛被她搅得热烘烘的,谁都想不到,这个跑前跑后的姑娘,才刚满15岁。 日伪军后来盯上了虎础寺,想在这儿设个据点,把荣成中部的抗日根据地拦腰截断。 乡委接到县委指示,要赶紧组织群众拆了寺庙,绝不能让敌人的阴谋得逞,张晶麟立马找到乡委书记,拍着胸脯保证完成任务。 当天夜里,她就和几个同志分头行动,跑了沟陈家、山后等好几个村子,挨家挨户动员群众,回到临时驻地时,天已经快亮了。 9月18日那天,朝霞刚染红东边的天,张晶麟就带着群众往虎础寺赶,锨镢镐头抡起来,寺庙的墙很快就拆了一半。 没成想,汉奸早就把消息透给了俚岛据点的敌人,一阵枪声突然响起来,敌人嚎叫着“捉共产党”围了上来。 张晶麟心里咯噔一下,立马喊着让大家往山里躲,等乡亲们都跑远了,她才想起来自己还在寺里,刚要往外冲,就被敌人抓住了。 敌人把张晶麟押回俚岛据点,路过街头时,她昂首挺胸地走着,一点没露怯。 据点里,伪军小队长上来就劈头盖脸地问:“你是什么人?你们的人在哪里?有多少人?多少枪?” 张晶麟仰着头看屋顶,一句多余的话都不说,就三个字:“不知道!” 敌人急了,棍棒像雨点似的打在她身上,每一下都带出一道血痕,血从嘴角滴到地上,她还是咬着牙不吭声。 硬的不行,敌人又来软的,伪军中队长孙克文装出一副和善模样,说:“我好心好意来劝劝你,只要你说了出来,我就放了你,还可以认你作干女儿,有花不完的钱!” 张晶麟一下子就火了,骂他是:“无耻败类、汉奸卖国贼!我活着是中国人,死了是中国鬼,就算死了,也有更多人起来打他们这些害人虫!” 孙克文被骂得脸都青了,吼着让人往死里打,张晶麟被打得一次次昏过去,醒过来还是那句话:“不知道!” 区委和乡委的同志急着救她,可敌人看得太紧,好几次都没能成功。 9月21日早晨,敌人把浑身是伤的张晶麟押到俚岛东烟墩坡,她在草地上慢慢支起身子,看着山上的苍松和天上的云彩,嘴角竟然露出一丝笑。 那笑里有对敌人的不屑,有对革命的骄傲,还有对未来的期盼。 “打倒日本帝国主义!”“中国共产党万岁!”响亮的口号刚喊出来,刽子手的屠刀就落了下来。 这一年,张晶麟才15岁,算起来,她加入革命队伍还不到17个月。 张晶麟的事迹没能及时传开来,全因当时的胶东抗日根据地被敌人的据点割成一块一块,大家根本没机会知道这个少年英雄的故事。 直到1999年,河南日报社的老编辑王秉亭——这位从荣成走出去的老党员,给《威海日报》写了封信,信里详细讲了张晶麟的事,说她是“比刘胡兰还早五年牺牲的少年英烈,不该被遗忘。” 《威海日报》的记者们立刻组队去寻访,走了一个又一个村子,找了一位又一位老人,这段尘封五十八年的英雄事迹,才终于重见天日。 15岁的年纪,放在现在正是在校园里读书、和同学打闹的孩子,张晶麟却已经扛起了抗日救亡的责任。 她的事迹被雪藏半个多世纪,可总有像王秉亭这样的人记着她,记着那些为了家国牺牲的普通人。 英雄从不会真正被遗忘,就算隔了再久,总有人把他们的故事挖出来,讲给更多人听。 那些为了我们今天的安稳日子流血牺牲的人,每一个都该被刻在心里。 【评论区聊聊】你身边还有哪些不为人知的英雄故事?不妨讲来听听,让更多忠魂被铭记。 (信源:少年英雄 巾帼英烈——抗战女杰张晶麟——威海新闻网)