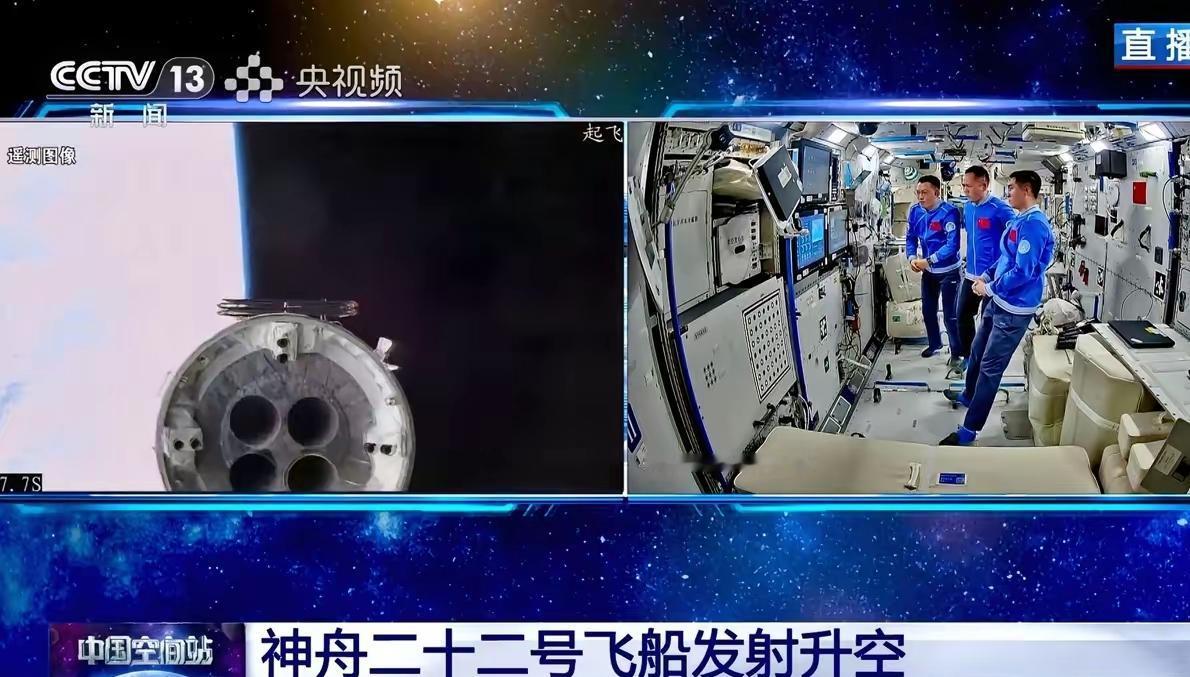

这次的神舟二十二号, 太让人意外了! 不仅没有航天员,而且还能在空间站 完成无人对接,北京时间2025年11月25日12时11分,在酒泉卫星发射中心点火发射,在15时50分,神舟二十二号飞船成功对接于空间站天和核心舱前向端口。 不是故意搞无人发射博眼球,是空间站突然缺了“应急救生艇”,再不补位,在轨航天员的安全就没了兜底,这才让原本明年4月才登场的神舟二十二号,提前扛下了应急补位的担子。事儿得从11月初说起,神舟二十号飞船自检时查出返回舱舷窗外层有细微裂纹,看着不影响当下运行,可载人返回容不得半点隐患,按规矩直接失去载人资格。原本要坐它回家的航天员,只能临时换乘刚到空间站的神舟二十一号落地,安全是保住了,可空间站上却空出了应急返回的空缺——这是中国载人航天二十多年没破过的底线,必须马上补一艘完好的飞船上去。决策下达只用了48小时,原本待命的神舟二十二号立刻转入应急发射流程,16天就完成了常规30天的测试准备,从发现险情到飞船上天,这份速度放眼全球航天圈都少见,背后全是科研团队连轴转的拼劲。 没人掌舵的飞船,在太空里精准找空间站对接,这难度可不是一般大。载人飞船还有航天员手动接管当“兜底保险”,无人状态下全靠飞船自身的导航控制系统硬扛,地面只能看着数据没法实时干预,任何一个程序漏洞、一点空间干扰,都可能让对接功亏一篑。更棘手的是,这次飞船装满了物资,600公斤的载荷把原本航天员的座位、生命保障空间全占了,重心偏移给姿态控制添了大麻烦——要知道飞船和空间站都以每秒7.8公里的速度高速飞,相当于每秒绕操场两圈,这种动态下对接误差得控制在0.5厘米内,妥妥的毫米级考验。为了稳住重心,工程师们想了个巧招,把物资裹上软包装,用航天员的束缚带捆在座椅上模拟人体配重,既省了额外固定装置的重量,又保证了飞行姿态稳定,光是调试这个配重模型,团队就熬了好几个通宵,盯着屏幕校准数据,手心攥出冷汗,直到发射前才敲定最终方案。 这艘“无乘组飞船”看着低调,实则是全能选手,既当“应急救生员”,又做“太空快递员”。舱里装的每样东西都精准踩中空间站需求:有航天员未来五个月要吃的冻干宫保鸡丁、压缩封装的卫生用品,体积比常规包装小40%,省出不少舱内空间;有机械臂关键零件、出舱专用装备,能把航天员舱外作业效率提30%,还特意带了高清探头和裂纹测量仪,给空间站做全面“体检”,顺带测试新一代抗空间碎片的防护材料;还有太空实验样本和实验柜升级组件,能支撑更多微重力环境下的前沿科研。物资都是模块化打包,贴了电子标签,空间站机械臂能自动识别装卸,效率比人工搬快两倍,这些细节里藏着的,全是对空间站常态化运营的精准适配,不是盲目带货,每一份物资都戳中了实际需求。 更让人佩服的是,这次任务还打破了神舟系列的功能边界,以前载人、货运各管一摊,这次神舟二十二号直接实现“无人上行载货+载人下行返回”,现在停靠在空间站,平时当应急待命船,明年4月还能接送神舟二十一号乘组回家,一船两用把性价比拉满。作为新批次首艘飞船,它藏了137项技术革新,核心芯片全是自主研发,运算能力是前代的3倍,故障切换只要0.3秒,关键系统可靠性高达0.99996,相当于十万次运行故障不超4次,彻底减少了对外部技术的依赖。要知道以前美国曾有航天员因飞船故障被困空间站近9个月,而我们靠“发一备一”的备份机制、快速应急响应能力,直接规避了这类风险,这次任务更是把这套体系实战检验了一遍,给后续深空探测、月球基地建设攒下了关键经验。 没有航天员的高光出镜,神舟二十二号的每一步突破都藏在细节里,从16天紧急备发,到毫米级无人对接,再到全能物资补给,背后是无数航天人熬红的眼睛、算到精准的参数,是中国航天对安全底线的坚守,更是从“能上天”到“稳运营”的跨越。它用无声的行动证明,航天实力从不是靠噱头撑着,而是每一次应急补位的靠谱、每一项技术突破的扎实,每一份对细节的极致追求。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。