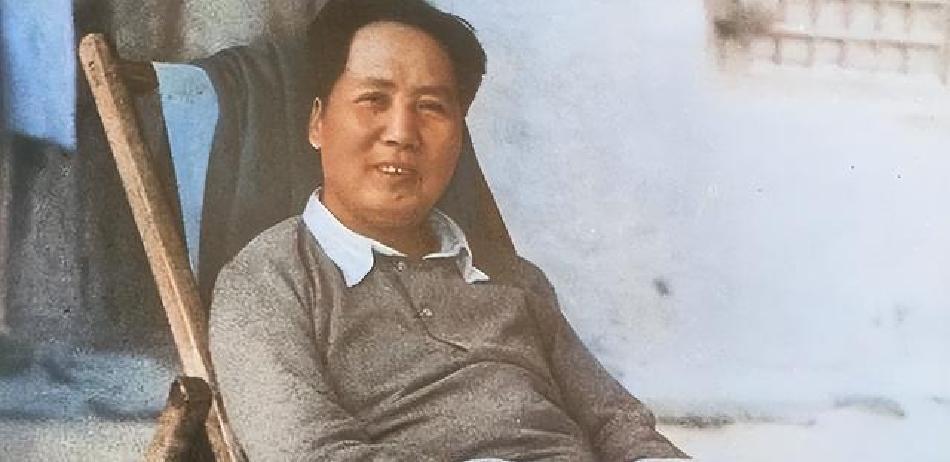

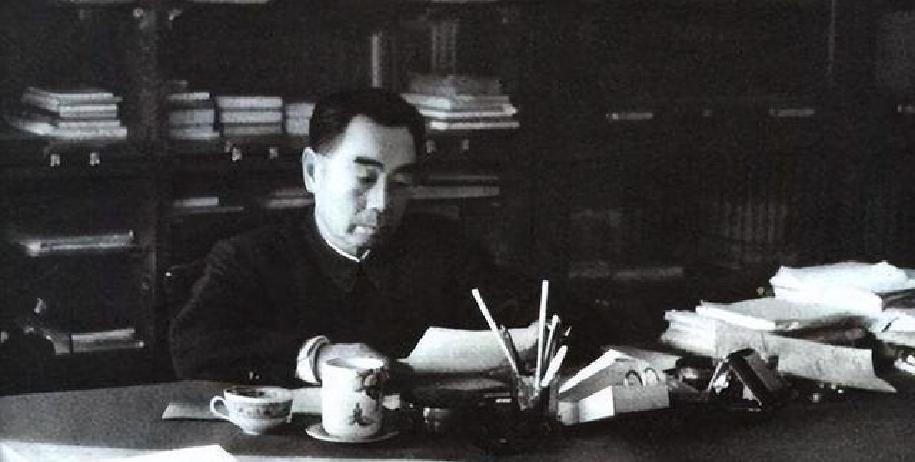

开年那会儿,北平刚解放不久,人们都还没缓过神来,毕竟这座城市刚刚经历翻天覆地的变化,原本的中南海也早就不是原来那个皇家园林的模样了。曾经的辉煌和讲究全都被战乱、废弃搞得七零八落,作为新中国未来的“脸面”,这块地方的状况着实让人皱眉头,一个残破肮脏、满地淤泥和破房子,根本拿不出手,连门口的树木都带着岁月的苦相。 中央领导们还在西柏坡办公,但大家都知道,接下来整个国家的大事,还得看北平怎么安排。周恩来他们一边计划推进新政府进城,一边心里很清楚:中南海不整治,未来的机关、办公连个正经地儿都没有,别提什么新气象。清理园林这事变得跟筹建新政府一样重要,一场彻底的整顿势在必行,不整不行,绝对拖不得。 说到动作,齐燕铭带着人马,还有解放军帮忙,清淤修缮全靠人力和简单工具,铲子、箩筐、电筒,基本上和民工没啥区别。现场那叫一个热闹,大家撸起袖子,跟干家务活一样仔细,甚至有些领导自己上阵,不少干部都没觉得委屈,不装官架子,务实精神就是这样被带出来的。其实这份干劲和习气,正是新政府要树立的样板,节俭不浪费,讲效率还得踏踏实实。 清淤工程挺有意思,别看表面是扫泥土、拔杂草,实际挖出来的东西还真不少。比如旧军械、残破文物甚至皇家的物品,全都深埋在淤泥底下,仿佛挖的不是泥而是历史,能看到时代的印记——谁的枪,谁的奏章,谁的残碗,每一样都是风云变幻的证据。这种“捡漏”的过程也让大家感受到了过去的败落,还有新生前的混乱,整个人心里挺复杂,毕竟旧时代的东西和新政权的希望就在这片土地上交错。 那段时间,政治氛围也特别紧张,新中国就像新房子刚打地基,什么事情都要小心翼翼。谁也不能保证以后会不会再有风浪,所以中央领导在选择办公地的时候思虑再三。一开始毛泽东更偏向清静点的香山,环境好,少受干扰,工作起来也舒服。可是在整个整理和实际考察后,周恩来的意见更实际:讲安全、讲效率,还是得落户中南海,毕竟这里更合适当作中央机关的总部,既能集中办公又方便管理,算是兼顾了好几个方面。 这次整修其实不仅仅是修房子、扫院子,更多是新政府通过实际行动做表率,带头从节俭和务实开始,打出新风气。和过去国民党统治的种种腐败、奢侈形成鲜明对比,这种一砖一瓦的整顿显然是要把过去的毛病慢慢改掉。大家都明白,新中国不是靠表面功夫,需要的是内里扎实、不怕脏不怕累的实干精神,这事儿在中南海就是活生生的例证。 整个过程既是一次大扫除,也是一次心灵上的疏通。中央干部都亲自参与,互帮互助,从园林变成机关,从旧址到新局,把过去的疮痍和废墟一点点修理成新的希望,就像国家要从混乱中走出来,必须先把家打理干净。其实大家心里也清楚,这种拼劲和尽头,将来还得延续到全国每个角落,不能只在中南海停下来。 整顿过后,北平的变化肉眼可见,中央机关在中南海落脚,标志着从革命到治理的转换。毕竟以前的斗争是战场,现在得坐下来管国家,讲控制、讲效率,讲面子更得讲里子。再说了,大家也知道,行政机关不是临时搭棚子必须有系统、有规矩,所以中南海最后被定为总部,是一种现实选择,也是新中国开局的关键一步。 这一切,其实都是大时代背景下的产物。国家刚刚开始重新规划,政治和经济文化全在剧烈变革。一座中南海,就能看出整个新中国从无序到有序的艰难转型。旧物和新政权碰撞,新希望和旧记忆交织,这里见证了最初的坚持,也埋藏着无数奋斗的痕迹,有些东西,只有经历才能懂。 讲究节俭和效率的工作作风,从这场园林清理就立下规矩。其实大家明白,也只有这样,国家的根本才稳得住。那时候谁都没信心夸夸其谈,务实才是硬道理,能把一个百废待兴的园林收拾利落,国家治理的劲头也都能看得见。这种蜕变,不光是中南海自己的变化,更是新中国每个细节都在悄悄发生的转型。 现在再回头那时的中南海清淤工程不仅是物理上的修缮,也是一次精神上的重塑。新政府在残破中寻找希望,在历史的废墟上打下治国理政的新基础。一群人带头干,实事求是、勤俭节约的风气慢慢扎根,给了国家一个坚实的开端。这种气质,直到今天也还在影响着后来的中国。