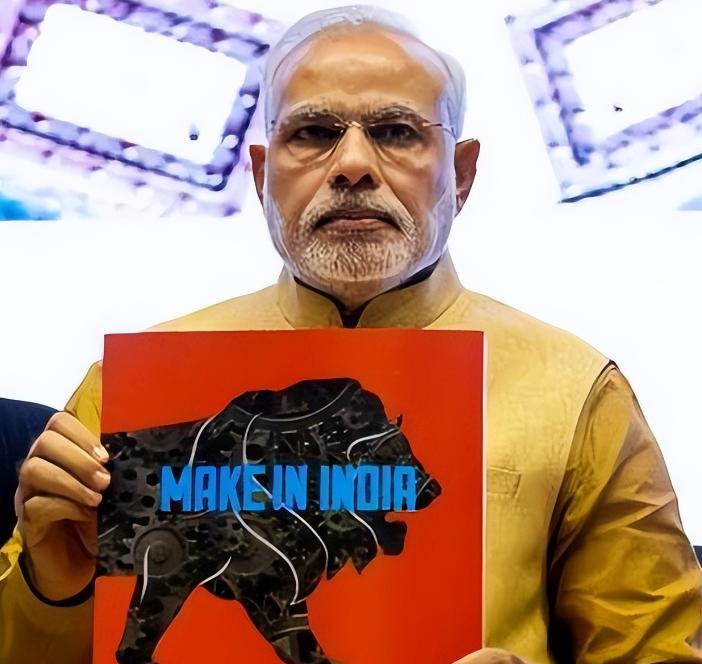

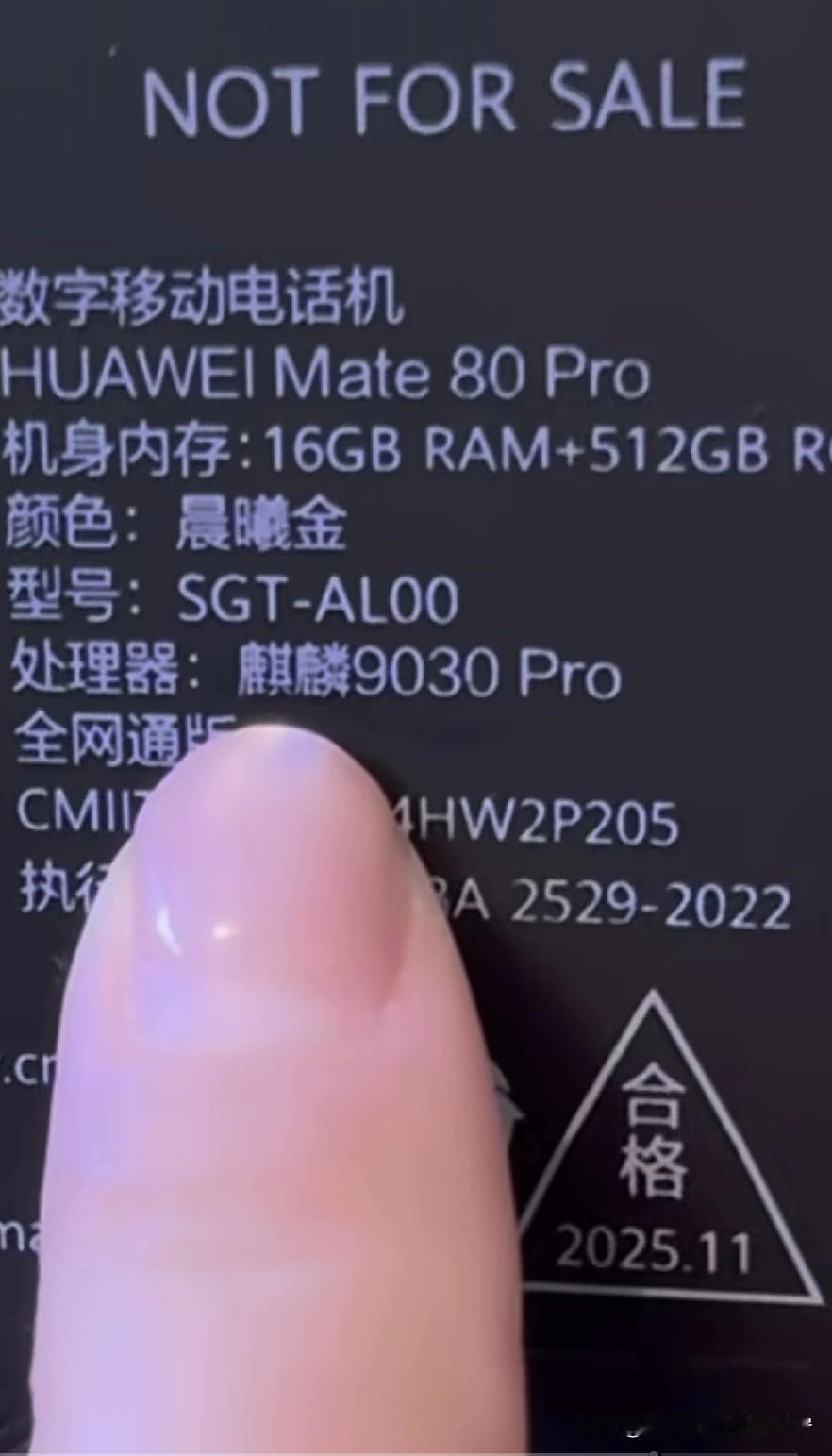

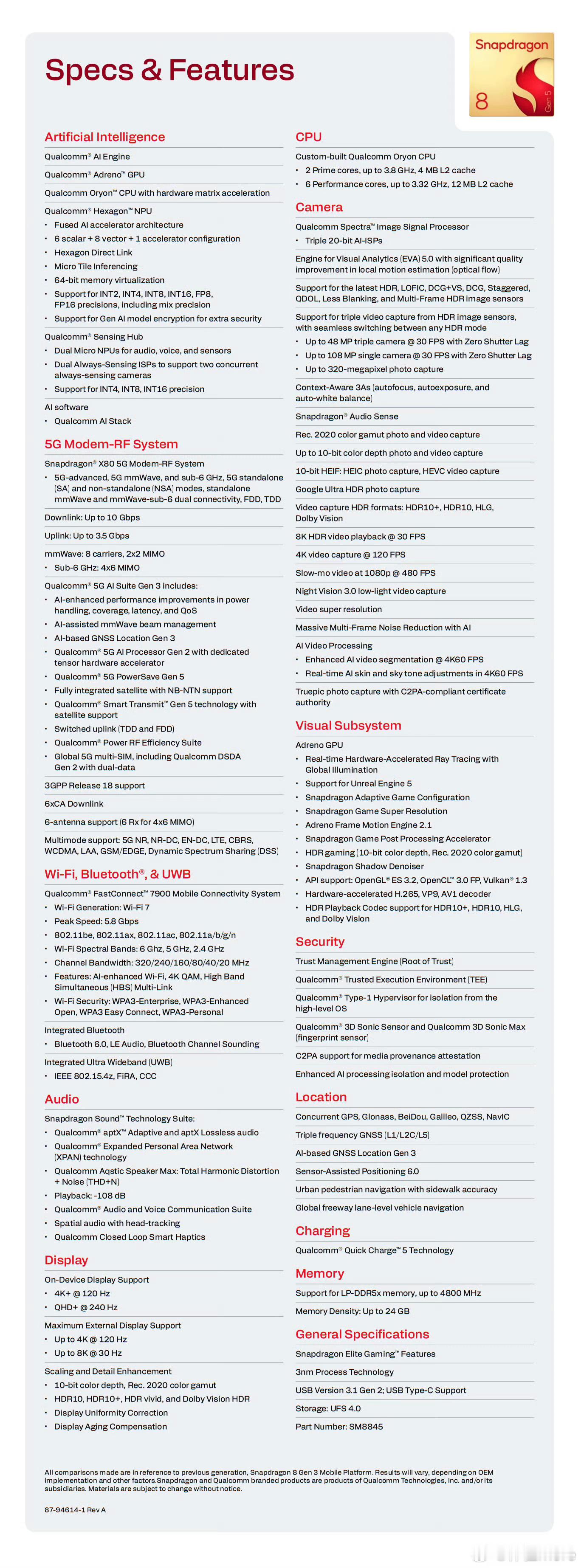

中国手机全面撤离! 莫迪慌了,外媒:更可怕的才刚刚开始。 大家有没有发现,曾经挤破头想去印度淘金的中国手机品牌,现在都在悄悄转移阵地? 小米减产、vivo迁厂、OPPO收缩团队,不是彻底退出,而是把重心挪到了东南亚。 在2014年莫迪喊出"印度制造"时,13亿人口中65%低于35岁,智能手机渗透率不到20%,劳动力成本仅为中国的三分之一。 小米带着"国民手机"策略入场,用红米Note系列把千元机价格压到印度工薪阶层月薪的1/5;vivo在钦奈建厂时,当地官员亲自站台剪彩,承诺"十年免税+土地补贴"。 到2020年,印度手机产量从6000万部飙升至2.5亿部,中国品牌主导的供应链甚至让苹果眼红——库克2017年首次访印就直言:"这里会成为下一个中国。" 而印度海关开始以"税务核查"为由扣押小米7亿美元货物,当vivo高管因"外汇违规"被拘留14天,当OPPO突然收到1.3亿美元的关税补缴单,中国企业终于看懂了游戏规则。 所谓的"印度制造",本质是用市场换技术的阳谋,而当外资完成基础设施铺路、培养出本土供应链后,等待的是随时收紧的监管大网。 数据最直白:2020年修改《外汇管理法》后,印度对外企罚款累计23亿美元,仅小米一家就被冻结555亿卢比,相当于其印度年利润的60%。 印度宣称手机本地组装率99%,但拆开任何一部"印度制造"的手机,屏幕来自中国京东方,芯片依赖高通进口,摄像头模组80%产自东莞。 诺伊达的工厂里,中国工程师手把手培训的印度工人,只能完成外壳组装这类低技术环节。 当vivo试图将印尼工厂的自动化产线复制到印度时,却因当地电力供应不稳定、工人技能不足,导致良品率下降15%。这种"组装代工"的本质,让中国企业在印度每卖一部手机,利润比东南亚低22%。 对比之下,东南亚的吸引力一目了然。vivo在印尼的工厂,享受前五年所得税减半,进口设备免增值税,当地政府甚至协调电网为厂区专线供电。 更关键的是供应链协同:越南的三星屏厂、泰国的硬盘基地、马来西亚的芯片封测,形成了48小时可达的产业圈。 当小米把部分产线迁到河内,发现同样的5G机型,越南工厂的物料周转周期比印度快18天,关税还因RCEP协定降低5%。 这种效率优势,让vivo在印尼的市场份额从2020年的18%飙升至2025年的52%,单厂年产值是印度的1.7倍。 莫迪政府2023年推出230亿美元的PLI 2.0补贴,却把75%的额度留给三星和苹果,中国品牌申请通过率不到25%。 这种"扶亲踩疏"的政策,反而加速了外资撤离,2024年印度FDI净流入暴跌96.5%,而越南同期吸引外资382亿美元,印尼553亿美元。 更讽刺的是,印度本土品牌Lava试图填补空白,但其研发投入仅为中国厂商的1/10,新品迭代周期长达20个月,连基本的防水功能都做不好,最终只能靠政府强制采购维持3%的市场份额。 与此同时,小米在越南引入自动化产线,单班产能提升40%,同时将印度工厂转为"外包模式",仅保留核心品控团队。 vivo把印尼工厂升级为区域研发中心,针对东南亚高温高湿环境开发防水机型,96%的员工本地化率让产品更懂市场。 OPPO则在泰国建立双物流枢纽,将欧洲订单的交货周期缩短3天。这些调整背后,是中国企业对"制造属地化"的深刻理解——不是被迫迎合政策,而是主动选择与产业链共生长的土壤。 如今走在雅加达的商场,vivo的旗舰店贴着印尼语的"雨季防水"标语,小米的体验店里陈列着专为东盟设计的多语言系统。 而在德里的诺伊达工业区,曾经热火朝天的中国工厂只剩下50%的产能,门口的保安记得,去年有批运往欧洲的手机因印度海关查验延误12天,最终不得不改走越南港口发货。 这种对比,或许就是市场给出的最直白答案:当营商环境变成"罚款游戏",当产业链沦为数字泡沫,资本自然会流向能让技术落地、让利润生长的地方。