1862年,51名日本人登上了一艘叫做千岁丸的船,从长崎出发前往上海。这是闭关锁国的日本幕府两百年来第一次派人访问中国。

不过,幕府也是被形势所逼迫,才不得不安排了这次访问。

九年前的1853年,发生了改变日本历史的“黑船来航”事件。这一年,美国人佩里率领四艘军舰驶入江户湾,将美国总统的国书递交给幕府,并要求签订通商条约。此时日本最大的船排水量也不过150吨,而美国一艘军舰的排水量就有1692吨,上面安装有十几门舰炮。外星科技一般的黑色军舰让日本官员十分惊恐。他们既不敢拒绝美国人,也不敢同意签订条约。于是日本官员借口幕府将军病重,试图把这件事拖延下去。

佩里不想浪费时间等下去,告诉日本人,自己一年以后会再回到日本,届时必须给他一个答复。

第二年2月,佩里带着他的舰队如约回到了日本。幕府被迫与美国人签订了《神奈川条约》,同意开放港口与美国进行贸易。

经历了两百年的闭关锁国,此时的日本政府对于外部世界的认知可以说接近于零。跟美国人签订条约、开放通商后究竟会发生什么事情,日本政府高层也完全不清楚。他们听说清国在十几年前就已经跟西方国家签订了通商条约,于是决定安排一个官方代表团前往中国,学习如何与西方人进行通商。

正是在这种背景下,日本幕府从英国人手里买下了一艘帆船,改名为千岁丸号,并于1862年向上海派去了代表团。

对于这个时候的日本人来说,中国在他们心中的形象仍然是带着光环的。中国在东亚地区中一直都是文明引领者的角色。日本人的文字、建筑、音乐、绘画很多都是从中国传入的。

在断绝与中国往来两百年后,日本代表团的成员们怀着好奇的心情在1862年6月3日抵达了上海。他们在日记里详细地记录了在上海的所见所闻,并写下了自己的感想和看法。今天就让我们来一起看看,当时的日本人在上海都看到了些什么。

当千岁丸驶入上海黄浦江时,这里的繁华让日本人大为震撼。日本人记录道,这里的江面上有“外国船只百余艘,唐船数千,其数不详”,“桅杆林立,如万顷之麻”。岸上西方人修建的商馆也给日本人留下了很深的印象:“各国商馆白色墙壁高有千尺,好似城阁楼,其浩大庄严难以用语言描述。”

在观察上海城的时候,日本人发现了一件奇怪的事情。此时的上海城共有七个城门,但负责守门的却都是英法两国士兵。日本人问当地清人,为何贵国的城池由西人把守?对于这个问题,清人或顾左右而言他,或避而不答。

后来终于有人遮遮掩掩地说了实话:“前年长毛贼曾窜犯上海,官府无力驱赶,不得已借用英法之兵进行守卫。”这里的长毛贼指的是太平天国军队。太平天国反对清廷,不剃发也不扎辫子,披头散发,因此被清廷称之为长毛贼。

日本人听说长毛贼已经攻占了南京,清军正在与之苦战。由于清军无力守卫上海,所以由英法两国负责上海的安全。为了防止贼人混入,天黑之后英法士兵就会关闭城门,禁止任何人出入。

1860年代的上海城墙地图

进城之后的日本人立刻引来了清人的围观,无论走到哪里都有一大群人跟随其后,有时可达上百人之众。这大概是因为中日之间已经两百年没有过往来,大家都没有见过日本人。清人觉得日本人的发型很怪异,不少人都在指着日本人的头捧腹大笑。而在日本人眼中,清人脑袋后面长长的辫子也很滑稽,也在偷偷嘲笑清人的发型。一时间,也说不清楚究竟哪一边的发型更为可笑。

在城里待了一天后,几乎所有的日本人都在日记里提到了一件事:上海的街巷中粪便随处可见,臭气熏天。无论是住在船上的人,还是住在岸上的人,大家都把粪便直接倒入黄浦江中,导致江水浑浊不堪。由于时逢战乱,江面上有时还会飘着尸体。

由于上海水井数量很少,所以大部分人都是从黄浦江中取水来喝。打上来的水需要先在桶中长时间静置后,再取上面的部分饮用。日本人记录道,在连续饮用几天这样的江水后,有一半人都病倒了。有几名日本人后来病死在了上海。

由于此次的日本代表团是幕府官方派出,所以他们在荷兰使馆的引荐下,拜访了当时上海的道台吴煦。这位大清三品官员在自己的官府中接待了日本代表团,并招待他们在府上用餐。日本人对吴煦的评价颇高,认为他很有修养,举止得体。在吴煦府上所用的餐食也很美味可口。但是,日本人认为吴煦手下的随从十分粗鄙无礼。因为这些人总是自说自话地走到日本人身边,擅自拉起日本人的衣服仔细观看,并大声评价。在用餐结束后,日本人注意到一个小细节:三名佣人在收拾桌上的碗筷时,把没吃完的食物偷偷藏在衣服里带走。日本人据此判断,即使是道台府上的佣人,其生活也是十分贫困的。

在接下来一个多月的时间里,日本人走访上海的各大商铺,记录下货物的种类和价格,寻找贸易的机会。在此过程中,他们对清国这个开埠二十年的港口城市进行了更加细微的观察。

没有翻译在场时,日本人与清人是无法用口语沟通的。但日本人发现,只要把想表达的内容用汉字写下来,双方就可以顺畅无阻地交流了。无论走到哪里,日本人都可以用这种笔谈的方式与清人对话,这让他们获得了很多有用的信息。

在上海停留期间,日本人看到了许多难民,或露宿于街边,或栖身于船上。询问之后,得知大多是苏州难民为躲避长毛贼而逃至上海。一来是因为上海有英法军队守卫,比较安全。二是因为上海交通便利,只要有钱就可以买到米。如果逃至交通不便之地,即便手握黄金,也无米可买。也正是因为这样的缘故,上海的米价在短时间内暴涨了几倍。

日本人看到每天都有载着难民的小船逃至黄浦江,以至于“江面上几乎没有缝隙”。

日本人问船上的难民,每天所吃的米盐都是在上海购买吗?

难民回答,是的。

日本人问,那钱花光了怎么办?

难民说他们也不知道怎么办。

日本人继续问,那官府不管吗?

难民说,官府也没有办法。

日本人还注意到基督教在清国的快速普及。他们在日记中记录道:“西洋人为使愚民入教,先与金银,故穷民等不论宗法之善恶,有助于糊口即尊。又闻洋人于上海营造医院,药剂等为奉上帝之命授予。洋人素精医术,清国之庸医望尘莫及。愚民等生命得救,欣喜之余,便自动尊崇上帝。”

日本人最后评论道,日本政府一定要万分小心,不要让西洋人用这种伎俩把基督教传入日本。

在上海期间,日本人还亲眼目睹了清人吸食鸦片的情景。进入上海时,日本人雇了一名会讲英语的清人作为领航员。此人做着领航员这样一份高薪的工作,却衣衫不整,一贫如洗。询问之下,此人把所有的收入都用在了吸食鸦片上。这名领航员在日本人面前烟瘾上来时,便直接躺下开始吸食,不一会便“眸神荡漾,如入眠之状”。任凭日本人喊叫恐吓,也充耳不闻。日本人评论说,之前听说清国士兵就算打仗打到一半,烟瘾上来了也得先吸几口,看来此言不假。

在上海逗留期间,让日本人最为震撼的可能就是西洋人和清国人在地位上的差异了。在上海有钱有势的都是洋人,清国人则是为洋人工作的。清人在马路上遇到洋人时,都要纷纷避让。就算是清国的官员,在面对英法普通士兵时也只能忍气吞声。日本人同样尊崇孔子,所以特意找到了上海的孔庙前去参观,但却发现这里已经被英国人改成了练兵场,孔子圣象被移走,清人不得入内。上海港虽繁华,但关税均由英法等国收取,和清政府没有任何关系。

日本人在日记感慨道,内有贼匪煽乱,外有洋夷猖獗,清国之衰弱竟至如此,令人哀叹。

从日记的内容来看,这些日本人绝不是对中国文化一无所知之人。相反,他们对于中国历史上的人物相当熟悉。比如一名日本人在与一名屠夫对话后记录道,不可以随便小瞧屠夫,像樊哙这样的英雄也是屠夫出身。在上海品尝过荔枝后,日本人记录道这就是传说中杨贵妃喜欢吃的水果。然而,这片诞生过无数英雄人物的土地今日却沦为西洋人的游乐场,这让日本人唏嘘不已。

在日本代表团中,有一位叫做高杉晋作的23岁年轻武士。清国人在西洋人面前毫无尊严的卑微姿态带给他极大的震撼。高杉在日记中总结道,清国之所以衰败之如此境地,是因为他们不懂得制造凌驾万里波涛的军舰,也不懂得制造御敌于数十里之外的大炮。中国志士所著的《海国图志》已经绝版,清政府只提倡固陋偏颇之说,因循守旧,苟且偷惰,空度岁月。

高杉晋作一面感叹清国的衰败,一面发誓绝对不要让日本变成第二个清国。

在回到日本之后,高杉很快成了破约攘夷运动的支持者,要求幕府废除日本与洋人签订的不平等条约,以平等的地位重新进行谈判。他创立了名为奇兵队的武装力量,无论武士还是农民,只要是有志者均可加入,来者不拒,去者不追。

1863年,高杉所属的长州藩决定驱赶外国商人,对美国和法国商船进行了炮击。次年,英法美荷四国组织了17支军舰前来报复,对位于长州下关的炮台群进行了猛烈的轰击,在短短四天时间里就摧毁了所有的炮台。这时的日本在欧美联军面前,就像清政府一样弱小和无助。

长州藩抵挡不住,只得投降议和,派高杉晋作前去与洋人和谈。

后来成为日本首相的伊藤博文是高杉晋作的学弟,也参加了这次谈判。据伊藤博文回忆,英国人在和谈中要求租借彦岛。也许是因为上海的所见所闻给高杉晋作带来的震动过大,他只同意赔款,坚决不同意割地。最后谈判的结果是洋人放弃了租借彦岛的要求,但要求支付300万美元的赔款,以及拆除下关炮台。

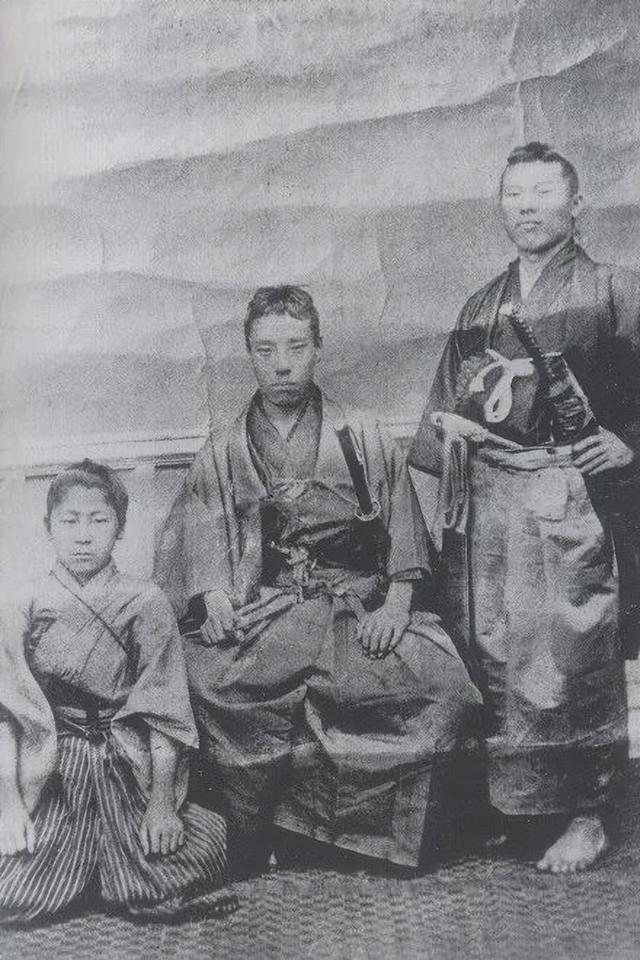

照片中间的人是高杉晋作,右边是伊藤博文

这件事让高杉认识到,如果没有足够强的武力作为后盾,攘夷的口号喊得再响也是没有任何意义的。日本想要与西方列强平起平坐,必须首先拥有一支和西方诸国一样强大的现代军队。而腐朽软弱的德川幕府是没有能力带领日本跻身于世界强国的。于是高杉积极主张长州藩尽快购置西式武器,用西方人的方式训练士兵。

在这个时候,幕府高层认为长州藩是一个不听话的刺头。为了维护幕府在日本的权威,他们决定对长州藩进行征讨。打不过洋人,难道还收拾不了你一个小小的藩国吗?

在如何应对幕府这个问题上,长州藩内部分裂成了主张向幕府求和的俗论派以及主张倒幕的正义派。在这个关键时刻,高杉晋作留下遗书,带着包括伊藤博文在内的84人敢死队发动军事政变,最终肃清了求和派,使得倒幕派控制了长州政权。

1866年,幕府发动了第二次征讨长州战争(第一次征长战争只是摆好了架势,没有真打)。在这次战争中,高杉率领长州的新式军队投入战斗,以4000人的兵力击溃了幕府十万大军。此战过后,德川幕府在日本再也没有任何威信可言。

第二年,江户幕府第15代将军德川庆喜主动将政权交还给天皇,结束了江户幕府对日本264年的统治,史称“大政奉还”。这一年刚刚继位的明治天皇带领着日本开启了明治维新的时代,在短短三十几年后就跻身成为世界列强之一。

不过,高杉晋作本人并没有机会目睹这一切。在大政奉还六个月前,27岁的高杉晋作由于肺结核而病逝,结束了自己短暂而又波澜壮阔的一生。

前文提到过,1864年英美荷法四国联军在炮轰下关后,向日本索取了300万美元的赔款。这被当时的日本人视为奇耻大辱,因为当时日本人委托荷兰制造的最先进的军舰“开阳丸”的造价也不过40万美元。下关战败后,日本等于要拿出相当于七艘军舰造价的赔款付给西方人。

然而,就在短短三十年后,日本在甲午战争中击败大清,向清政府索要了两亿两白银的赔款。如果按照北洋水师旗舰定远舰的造价计算的话,两亿两白银的赔款可以购买:

142艘定远舰。

巧合的是,甲午战争后清政府与日本签订条约的地方也是下关,正是三十年前英法荷美四国联军对日本进行炮轰的地方。在下关与李鸿章进行谈判的也正是参加了三十年前与西洋四国谈判的日本首相伊藤博文。这份在中文中被称作《马关条约》的不平等条约,在日语中的名称是《下关条约》。

中国与日本同为儒家文化圈中的东方国家、同样被西洋坚船利炮强行叩开国门、同样有一批热血志士为国家富强而奔走,但最终的结果却如此大相径庭,实在是令人感慨。