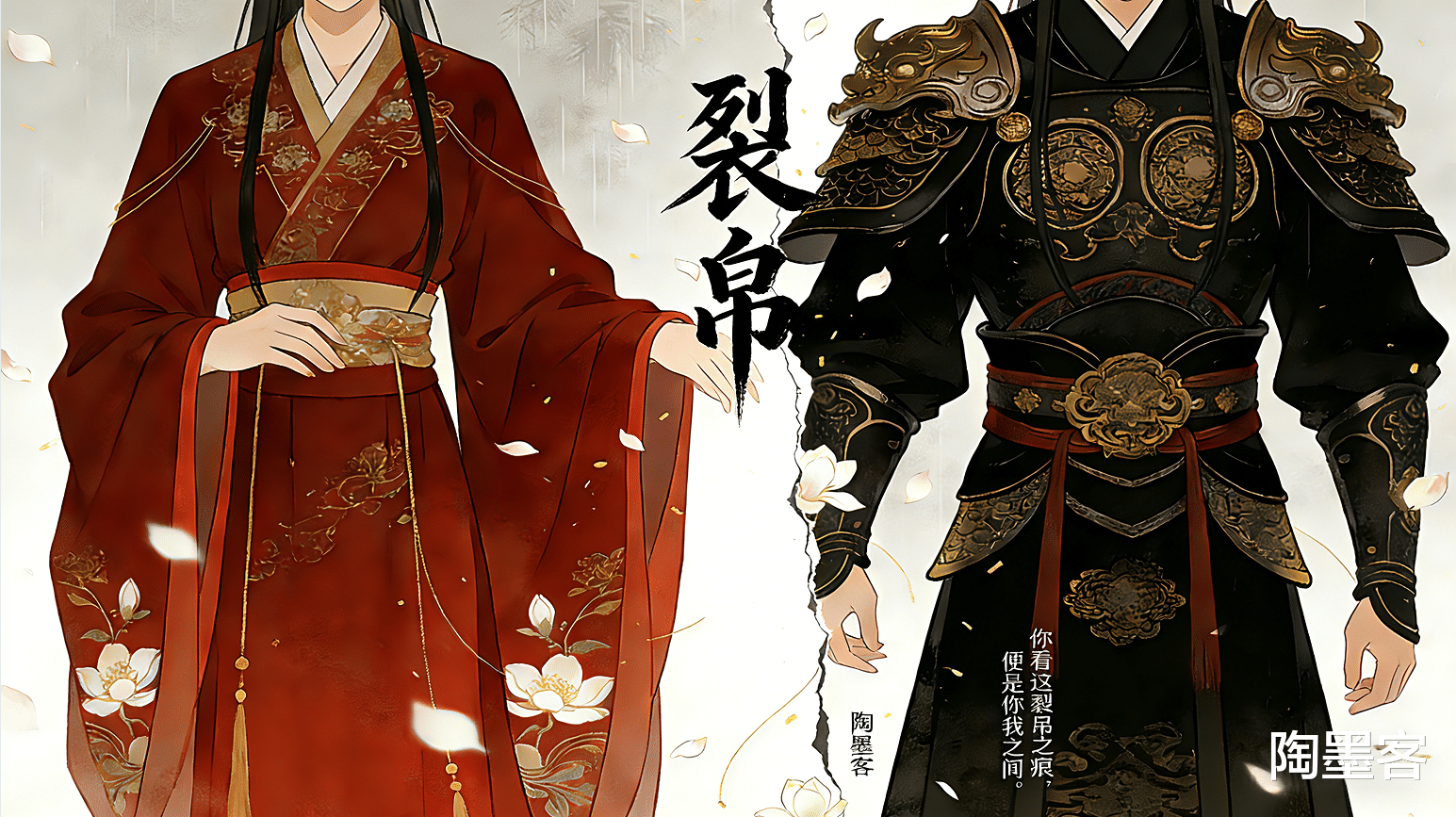

裂帛

腊月的建康城,寒气已深入骨髓。

距离盱眙血战,已过去三个月。城外的积雪还未化尽,秦淮河结了薄冰,在灰白的天空下泛着冷冷的光。年关将近,街上却比往年冷清许多——淮南战事虽胜,但朝廷封赏迟迟未下,北府军伤亡惨重的消息传开,建康城弥漫着一种压抑的沉默。

谢铮的伤,是在腊八那日才彻底脱离危险的。

军医说他命大——左肋的箭伤离心脉只差半寸,后背那一刀再深些就会伤及脊椎,腿上的贯穿伤若感染,这条腿就保不住了。可他就这么硬生生扛过来了,在昏迷二十余日后睁开了眼睛。

醒来时是在北府军大营的伤兵营里。帐中弥漫着浓重的药味和血腥味,几个重伤的士兵躺在相邻的铺位上,有的在昏睡,有的在呻吟。帐外传来操练的号子声,整齐划一,充满生命力。

赵敢守在他床边,见他睁眼,眼圈瞬间红了。

“将军……”声音哽咽得说不下去。

谢铮想开口,喉咙却干得像要裂开。赵敢赶紧端来温水,小心扶他起来,一点点喂下去。

“多久了?”他哑声问。

“二十三天。”赵敢擦擦眼角,“将军,您可算醒了。谢玄将军每天都要来问三次,太医署的医官都换了两拨……”

谢铮点点头,没说话。

他想起盱眙城头,想起那场惨烈的厮杀,想起拓跋烈举起的弯刀,想起最后时刻传来的号角声。

“战事……”他问。

“赢了。”赵敢脸上终于有了点笑意,“谢玄将军麾下的援军赶到,慕容垂大败,退守睢阳。淮南……守住了。”

守住了。

三个字,轻飘飘的,却压着上万条人命。

“伤亡……”谢铮闭上眼。

赵敢沉默片刻,低声道:“咱们带去的兄弟,活下来的……不到一千。盱眙原来的守军,只剩三百余。”

又是一场惨胜。

用命堆出来的胜利。

“王十三呢?”谢铮忽然问。

赵敢眼圈又红了:“那小子……守西门时,身中十七箭,没退一步。最后是抱着胡人的百夫长一起跳下城墙的。找到他尸体时,手里还攥着半截旗杆。”

谢铮没再问。

帐内陷入长久的沉默。

只有帐外操练的号子声,一声声,像某种沉重的呼吸。

良久,谢铮才重新开口:“朝廷……有什么说法?”

赵敢的脸色黯淡下来。

“封赏的事,一直没定。”他压低声音,“郑家虽然倒了——郑垣被革职查办,郑浑闭门思过,三司会审还没结束——但朝中反对将军的声音……还是很多。”

意料之中。

谢铮扯了扯嘴角,那不像笑,倒像某种自嘲。

“谢玄将军怎么说?”

“谢将军让您好好养伤,别多想。”赵敢顿了顿,“不过……昨日宫里传来消息,陛下可能要召见您。就在这几日。”

召见。

是福是祸,尚未可知。

谢铮点点头,重新躺下,闭上眼。

赵敢不敢再打扰,悄悄退了出去。

帐内只剩下谢铮一个人,和满室药味。

他想起那枚铜印,想起那块染血的布帛,想起自己留下的那句话:“若有不测,此物可证清白。”

现在,他还活着。

清白呢?

******

郑府东院,腊月十五。

王令徽坐在暖阁里,手中拿着一卷账册,却许久没有翻动一页。炭盆里的银骨炭烧得正旺,暖意融融,却驱不散她眉宇间那层淡淡的疲惫。

三个月了。

自那日在正厅当众驳倒郑垣,已经过去三个月。这三个月,郑府表面风平浪静,底下却暗流从未停歇。

郑垣被软禁在城西别庄——名义上是“静思己过”,实则是郑浑和郑夫人联手压制,防止他再惹祸端。郑家与殷家的联姻自然告吹,殷三娘另嫁他人,据说婚期就在开春。

而她在郑家的地位,微妙地稳固了。

仆役们对她毕恭毕敬,管事们不敢再阳奉阴违,连最难缠的二房三房,如今见了她也客客气气——不是真心敬重,是畏惧。畏惧她背后的王家,畏惧谢玄那日的撑腰,也畏惧……她那日展现出的、与年龄不符的冷静与锋利。

可只有她知道,这“稳固”如履薄冰。

“夫人,”春杏轻手轻脚地进来,手里捧着一个锦盒,“门房刚送来的,说是……北边来的。”

王令徽的心猛地一跳。

她接过锦盒。很轻,木质的盒身泛着陈旧的光泽,没有锁,只用一根粗糙的麻绳系着。她解开绳子,打开盒盖。

里面没有信,没有字条。

只有一件折叠整齐的、洗得发白的军服。军服心口的位置,有一道明显的修补痕迹——针脚粗糙,但缝得很密,显然是战场上匆忙缝补的。旁边,放着那枚小小的铜印。

她认得这件军服。

是谢铮的。

两年前乱军之夜,他穿着这件军服救了她。后来在瓦官寺后山,他也穿过。再后来……就换了御赐的锦袍。

她拿起军服,展开。

衣服很旧了,袖口磨出了毛边,肩部有洗不掉的淡黄色汗渍。但很干净,有阳光和皂角混合的味道。心口那道修补的痕迹,针脚歪歪扭扭,像出自一个不擅女红的人之手。

她摩挲着那道痕迹,指尖微微发颤。

然后,她将军服重新叠好,放回锦盒。铜印也放回去,盖上盒盖。

“谁送来的?”她问,声音平静。

“是个老兵,说是谢侯爷旧部,奉命来送东西。”春杏低声道,“他说……侯爷让带句话:‘物归原主,从此两清。’”

物归原主。

从此两清。

八个字,像八根针,扎进王令徽心里。

她闭上眼,深吸一口气。

再睁开时,眼中已恢复平静。

“知道了。”她将锦盒推到一边,“收起来吧。”

“夫人……”春杏犹豫,“这衣服……”

“洗干净,收进箱底。”王令徽重新拿起账册,“和那件旧披风放一起。”

春杏应下,捧着锦盒退下。

暖阁里只剩下王令徽一个人。

炭火噼啪作响,窗外又开始飘雪,细碎的雪粒打在窗纸上,沙沙的,像无数细小的虫子在啃噬着什么。

她放下账册,走到窗边。

庭院里的那株老梅开了,粉白的花朵在雪中显得格外清冷。她想起去年此时,她还在王家别院,每日临摹字帖,偶尔与母亲品茶说话。那时觉得日子漫长无聊,现在想来,却是再也回不去的奢侈。

“夫人。”门外传来郑夫人的声音。

王令徽转身,行礼:“母亲。”

郑夫人走进来,身后跟着两个捧着托盘的侍女。托盘上盖着红绸,看不出是什么。

“坐。”郑夫人在主位坐下,示意王令徽也坐。

侍女放下托盘,退了出去。

郑夫人掀开红绸。

第一个托盘里,是一套赤金点翠头面,做工精致,华美夺目。第二个托盘里,是几匹上好的蜀锦,颜色鲜亮,流光溢彩。

“年关将近,各房都要添置新衣头面。”郑夫人语气温和,“这些是给你准备的。若不喜欢,我再让人换。”

王令徽垂眸:“谢母亲。”

“令徽,”郑夫人看着她,忽然叹了口气,“这三个月,委屈你了。”

王令徽摇头:“儿媳不委屈。”

“不委屈是假的。”郑夫人苦笑,“郑垣那孽障做出那种事,我这个做母亲的,脸上也无光。好在……你应付过去了。”

她顿了顿,声音低了些:“今日我来,除了送这些年礼,还有件事……想与你商量。”

“母亲请讲。”

郑夫人从袖中取出一份文书,推到她面前。

是一份田契。

“城西有处庄子,三百亩良田,连带一座三进的宅院。”郑夫人缓缓道,“我想……转到你名下。”

王令徽怔住。

三百亩良田,在寸土寸金的建康城外,价值不下万贯。郑夫人突然如此厚赠,必有深意。

“母亲,这太贵重了,儿媳不能收。”

“收下吧。”郑夫人看着她,眼神复杂,“这不是赏赐,是……补偿,也是保障。”

保障。

王令徽明白了。

郑夫人这是在为她留后路——若将来郑家再有变故,若郑垣卷土重来,至少她还有这处庄子,可以安身立命。

“母亲为何……”她声音有些涩。

“我说过,我不想再看一场悲剧。”郑夫人站起身,走到窗边,看着庭院里的落雪,“你母亲当年……若有这样一处庄子,或许就不会死。”

她转过身,看着王令徽:

“令徽,你很聪明,比你母亲更聪明。但聪明人往往活得最累,因为你什么都看得清,什么都放不下。这处庄子,算是我这个做婆婆的,最后能为你做的一点事。收下它,好好活着。至于郑家……能待就待,不能待,也有条退路。”

话说得推心置腹,却也透着无奈。

王令徽看着那份田契,良久,终于点头:

“儿媳……谢母亲。”

郑夫人松了口气,脸上露出些许疲惫的笑意。

“还有件事,”她重新坐下,“开春后,郑家要重修祠堂,续写族谱。你是宗妇,这事……得你牵头。”

重修祠堂,续写族谱。

这是宗妇最重要的职责之一,也是郑夫人在用这种方式,正式确认她在郑家的地位。

王令徽行礼:“儿媳定当尽心。”

“好。”郑夫人点头,“你办事,我放心。”

她又坐了片刻,说了些家常话,便起身离开了。

王令徽送她到院门口,看着她消失在回廊尽头。

雪还在下,落在肩头,冰凉。

她转身回到暖阁,看着那份田契,看了很久。

然后,她走到书案前,提笔,在田契背面,写下一行小字:

“腊月十五,郑夫人赠。若他日有变,此物可换自由。”

写罢,她将田契折好,收进妆奁最底层的暗格。

与那枚玉佩、那支木簪,放在一起。