公元264年元月,魏军营帐中灯火随风时明时灭,手握十数万大军的伐蜀主帅钟会忧心忡忡,其正面临着人生中最重要的一次抉择,往前一步或许是万劫不复,退后一步又只能跌落万丈深渊,面对蜀中老将姜维的建议,钟会还在犹豫不决中。此时不听话的下属邓艾已因为自己的构陷而下狱,想来命不久矣,监军卫瓘似乎在执行司马昭的某种指示,在军中撺掇各部人马背离,何去何从?钟会深知,抉择的时刻已经迫在眉睫,既然无路可走,何不拼死一搏,若成功则是第二个刘备,若失败,大不了灰飞烟灭,于是三国后期最不可思议的一次叛乱爆发了。

钟会作为司马氏集团的核心成员,其反叛行为是三国末期政治生态与个人野心交织的复杂产物。要理解这一历史谜团,需从钟会的仕途轨迹、司马氏专权下的政治环境以及伐蜀后的特殊局势三个维度深入剖析。

钟会

一、钟氏家族的政治资本与钟会的仕途跃升

钟会的崛起与其家族背景密不可分。其父钟繇是曹魏开国元勋,官至太傅,与司马懿同为魏文帝托孤重臣。这种"三世积累"的士族底蕴(《三国志·钟繇传》记载钟氏世为豪族),使钟会自幼接触权力核心。甘露二年(257年),钟会随司马昭平定诸葛诞叛乱时展现的军事才能,使其获得算无遗策的美誉。值得注意的是,在司马师去世的关键时刻,钟会力主司马昭继位,这种拥立之功令其地位特殊,他不仅是谋臣,更是司马氏权力交接的见证者与参与者。

在钟会眼中,或许会以为,自己的家世并不弱于司马家,而且其才华也不逊色于司马师和司马昭,有司马家珠玉在前,钟会自认为也可以执掌天下之牛耳。

钟会灭蜀

二、司马氏专权下的畸形政治生态

司马氏代魏过程中形成的"密室政治,为钟会谋反埋下伏笔。正始十年(249年)高平陵之变后,司马懿诛杀曹爽集团七族,开创了夷三族的恐怖统治模式。景元三年(262年)司马昭杀嵇康,更凸显士人阶层与司马氏的尖锐对立。

在这种"顺者昌逆者亡的环境下,钟会虽表面风光,实则如履薄冰,要知道钟会家是士大夫阶层的代表,其父钟繇就是汉末三国著名的书法家。据《晋书文帝纪》记载,司马昭曾公开表示:会闻人语,辄穷究之,说明最高统治者对心腹也充满猜忌。这种高压政治迫使钟会必须不断寻找新的政治筹码以自保。

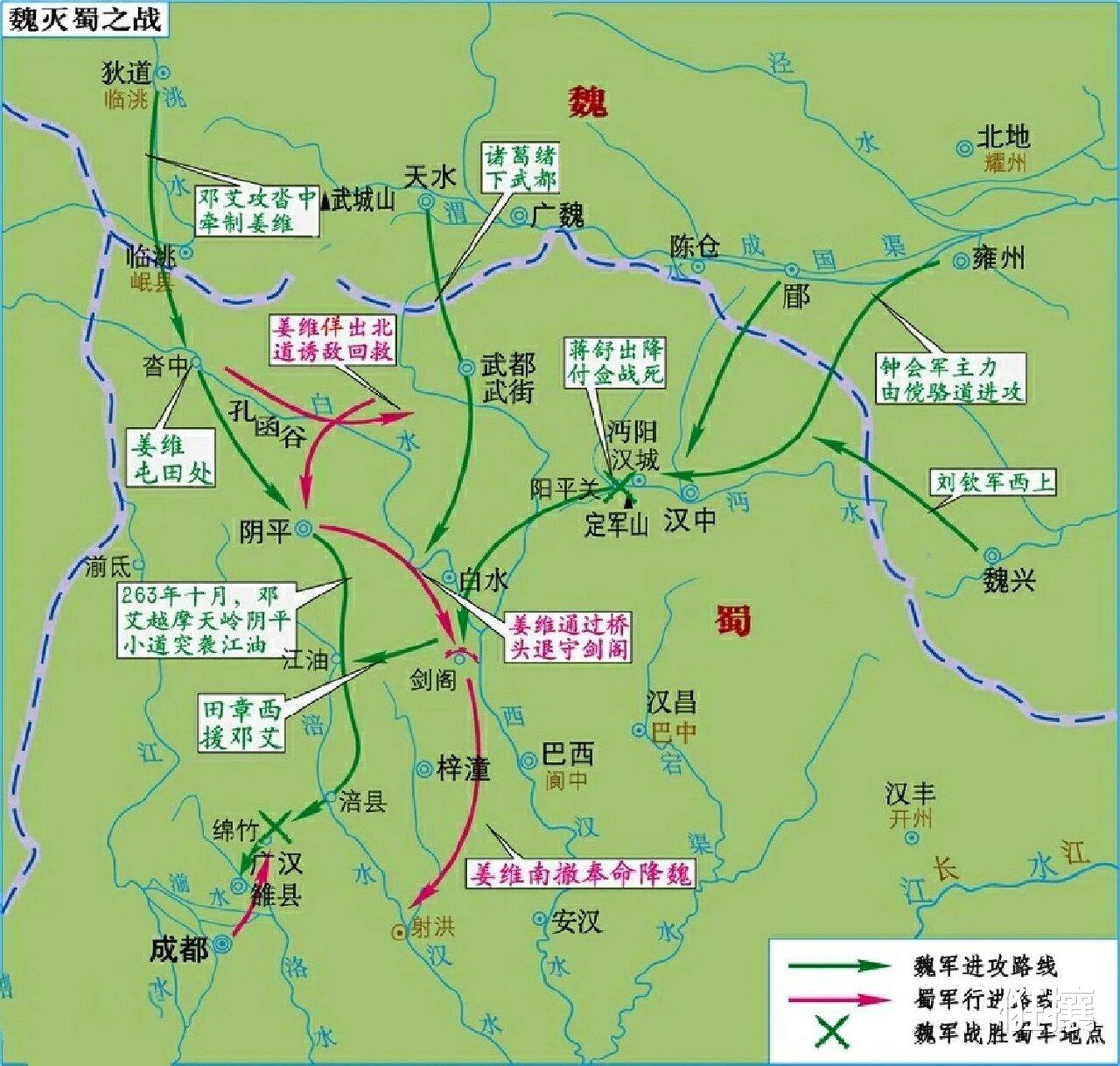

魏灭蜀之战

三、伐蜀战役带来的权力失衡

景元四年(263年)的伐蜀之役,成为打破政治平衡的关键节点。司马昭打破宗室领兵传统,任命钟会为镇西将军统率十余万大军,这本身就是危险的权力下放。关于这件事,钟会看得很远,邓艾只看到了眼前,邓艾奇袭灭蜀的军事行动,表面上是一场辉煌的胜利,实则埋下了钟会叛乱的祸根。这一历史事件背后,是曹魏集团内部复杂的权力博弈,以及司马氏家族对功臣的猜忌与打压。公元263年末,当邓艾率领精兵偷渡阴平,直捣成都迫使刘禅投降时,这场看似完美的灭国之战,却在无形中打破了魏国西线军事集团的平衡,最终导致钟会这位灭蜀主帅铤而走险,蜀汉既灭,那西部大军存在的意义似乎就被无限削弱了。

邓艾的军事才能在当时堪称一流。作为长期驻守陇右的将领,他提出的"屯田积谷战略为伐蜀奠定了物质基础。在灭蜀战役中,他大胆采用批亢捣虚的战术,率领精锐部队穿越七百里无人险地,绕过姜维主力布防的剑阁天险,出其不意地出现在成都平原。这种冒险突袭的打法,既展现了邓艾过人的军事胆识,也暴露出他与主帅钟会之间的战略分歧。钟会作为伐蜀总指挥,主张稳扎稳打,步步为营,而邓艾的独走行动实际上打破了钟会的整体部署。

邓艾

自古以来,名将保全自身的方法很多,但是最有效的,还属于养寇自重,比如明朝后期名将李成梁,养着蒙古和女真部落,需要时候去收割一把,年年升官获嘉奖,但是边患年年都在。而邓艾不明白这个道理,只是一味蛮干,当邓艾奇迹般攻入成都时,钟会面临严重的权力危机:一方面邓艾抢得灭蜀首功,另一方面司马昭已开始部署监军卫瓘牵制。

咸熙元年(264年)正月,钟会扣押魏军将领、伪造太后遗诏反司马昭的行为,实则是权力博弈的极端表现。他试图利用蜀地栈道千里,形胜之地(《资治通鉴》语)建立割据政权,这种选择与当年韩信三分天下的构想惊人相似。其实在灭蜀之后,邓艾和钟会的路差不多就到了死胡同了,灭国之功,功绩已经不弱于司马氏几代人的积累,功高震主,在司马昭还没有篡位之际,钟会会不会成为曹魏天子制衡司马氏的一颗棋子?所以对钟会来说,回中原要么死,要么永远离开权力,这都不是钟会所愿意看到的。

钟会叛变

四、钟会反叛的心理动因与时代局限

司马昭对邓艾的破格封赏,成为激化矛盾的直接导火索。当邓艾率先攻入成都的消息传到洛阳,司马昭就已经开始布局解决邓艾和钟会两位将军了,在其主导下,立即表奏魏帝曹奂,刻意封邓艾为太尉,增邑二万户。这一封赏远超主帅钟会的待遇,明显违背了"主帅首功的军事传统,显然司马昭有意挑动钟会和邓艾内斗,让二虎在西南自相残杀。

更致命的是,司马昭允许邓艾"承制封拜,赋予其在蜀地自行任命官员的特权。这种安排不仅架空了钟会的统帅权威,更让邓艾在蜀地迅速培植起自己的势力。史载邓艾在成都辄依邓禹故事,以东汉开国功臣自比,这种居功自傲的表现,既触犯了司马昭的忌讳,也刺激了钟会的嫉妒心理。

钟会的叛乱动机,源于多重因素的叠加。作为曹魏名臣钟繇之子,钟会自幼聪慧过人,深得司马师、司马昭兄弟器重。但在伐蜀过程中,他既受到邓艾功高震主的威胁,又面临司马昭日益明显的猜忌。司马昭派心腹卫瓘监军,又密令钟会牵制邓艾,这种"以将制将的权术,使钟会深感鸟尽弓藏的危机。当邓艾被诬陷谋反而遭押解回京时,钟会意识到自己可能成为下一个被清算的对象。加之他收编了姜维的数万蜀军,实力骤增,最终铤而走险,假借郭太后遗诏起兵反司马。

邓艾之死

卫瓘在这场权力博弈中扮演了关键角色。作为司马昭安插在军中的眼线,他先是利用钟会对邓艾的嫉妒,促成两人互相揭发;在钟会叛乱时,他又巧妙周旋,最终联合军中将领平定叛乱。卫瓘的所作所为,完美执行了司马昭"使两虎相斗的制衡策略。值得注意的是,邓艾在灭蜀后的种种越权行为,如擅自封赏蜀汉降臣、主张留兵驻守等,虽然出于稳定蜀地的考虑,却恰好给了卫瓘构陷的口实。当邓艾父子被囚车押往洛阳时,这位灭蜀功臣的命运已经注定。

姜维的"曲线救国策略,意外加速了钟会的反叛。这位蜀汉最后的支柱,在诈降钟会后,敏锐察觉到魏军内部的裂痕。他不断怂恿钟会诛杀魏军将领,清除异己,甚至提议坑杀北方士兵。姜维的挑拨离间,虽然未能实现复兴蜀汉的终极目标,却成功激化了钟会与司马昭的矛盾。史载钟会犹豫不决时,姜维写信给刘禅称愿陛下忍数日之辱,可见他将钟会叛乱视为蜀汉复国的最后机会。这种复杂的多方博弈,使得成都城破后的蜀地局势更加波谲云诡。

深入分析钟会的心理动机,可见三重驱动:其一是对"兔死狗烹的恐惧,目睹邓艾被诬陷谋反而遭押解,加深了自身危机感;其二是士族阶层对司马氏以杀立威统治方式的本能反抗,这从钟会反叛时打出为郭太后报仇旗号可见端倪;最重要的是其个人野心的膨胀,伐蜀期间谓己功名盖世,不可复为人下(《三国志钟会传》)。但这种野心缺乏社会基础,钟会既无宗室身份又非门阀领袖,其反叛被迅速镇压恰恰暴露了寒门士人在门阀政治时代的先天不足。

姜维和钟会

五、历史镜鉴:权臣政治的必然困境

钟会之叛揭示了中国古代权臣政治的深层矛盾。在司马昭"三步走代魏计划(立威、立功、受禅)中,心腹谋士既是工具又是隐患。当钟会完成画策帷帐,决胜千里的使命后,其存在本身就成为权力体系的威胁。这种工具理性与价值理性的冲突,在历代王朝更迭中不断重演。唐代史学家刘知幾对此的评论颇具深意:会之反也,诚由见利忘义,然亦昭之驭下无术使然(《史通疑古》)。

钟会叛乱三个月即告失败,但其政治象征意义远超事件本身。这个"司马家最锋利匕首的反戈一击,不仅加速了司马炎代魏进程(次年即完成晋代魏禅让),更预示了西晋宽柔失驭的统治危机。当权力传承完全依赖阴谋与暴力时,任何精妙的权术设计都难以避免反噬效应的历史轮回。钟会的悲剧,实则是整个士人阶层在皇权与门阀夹缝中生存困境的缩影。

司马昭凭借这一招一桃杀二士,为司马氏取代曹魏奠定了坚实的基础。

评论列表