今天我们探讨一个颠覆传统认知的学术发现——中国台湾学者李辰冬所著《诗经通释》。这部著作初刊于1962年,分为上、中、下三卷,总计1200余页,是对《诗经》三百零五篇逐字逐句考证研究的巨著。其核心观点极具冲击力:我们熟知的《诗经》并非集体创作的民歌总集,亦非历代编纂的诗集,305篇皆为西周国师尹吉甫的自传作品。结合翔子此前的推理可知,尹吉甫并非中原人士,而是古江阳人,即现今的四川泸州人,《诗经》中的诸多素材,实则采集自其家乡四川。接下来,我们将循着李辰冬的研究脉络,结合尹吉甫故里的相关线索,系统梳理这一惊人结论的来龙去脉。

《诗经通释》(来自网络)

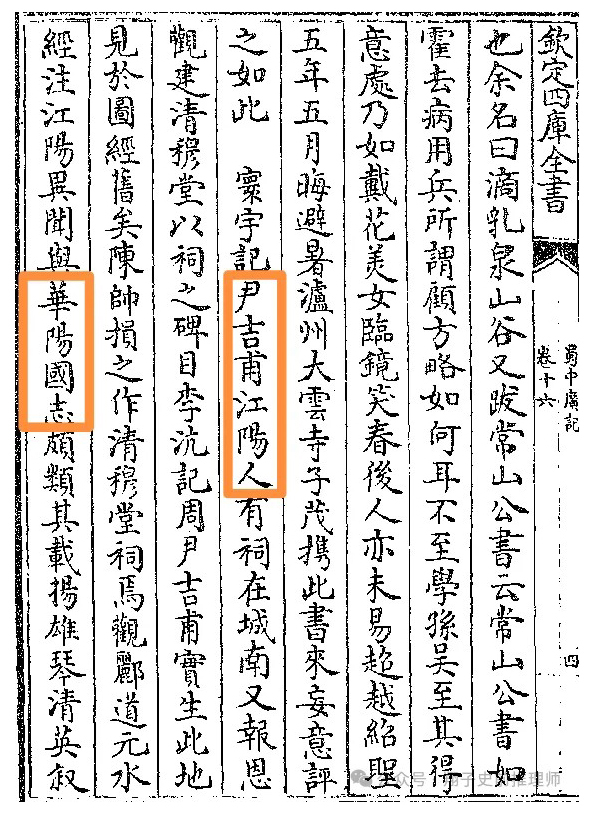

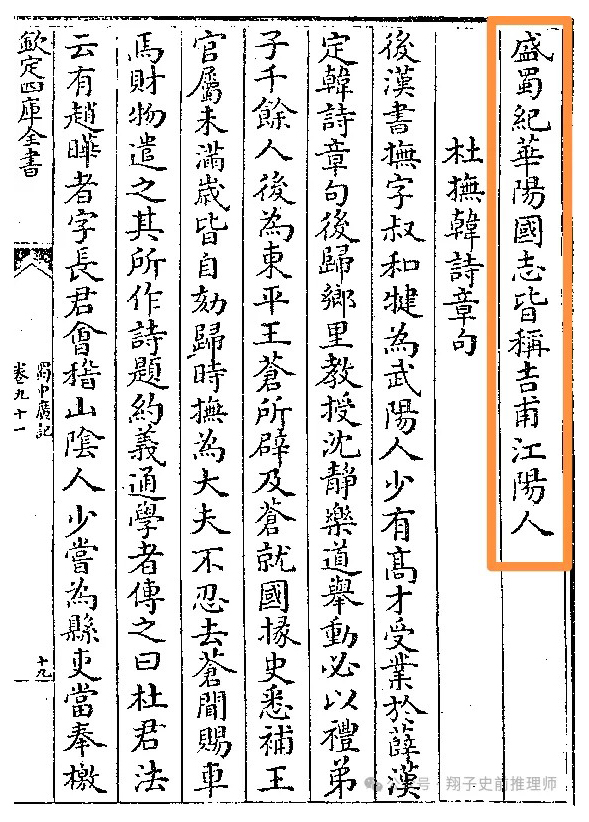

传统认知中,《诗经》向来被视为“集体创作”的代表,“风、雅、颂”被界定为按内容划分的类别,解读时多将文学与史学视角割裂。而李辰冬在《诗经通释》中彻底推翻了这些定论,核心可概括为“一人、自传、信史”三个关键词。他明确指出,《诗经》305篇的唯一作者是尹吉甫。尹吉甫并非无名之辈,而是西周宣王至幽王时期的重臣,兼具文武之才,既能领兵征战,亦能提笔著文。此前的推理已佐证,尹吉甫的出生地为古江阳,即今日四川泸州,北魏郦道元《水经注》中有相关记载,泸州“琴台霜操”古景,相传便是尹吉甫抚琴追思之子的所在。李辰冬通过史料考证亦确认,尹吉甫为尹氏家族成员,其公元前825年至公元前775年近五十年的人生历程——从青年从军、中年仕宦到晚年归隐忧国,皆完整载入《诗经》,使这部著作既成为尹吉甫的个人自传,也构成西周从中兴走向亡国的“活态史书”。

《诗经通释》(来自网络)

北魏《水经注》(来自网络)

与“一人创作”观点相辅相成的,是李辰冬对《诗经》属性的全新界定。他提出,《诗经》原本是《乐经》与《诗经》的合一体,传统认知中的“风、雅、颂”并非依据诗义划分,而是基于乐谱差异的音乐分类。后世研究者受《毛序》《诗谱》等文献误导,才对诸多诗篇的主旨产生误读。这一解读逻辑不难理解,正如当代音乐按流行、民歌、交响乐等形式分类,仅体现音乐载体的差异,并非内容无关联。在此基础上,李辰冬进一步提出“史事与自传合一”的核心观点:《诗经》中不仅记载了尹吉甫的仕途起伏、情感纠葛,更涵盖宣王时期北伐猃狁、南征淮夷的重大军事行动,幽王时期朝政混乱、国运倾颓的社会乱象,以及西周晚期的风俗礼制细节,具备断代史的文献价值。结合尹吉甫四川泸州人的身份审视《诗经》内容,更可发现诸多诗篇的意象与语言风格,能与四川民俗风情形成呼应,这也印证了《诗经》素材多采集自其家乡四川的推测。此外,李辰冬强调“诗义贯通论”,认为《诗经》内部的字词、地名、人名、史事均具备连贯性,解读时需摒弃断章取义的方式。以“我”字为例,其在305篇中始终指代尹吉甫本人,这正是个人创作的典型特征。

尹吉甫学校位于四川泸州(来自网络)

这一颠覆性观点并非主观臆断,李辰冬在书中构建了完整的证据链,可从文本内证、外部互证、风格印证三个层面展开梳理。首先是文本内部的核心证据,这也是观点成立的基础。其一,字词语义的贯通性。李辰冬通览305篇文本后发现,“公”“我”“吉甫”“薄伐”等核心字词的含义在各篇中完全统一,无任何矛盾之处。这种稳定的语言习惯与用词偏好,符合个人创作的文本特征,难以通过集体创作实现。其二,人物线索的连贯性。将各篇诗篇串联梳理,可清晰勾勒出尹吉甫的完整人生轨迹:青年投身军旅,随宣王北伐南征;中年入朝任职,执掌法令并多次出使;晚年目睹幽王乱政,心灰意冷后辞官归乡,最终抑郁而终。其三,地名与地理逻辑的一致性。诗中提及的镐京、申国、淮水等地域,其出现顺序与尹吉甫的征战、出使路线精准吻合。例如《六月》中记载的“猃狁”“镐京”,对应其北伐行程;《采芑》中提及的“淮夷”“召南”,则与南征路线相符。值得注意的是,尹吉甫南征途中,极有可能将家乡四川的地名、风物载入诗中,这也成为《诗经》素材源自四川的间接佐证。

尹吉甫雕像(来自网络)

仅靠文本内证尚不足以支撑观点,外部文献与考古发现的佐证更增强了结论的可信度,主要体现在三个维度。其一,史书与金文的互证。《左传》《史记·周本纪》《竹书纪年》等古籍中,均有关于尹吉甫身份、官职及征战事迹的记载,与《诗经》文本内容可形成精准对应。尤为关键的是出土文物“兮甲盘”,其铭文堪称尹吉甫的“个人档案”,记载有“吉甫作诵,其诗孔硕”,与《诗经·六月》中“吉甫作诵,穆如清风”的表述直接契合,构成尹吉甫创作《诗经》的直接证据。其二,制度与风俗的匹配性。《诗经》中记载的朝聘、祭祀、军礼等礼制规范,以及司马、太师等官职设置,均与西周晚期的制度体系完全吻合,未掺杂后世制度元素,说明文本创作于西周晚期,未经过后世篡改。其三,时间线的精准对应。诗中隐含的“宣王三年”“幽王七年”等时间标记,与《竹书纪年》《史记》记载的西周年表高度契合,将尹吉甫的个人经历与历史大事精准绑定,进一步印证了《诗经》“自传与信史合一”的属性。

《兮甲盘》铭文(来自网络)

除上述实证外,《诗经》的文本结构与艺术风格也可佐证“一人创作”的观点。从结构来看,不同诗篇可相互印证同一历史事件,形成完整的证据闭环。例如《六月》《采芑》《出车》三篇,均围绕尹吉甫北伐南征的经历展开:《六月》侧重记述北伐的整体进程与战功;《采芑》聚焦南征的军事部署与行军场景;《出车》则抒发征战途中的思乡之情与报国之志。三篇文本从不同视角互补细节,完整还原事件全貌,这种连贯性唯有亲身经历者的个人创作才能实现,集体创作难以达成如此严密的逻辑闭环。从艺术风格来看,305篇诗作的情感基调高度统一:青年时期的豪情壮志、中年时期的仕途感慨、晚年时期的忧国忧民,形成清晰连贯的情感脉络。艺术手法上,均融合叙事、抒情与议论,叙事简洁精准,抒情真挚深沉,议论切中时弊。这种稳定的创作风格贯穿全书,符合个人创作的特质,若为集体创作,难免出现风格混杂的现象。

牧野之战战场图(来自网络)

李辰冬得出这些颠覆性结论,得益于其独创的“通释”研究方法,这也是《诗经通释》的核心学术价值之一。他明确提出“通释”七大原则,核心要义为:同一字、同一句、同一地名、同一人名、同一件史事,均需贯通全书解读;篇章之间需建立关联,最终以尹吉甫的生平事迹串联整部文本。这一方法打破了传统《诗经》研究中碎片化解读的局限,将305篇诗作视为有机整体。这一思路与我们此前研究史前历史的逻辑相通——不可孤立看待单一史料,唯有将碎片化信息串联整合,才能还原历史真相。李辰冬的“通释”方法,引导研究者跳出传统框架,从“作者视角”切入解读《诗经》,从而更精准地把握诗篇的原始主旨。

基于“通释”原则,李辰冬对《诗经》篇章进行了全新编排,摒弃了传统“风、雅、颂”的分类框架。其编排逻辑以尹吉甫的生平时间线为核心,将305篇诗作分为“从征期”“仕宦期”“归乡期”“衰亡期”四个部分,构建完整的人生叙事体系。开篇选定《邶风·击鼓》,认定此诗为宣王三年尹吉甫随惠孙平定陈、宋时所作,记录其青年从军的起点;结尾则以《豳风·鸱鸮》收尾,认为该诗是尹吉甫晚年被贬流亡期间的作品,以“鸱鸮鸱鸮,既取我子,无毁我室”的隐喻,抒发对幽王乱政、国运将倾的忧愤与无奈,与他抑郁而终的结局形成呼应,构成完整的叙事闭环。这种编排方式直观呈现了《诗经》的自传属性。翔子认为结合尹吉甫四川泸州人的身份可知,其归乡期的诸多诗篇,饱含对家乡四川的思念之情,其中的景物描写可与四川山水形成对应,进一步强化了《诗经》与四川的深厚关联。

(图片来自翔子史前推理师公众号)

李辰冬的观点问世后,引发学界广泛争议,既有认可之声,亦不乏质疑之见。从学术价值来看,其开创性意义显著。其一,开创《诗经》研究的“作者中心论”路径,将文学解读与史学考证深度融合,打破了此前研究中文学性与史料价值割裂的局面,提供了全新的学术视角。其二,“贯通式”研究方法纠正了传统解读中的断章取义之弊,引导研究者从整体视角把握《诗经》文本逻辑。其三,将《诗经》视为西周中晚期的断代史文献,为西周史研究补充了丰富线索,尤其是尹吉甫生平与宣王、幽王时期史事的对应研究,为考古学与历史学的交叉研究提供了有益借鉴。更为重要的是,结合尹吉甫为四川泸州人的线索,可重新审视《诗经》的起源,揭示这部儒家经典与四川地域文化的深厚渊源。

钦定四库全书

主流学界的质疑主要集中在三个方面。其一,“305篇全为尹吉甫所作”的表述过于绝对。部分研究者认为,部分国风诗篇语言质朴,具有鲜明的民歌特征,与文人创作风格存在差异,难以归因于尹吉甫一人。其二,“风雅颂为乐谱分类”的观点缺乏直接实证,目前尚未发现西周时期的相关乐谱文物,该观点更多基于文本逻辑的推测。其三,部分史事与地名的对应存在主观解读成分,缺乏考古资料的直接支撑。尽管争议尚存,《诗经通释》仍为《诗经》研究领域的重要著作,其“贯通式”解读方法与“诗史互证”的研究思路,至今仍具有重要的学术启发意义。翔子认为结合尹吉甫故里的相关推理,《诗经》出自尹吉甫之手、素材源自四川的观点,亦具备进一步考证的价值。

(特别说明,以下“《诗经》305篇为尹吉甫一人所作”观点为李辰东个人观点。特别鸣谢@胡跃明老师 提供线索)