《前言》

她活成了“电影皇后”,却在战火中成了别人的附属。

她说:“他能要我的身体,却永远得不到我的心。”

听起来像电影,可她,是电影本身。

《壹》

她不是从舞台出发的

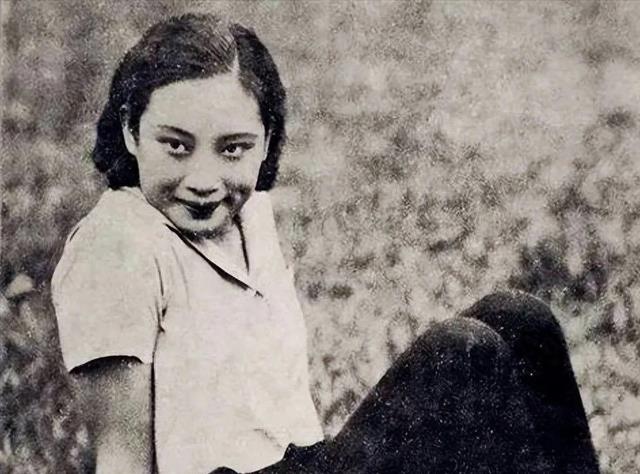

胡蝶不生在戏班,也不是名门出身,她是铁路工人的女儿,1908年,上海,那年清政府刚开始试办新政,没人会想到,一个普通家庭的女儿,会成为后来最红的影星。

她小时候随父亲调动,广东话、上海话、普通话都说得利索。

家里不富裕,母亲总说:“要不是你长得像样,哪有这福气。”她自己也不信命,16岁那年,她悄悄去报了中华电影学校。

家里不同意,母亲说:“戏子没好下场。”她没吭声。

次年,她就在一部默片里露了脸,《战功》,没几句对白,但她的脸记住了,她原名胡瑞华,后来导演问她:“你这名字不行,太像教师。”

她笑,说叫“胡蝶”吧,“蝶”,不就是飞出来的虫子吗?自由,漂亮,还不好抓。

这名字,从此跟了她一辈子,1928年,她接了《火烧红莲寺》,拍了18集,拍完没人看好,觉得太土,上映后排长龙,票卖疯了。

她演的侠女,拿剑出场,一边杀敌,一边美得不像话。

没多久,她就有了代号:“南胡蝶、北阮玲玉。”但不同的是,阮玲玉一脸悲伤,胡蝶一脸光亮,1931年,她演中国第一部有声片《歌女红牡丹》。

第一次听到自己声音,她愣住。

导演却说:“你一开口,票就稳了。”两年后,电影界投票选“皇后”,全上海在谈一个女人,不是官太太,不是京剧名角,是个拍片子的年轻人。

从影十年,她的脸成了灯箱上的标准模板,她笑,观众就笑,她哭,全场跟着掉眼泪。

她知道自己不是演技最好,但她敢演,别人扭捏,她抬头直视镜头,她说:“我不是要演,我要活在里面。”

《贰》

她婚后离了场,但没离风暴

她的丈夫不是圈里人,是洋行职员,叫潘有声,这个名字后来被很多人忘了,但在1935年,他是能让胡蝶结婚的人。

两人谈了六年,结婚那天,她穿着旗袍走入礼堂。

记者堵在门口,问:“结婚后还演戏吗?”她笑说:“少演了,家里更重要。”那年,她正当红,但婚后她真的淡出,开始做菜,带孩子,连片约都少接。

朋友都说:“胡蝶变了。”她却说:“镜头外还有生活。”

可生活,挡不住战火,1937年,淞沪会战爆发,日本人进了上海,胡蝶一家带着孩子、佣人,还有三十几箱行李,仓皇出逃。

火车到不了重庆,她们绕到香港,住了一年,香港也沦陷。

她又跑重庆,她记得,那天在广西的破车站,行李被洗劫一空,她哭都哭不出来,她只说了一句:“照片都没了。”

戴笠出现在她面前,是1941年。

他穿着军装,没笑,没打招呼,只说了一句:“你丢的东西,我们会帮你找回来。”他是军统头子,那时候,没人敢不听他的。

他说帮她找行李,其实没找,他找来了更贵的东西。

白色连衣裙、进口香水、香港买不到的洋伞,她没说谢,他也不等谢,他说:“你一个人住太危险,我给你安排公馆。”

她一开始没同意,第二天,潘有声就接到升迁调令,要去云南。

胡蝶那天沉默了一天,晚上答应搬去“杨家山公馆”,那房子后来叫“喜寿花园”,但她一点也不喜,晚上门口有士兵站岗,屋里有电话,但不能打出去。

她明白了,这是个“花园”,但没有出口。

《叁》

他死得突然,她活得像重生

1946年,戴笠出事了,飞机失事,全机无人生还,消息传到重庆时,很多人不信,“他这样的人,怎么会坐那种飞机?”但胡蝶相信了。

她是从电话里听到的:“你自由了。”她没哭,也没笑。

她只是坐在客厅,点了一根烟,手却抖得厉害,第二天,她找人联络潘有声,他那时候还在云南,当年被戴笠调走,如今能回来了。

她写了一封信,只写了一句话:“还愿意和我一起过吗?”

他回信:“回来,我们从头开始。”两人复婚,没有仪式,没有宾客,甚至连证都没去补办,她说:“我们就不应该分开。”

搬去香港,是现实也是逃避,她怕人问过去。

怕记者,怕熟人,她说:“我不想再面对那个重庆。”刚搬去的时候,她几乎不出门,潘在湾仔做生意,起初只是卖瓶子,后来做起了热水瓶,“蝴蝶牌”。

不是她取的,是别人拿来炒作,她没阻止,也没承认。

她试过复出,1950年代初,拍了几部文艺片,都是小成本制作,剧情也平淡,但她的名字,还能撑起票房。

她知道自己的价值,不在演技,而在那个“时代感”。

1959年,她接了《后门》,那是她最认真的一部戏,导演说她状态极好,一场雨戏拍了三条,她坚持再补一遍。

那年,她拿了亚洲影展最佳女主角,她只回了一句话:“谢谢,还记得我。”

1966年,她正式息影,那年很多人离开香港,她却留下,她说:“我还没准备好。”她一个人住,女儿出国,儿子也去读书。

潘有声身体一直不好,1952年,肝癌晚期去世。

她在医院门口坐了一整夜,没哭,第二天亲手给丈夫换寿衣,办完丧事,一切尘埃落定,1975年,她办了移民手续,搬去加拿大,温哥华。

没人认识她,邻居只知道,她是个中国老太太,爱穿旗袍,爱打麻将。

《肆》

死前一句话,是她唯一的浪漫

她一直说自己“早就死过一次”,那是在重庆,在杨家山公馆,所以到了晚年,她不害怕,她的生活很规律,清晨喝茶,午后听唱片,晚上跟老友搓麻将。

她没写自传,只录了些口述。

她说:“我不想被人美化,也不想被人谴责。”她不讲过去,也不谈戴笠,1989年,她病重,住院,医生建议插管,她摇头。

她说话不多,最后一次说完整的话是:“蝴蝶要飞走了。”

那年她81岁,她的骨灰被运到加拿大科士兰公墓,和潘有声合葬,碑文上没有“影后”“女星”,只写了:“潘宝娟 与夫同眠。”

有人说,她是牺牲品,有人说,她是妥协者。

还有人说,她聪明,能在乱世自保,但只有她知道:她不是谁的工具,也不是谁的附庸,她只是一个在动荡年代想活下来的女人。

她不为日伪拍片,是她的底线。

她穿过戴笠送的裙子,是她的无奈,她离婚,是被逼,她复婚,是唯一一次主动,她没写回忆录,不是不想说,是知道说了也没用。

她的存在,就是民国的隐喻。

漂亮,热闹,浮华,然后沉默,消失,被人怀念,却再也没回来,她的命运,比任何剧本都狠。