1963年的香港湾仔,台风过后的街道上积着浑浊的雨水。

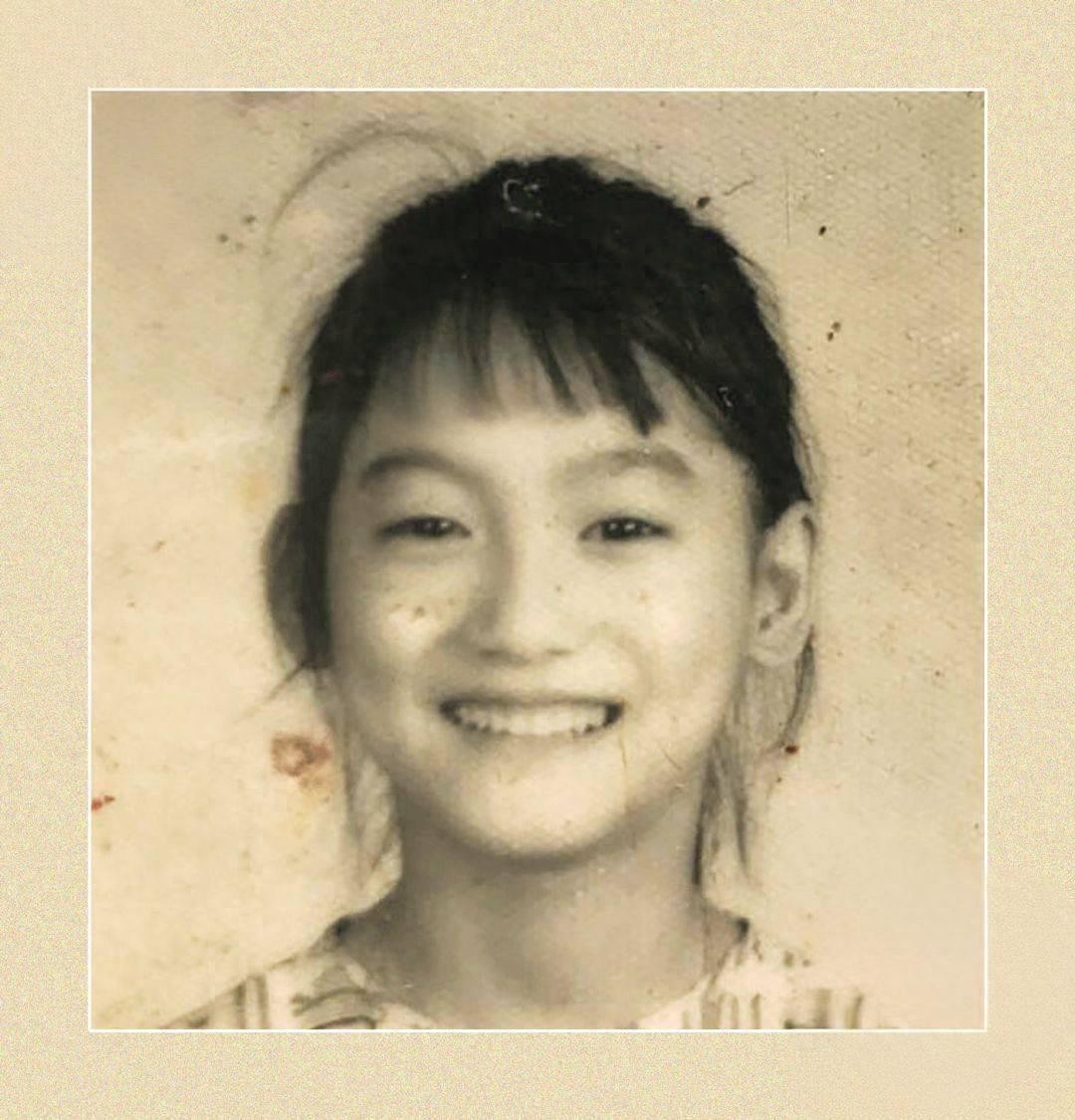

三岁的惠英红赤着脚,踩在湿漉漉的石板路上。

她小小的手里攥着几片口香糖,眼睛紧盯着过往水兵制服的色彩——

母亲告诉她,穿深蓝色的是美国水兵,他们出手最阔绰。

突然,一双锃亮的军靴停在她面前,她仰起头,却对上了一张凶神恶煞的脸。

"又是你这个臭要饭的!"

男人抬脚就踢,惠英红瘦小的身子像破布娃娃一样滚出去好几米。

这一踢,让她记住了人生第一个生存法则:

察言观色。

惠家原本是山东的大户人家,但命运弄人,父亲带着全家逃难到香港后,家产尽失。

八口人挤在摇摇欲坠的木屋里,台风一来,屋顶就被掀翻。

惠英红至今记得,全家人蜷缩在别人家的楼梯下,听着头顶上住户的脚步声,母亲用身体为她挡风遮雨的样子。

"卖口香糖啦!"

五岁的惠英红声音稚嫩,在湾仔的酒吧街来回穿梭。

她比其他孩子机灵,知道什么时候该撒娇,什么时候该躲开。

但警察的突击检查还是让她进了保良局,三个月的铁窗生活,让这个本该在父母怀里撒娇的孩子,早早学会了独立。

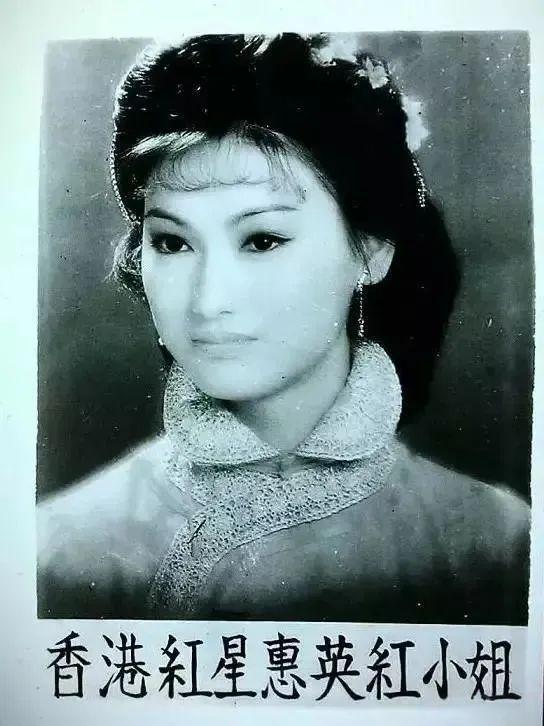

十三岁那年,舞池的霓虹灯照亮了惠英红的人生。

她灵巧的身段很快被舞蹈老师相中,开始学习传统舞蹈。

刀枪剑戟在她手中舞得虎虎生风,每月1500港元的收入让全家终于能吃上饱饭。

但命运总有更精彩的安排——

导演张彻的出现,彻底改变了她的人生轨迹。

"去邵氏拍戏,月薪只有500。"

母亲坚决反对,但父亲偷偷塞给她一张皱巴巴的钞票:

"去吧,我相信你。"

惠英红握紧那张钞票,在心底发誓:

"三年内,我要让500变成5万!"

1979年,《烂头何》片场。

原定女主角捂着肚子落荒而逃——

没人愿意实打实挨四十多拳。

副导演急得团团转,突然看见角落里正在补妆的惠英红。

"你!过来试试!"

化妆间里,惠英红看着镜中被打得淤青的脸,想起了姐姐失明后空洞的眼神。

"我一定要出人头地!"

她咬紧牙关,冲出去吐完,又回来继续拍摄。

这场戏拍完,她成了刘家良导演的御用"打女"。

1982年,22岁的惠英红站在金像奖领奖台上,成为史上最年轻的影后。

镁光灯下,没人看得见她戏服下缠满绷带的身体——

拍《八宝奇兵》时从十六楼跳下,替身看了一眼高度就辞职,她硬是咬着牙自己上。

庆功宴上,她偷偷溜进洗手间,把止痛药混着香槟咽下。

十八岁那年,一个叫约翰的美国水兵常常来看她跳舞。

他会带巧克力给她,用蹩脚的粤语给她讲家乡的故事。

离别前夜,约翰突然用英语说:

"I love you。"

惠英红红着脸,用刚学会的英语回答:

"I will wait for you."

这一等,就是二十年。

四十岁那年,她终于明白,那个承诺像童年卖的口香糖,甜过,但终会消失。

她把这段感情深埋心底,只在演《长辈》中痴情女子时,悄悄流露一丝真情。

九十年代,武侠片式微。

曾经的女主角,只能在电视剧里演嬷嬷、师太。

抑郁症像条毒蛇缠上她,最严重时,她吞下一整瓶安眠药。

恍惚中,她听见母亲撕心裂肺的哭声:

"你答应过要照顾姐姐的!"

八小时后醒来,她看着病房窗外的阳光,突然笑了:

"老天不收我,那我就好好活!"

2009年,《心魔》片场。惠英红增肥二十斤,反复练习一个握酒杯的动作。

"再来一条!"

她要求道。

这个酗酒母亲的角色,让她横扫七项大奖。

金像奖领奖台上,她哽咽着说:

"我连放弃生命都试过了,现在没什么好怕的。"

2017年拍《Mrs K》时,左膝韧带断裂的脆响宣告着打女生涯的终结。

但同年的《血观音》里,她端坐太师椅,手指轻捻佛珠的样子,让所有人见识了什么叫"不怒自威"。

那一年,57岁的她终于捧起金马奖杯,完成华语影坛大满贯。

如今64岁的惠英红,依然每天清晨去养老院给姐姐梳头。

闲暇时,她会坐在维多利亚港边,看年轻人拍婚纱照。

有次采访,记者问她遗憾吗,她望着海平面轻笑:

"我演过穆念慈的痴,棠夫人的毒,莲姐的飒,就是没演过惠英红披婚纱的样子。"

夕阳西下,余晖映在她眼角的皱纹上——

那里有一道年轻时吊威亚留下的疤,在暮色中闪着温柔的光。

她起身整理衣衫,走向新戏的片场,背影挺拔如松,仿佛还是当年那个从十六楼一跃而下的少女。