“卢沟桥事变”爆发后,日本全面侵华战争迅速升级,中国大地战火蔓延。从北平、天津至华东腹地,日军步步紧逼,沿津浦、陇海铁路两线南下推进,试图以速战速决之策摧毁中国抵抗意志。

继淞沪会战和南京沦陷之后,日军将战略重心转向华北和中原,徐州成为其攻击重心。而在通往徐州的要冲上,台儿庄成为决定战局走向的关键枢纽。

台儿庄,位于徐州东南,是一座依山而建的小城。徐州,地处华北与华东的交界,是一座具有战略意义的交通枢纽。南通武汉,北连华北,东接上海,西通陕西,是堪称兵家必争之地。

对于日军而言,夺取台儿庄,是其“南北夹击、围歼徐州守军”作战计划中的核心环节。彼时日本陆军第十师团奉命北上,与自南方北进的部队形成合围之势,以期在徐州实现“中间突破”,迫使中国军队主力就地崩溃,进而为继续南进和西攻创造条件。

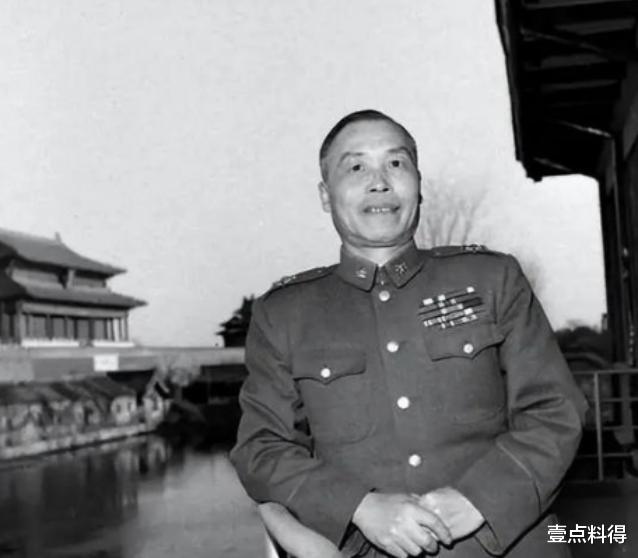

李宗仁,时任第五战区司令,他清楚的知道,一旦台儿庄失守,日本军队的南北合围将更加紧密,随之而来的便是对武汉、对中国腹地的全面进攻。

在他的命令下,中国以第27军、第31军为基干,辅以中央预备军,总人数高达29万人,(包括东北军、西北军等)在台儿庄构筑起层层防御阵地。

加强后方调度,整合铁路、公路和水路资源,为持久防御与反击做好了充分准备。

为了完成这一任务,日军调集了大量精锐部队,包括号称“铁军”的矶谷师团和板垣师团,兵力总数接近五万。中国军队的武器装备相对落后,尤其在重型火炮、飞机等方面,远远无法与日军相抗衡。

激烈的战斗与中国军队的坚持台儿庄战役的序幕,于1938年春寒料峭中缓缓拉开。

日军的进攻来势汹汹,倾尽全力想要迅速攻占这块重要的战略要地。当日军的先锋部队率先抵达台儿庄时,并未意识到这场战斗将会成为一场漫长的恶战。

日军通过重炮和空中打击试图打破中国军队的防线,与此同时矶谷师团在地面上发动了强力进攻。炸弹如暴雨般倾泻而下,建筑物瞬间化为废墟,火光照亮了整个夜空。

每一次的爆炸都带来了新的伤亡,战斗变得越来越残酷,士兵们的血肉在炮火的冲击下交织在一起,成为这片土地的最深印记。

面对这样的局面,中国军队并没有后退。每一位士兵都明白,台儿庄一旦失守,整个徐州的防线也就岌岌可危,抗战的局势将会大幅改变。

池峰城指挥的部队在阵地上顽强地抵抗着日军的进攻,每当日军突破一处防线,守军便重新组织防御,带着必胜的信念与日军展开近距离的搏杀。

台儿庄的街头,血肉横飞。中国士兵凭借坚强的毅力和不屈的战斗精神,与日军展开了零距离的搏斗。他们知道,这不仅是一场战争,更是一场为民族存亡而战的决斗。

战斗持续了数日,中国士兵仍然没有退缩,这让日军感到好奇,之前的淞沪会战,中国军队可不是这样表现的,往往打一打人就跑了。如今在一个穷乡僻壤,打了这么长时间,用奇迹形容都不为过。

中国军队的坚持,让台儿庄成为了日军的噩梦。战斗的每一刻,都在见证着中国军队如何以血与泪去捍卫自己的家园。

日军的伤亡人数逐渐攀升,尤其是那些冲锋陷阵的步兵和坦克兵,在中国军队的顽强抵抗下,付出了巨大的代价。

日军的指挥官开始陷入两难:继续进行这种消耗战,还是调整策略?

随着时间的推移,日军的伤亡越来越严重,板垣师团在进攻中遭遇的挫败,给日军带来了巨大的心理冲击。

中国军队,虽然在装备上无法与日军抗衡,但凭借坚韧的战斗精神和熟悉的地形,他们不断给敌人制造麻烦,从装备到补给线,都出现了问题。

硝烟散去之时,台儿庄的土地已被战火炙烤得千疮百孔,街巷焦黑,尸横遍野。战役的胜负虽然逐渐明朗,但血的代价却仍在刺痛着双方的神经。

这是一场以城市为焦点的激烈对抗,既是兵力与武器的角逐,更是意志与信念的比拼。胜利者并非毫发无损,失败者也未全军覆灭。

中国军队在此役中动员兵力约29万,广泛调集第五战区及中央军精锐部队。面对日军优势火力与立体进攻,中国官兵以死守为盾,以肉搏为矛,在滕县、峄县至台儿庄一路死战不退。

战斗持续月余,各路军队轮番上阵,许多部队几近打光仍不退缩。根据战后第五战区战报统计,中国军队在台儿庄一役中伤亡总数达5万左右,其中不乏将领殉国之例。

川军王铭章在滕县孤军奋战,壮烈牺牲;赵登禹率部突击市区巷战,身负重伤依旧指挥作战。

这些将士,以血肉之躯抵挡钢铁之敌,为中国军队赢得一次近乎“以弱胜强”的战役反转。

根据中国方面的战后缴获记录和俘虏口供显示,日军第十师团在战役中损失惨重,步兵伤亡约在1.1万至1.5万人之间;据部分日方老兵回忆录及战后军事分析,日军全线伤亡可能超过2万人。

具体数字因战场混乱与记录缺失难以精准厘定,但已大大超出日军在此前任何一次会战中的单役伤亡规模。

在台儿庄,中国军队不仅成功阻止了日军合围徐州的战略计划,还完成了一次极具象征意义的反击——以有限兵力粉碎敌军精锐,终结了自淞沪以来中国军队节节败退的态势。

在此之前,外界普遍认为中国军队难以与日军正面抗衡,而台儿庄一役则以事实证明:中国并非没有能力赢得胜利,关键在于策略、协同与不屈的意志。

自“七七事变”以来,中国军队在正面战场多以劣势之姿迎战日军,淞沪鏖兵三月,虽伤敌颇重,却因装备不及、空海皆失而终告撤退;南京失守后,中华民族陷入巨大的悲痛与沮丧。

国际社会普遍看衰中国的持久战能力,而国内亦有“抗战无望”的低潮情绪蔓延。在这种极端不利的氛围中,台儿庄战役的胜利,无异于黑夜中的一道电光,为整个民族注入了坚定的抗争信念。

《纽约时报》《泰晤士报》等西方报纸相继报道中国军队的反击成就,开始重新评估中国的抗战能力与战略地位。这对提升中国在国际反法西斯联盟中的政治形象、争取外援与外交支持,起到了不可忽视的助力作用。

台儿庄战役的结局,看似是一次局部的胜利,但它所带来的历史意义却远远超越了战场本身。经过一个月的惨烈战斗,日军终于意识到他们无法在这片被中国军人用血与生命捍卫的土地上轻易获得胜利。

台儿庄,成了日本军队的一场噩梦。在最后的胜利面前,中国军队不仅打破了日军不可战胜的神话,更重新点燃了全国人民心中久违的希望与信心。

日军在台儿庄遭遇的巨大伤亡和资源消耗,令他们不得不重新审视自己的战略部署。日军曾经高高在上的“不可战胜”的神话,在这场战役中被彻底击破。

台儿庄战役虽然展现了中国军队不屈不挠的精神,但也揭示了中国在整体战争准备、战略指挥和资源保障上的不足。随着战事的不断发展,必须进一步提高作战能力,改善兵员和物资的保障系统,同时要更加注重联合协作和指挥系统的优化。

这场战役证明了:只要指挥得当、部署合理、士气凝聚,中国并非不能击败装备精良的侵略者。这种战术经验和信念积累,为后续的武汉保卫战、百团大战乃至滇缅战场作战奠定了信心与基础。

评论列表