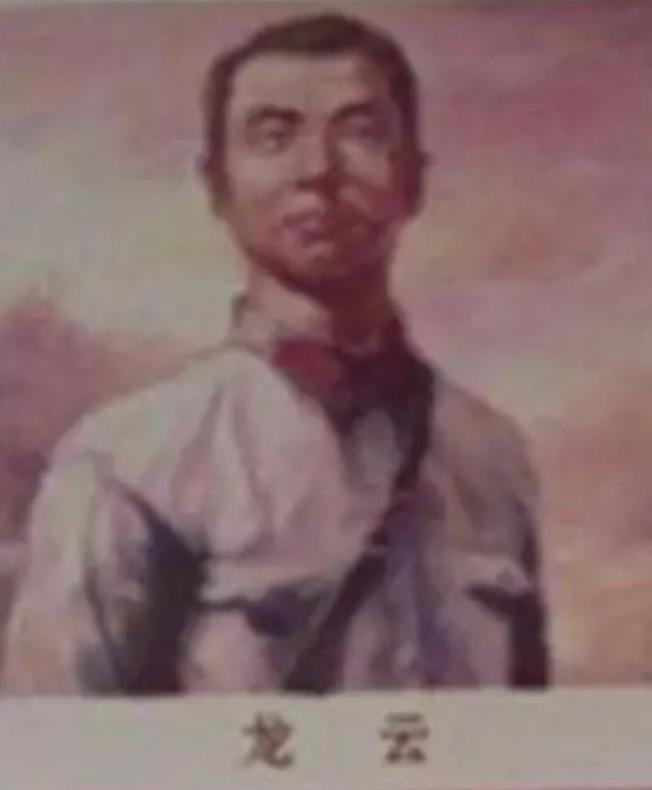

历史如炬,照亮前行的路。红军长征这一伟大的革命篇章中,许多鲜为人知的故事被岁月尘封,但英雄们用生命书写的壮烈史诗,终将被后人铭记。 在贵州石阡县的困牛山,红六军团的一场惨烈战斗,成为长征史上无法忽视的悲壮一页。 2001年,杨又铸被调至贵州石阡县党史研究室工作。在整理红军历史资料时,他无意中发现了一段简短却震撼的记述:约百名红军在困牛山跳崖。 他不禁产生疑问,这些红军是谁?为何要跳崖? 怀着对历史真相的强烈追求,杨又铸和同事开始深入调查。然而,翻阅大量资料后却未找到进一步的信息。 杨又铸和同事的实地走访始于石阡县川牙坝。经过数天的走村入户,他们发现当地村民对红军的故事避而不谈,似乎刻意回避。 经过长时间的接触和交流,村民们逐渐敞开心扉,开始讲述那段埋藏已久的记忆。 一位名叫蔡应举的94岁老人,向他们还原了1934年的那场惨烈战斗。 那是1934年10月,红六军团进入石阡县,执行掩护主力部队突围的任务。 这支由任弼时、萧克、王震率领的部队,不幸遭遇敌军湘黔桂三省联军24个团的围追堵截,最终被困于困牛山。 困牛山地势险峻,红军背靠悬崖,前方是敌军组成的人墙,甚至以当地村民作为“人盾”逼迫红军投降。 面对敌军的无耻手段,弹尽粮绝的百名红军战士毅然选择高呼口号、砸毁枪械,集体跳下悬崖,以血肉之躯捍卫革命信仰。 困牛山的跳崖红军,隶属于红六军团第18师52团。他们的任务是阻挡敌军追击,为主力部队争取时间。 这是一场注定牺牲的战斗。战斗中,52团遭遇猛烈打击,从800人锐减至不足300人。 最终,在团长龙云的带领下,这支队伍被迫突围,但仍无法摆脱敌军重重围堵。 龙云率领残存部队隐匿于山林,却因一名被民团洗脑的商人告密,再次陷入险境。 经过血战,龙云仅身负重伤的情况下被俘,后被押解至国民党控制的“反省院”,于1936年牺牲。 红52团从此全军覆没,战斗英雄的名字和事迹一度消失在历史长河中。 让这段悲壮历史得以延续的,是一位幸存的跳崖者。 何步荣,时年仅19岁,在跳崖时被树藤缠住,侥幸存活。他被村民陈国善救起,为防敌人追捕,被改名为“陈世荣”。 陈世荣隐姓埋名在当地生活,但始终保留着红军军号,作为那段峥嵘岁月的见证。 军号成了他仅存的战友遗物,也是他一生的精神支柱。正是这支军号,成为杨又铸研究红52团的重要物证。 随着杨又铸的深入研究,困牛山红军壮举的历史逐渐清晰。 2009年,石阡县在困牛山建立了“红军壮举纪念碑”,以缅怀那段悲壮的历史和为革命献身的英雄。 这不仅是对跳崖红军的致敬,也是对全体红六军团官兵的崇高纪念。 今天,困牛山纪念碑矗立于群山之间,默默诉说着那段烽火岁月。英雄们虽已长眠,但他们的精神却如青松常青,激励着一代又一代人为理想和信念而奋斗。