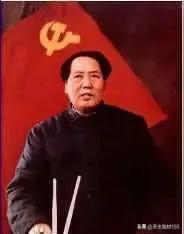

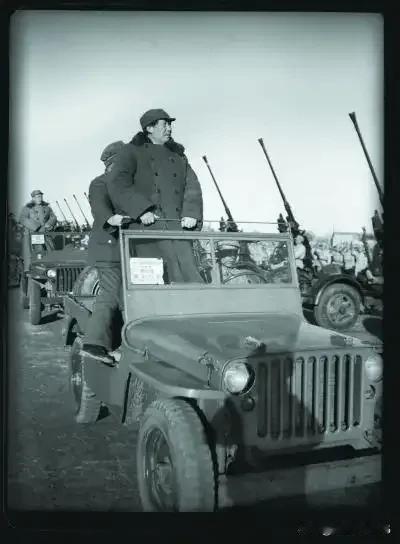

毛泽东主席当年提出的“恐美病”“崇美病”“亲美病”的论断,深刻揭示了部分国人在面对西方霸权时的不自信、盲目崇拜和过度依附心理。在当今社会,这三种“病症”依然以新的形式存在,具体表现如下: 一、恐美病:对西方压力的过度畏惧 部分群体在国际博弈中表现出战略焦虑,例如: 1. 科技领域:某些企业遭遇美国制裁时立即“休克式”妥协,如个别芯片企业未战先怯,放弃自主研发。 2. 舆论场域:部分媒体刻意淡化中美矛盾,将美方霸凌行为简单归为“误解”,如2023年气球事件中过度强调“沟通不足”。 3. 学术领域:一些智库报告刻意压低中国发展预期,夸大“脱钩”后果,这种“未对抗先认输”的心态实质是新时代的恐美表现。 二、崇美病:制度文化的盲目崇拜 表现为对西方模式的非理性追捧: 1. 教育领域:部分高校将QS排名神圣化,强制教师发表英文论文,人文社科课程中西方理论占比超70%(2022年教育部学科评估数据)。 2. 文化领域:好莱坞电影票房占比虽降至40%(2023年数据),但影视创作中“白人救世主”叙事仍被模仿,如某些太空片刻意加入美国NASA元素。 3. 消费领域:相同配置国产手机定价低于苹果30%,但仍有消费者认为“贵就是好”。 三、亲美病:利益捆绑的战略短视 表现为对美关系的非理性维护: 1. 金融领域:某地产集团2022年暴雷前仍将60%海外资产配置美国债券,无视地缘政治风险。 2. 互联网圈层:部分“中美夫妻论”拥护者反对国产替代,将华为鸿蒙系统称为“闭关锁国”。 3. 学术精英:某些经济学家鼓吹“中美GDP差距永远无法超越”,其数学模型刻意忽略制度优势变量。 当疫情防控转向后,美国对华遏制升级的背景下,这些病症的危害性更加凸显。根治之道在于坚持“四个自信”,正如北斗系统突破GPS封锁、新能源汽车反超特斯拉的实践所证明的:唯有破除精神依附,才能实现真正的民族复兴。新时代的斗争不仅是科技的比拼,更是重塑民族自信脊梁的修复工程。 国内的亲美派、恐美派,崇美派太多,社会难以形成凝聚力。受投降派的影响,国家没有决胜的信心,再先进的武器装备,也无法打赢保家卫国的战争。