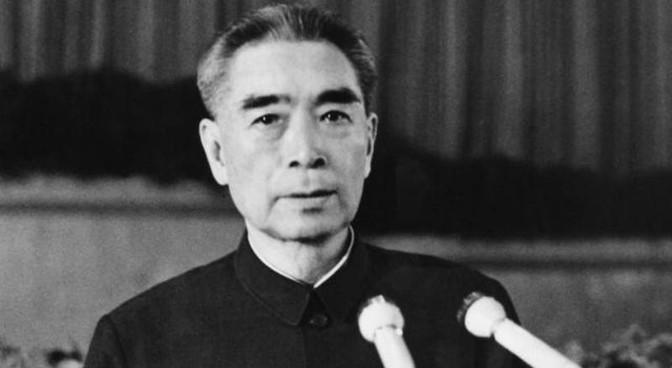

1964年,在核试验前夕的一次重要会议上,上将张爱萍中途告假离开,这时周总理却突然堵住了他的去路,并当众搜查口袋。众人不解,这是为何? 上世纪60年代,国际局势紧张得像绷紧的弦。美国早就有了核武器,还多次拿它威胁中国。1955年,美国甚至公开嚷嚷“台湾有权用原子弹”,摆明了要把中国往死里逼。 毛主席看不下去了,当年就拍板:“咱们也得搞原子弹!”可这事儿哪有那么简单。1960年,苏联翻脸不认人,撤走专家,连张图纸都不留。中国只能靠自己,科研人员咬着牙从零起步。 张爱萍是核试验的总指挥,负责现场把关,周总理则是大后方统筹,尤其抓保密。核试验不光是技术活,更是国家安全的命根子,国际上稍微漏点风声,后果不堪设想。 1964年10月,北京中南海,核试验前的最后一次重要会议正在进行。军事专家、科研骨干都到齐了,讨论试验的收尾细节。 气氛紧张得让人喘不过气,每个人都知道这事儿有多大分量。张爱萍坐在那儿,认真听汇报,手上还不忘记记重点。作为试验场负责人,他对每个环节都门儿清。 可会议到一半,他看了看表,意识到还有别的事儿要处理,就向周总理请了个假,准备走人。周总理点了头,同意他离开。 张爱萍收拾好东西,拎着公文包往外走。谁也没想到,接下来的一幕会让所有人愣住。就在张爱萍快到门口时,周总理站了起来,几步走到他跟前,直接拦住去路,要求检查口袋。 张爱萍愣了一下,但没多说,掏出兜里的东西:几枚硬币和一块手帕。周恩来还不放心,又让他打开公文包,翻看了里面的便笺和钢笔,确认没啥敏感材料才放行。 这事儿乍一看挺奇怪,周总理为啥要这么干?其实,当时核试验已经到最关键的时候,保密纪律比啥都重要。美国、苏联都盯着中国,恨不得挖出点情报。 万一泄密,试验就可能泡汤,甚至引发国际危机。周总理这不是不信任张爱萍,而是要给所有人提个醒:保密没小事儿,哪怕是核心人物,也得守规矩。 核试验不是闹着玩的,保密工作直接决定成败。当时国际环境恶劣,敌对势力无孔不入,任何一点疏忽都可能让多年心血白费。 周总理这次搜查,既是敲警钟,也是立规矩。他用实际行动告诉大家,国家利益面前,没人能例外。张爱萍没生气,反而更理解这背后的分量,后来在试验场把保密抓得更严了。 这事儿传开后,整个团队的纪律性都上了新台阶。每个人都绷紧了弦,确保不出一丁点纰漏。 1964年10月16日,罗布泊一声巨响,中国第一颗原子弹炸了,22千吨当量的蘑菇云直冲云霄。中国成了第五个有核武器的国家,世界都傻眼了。