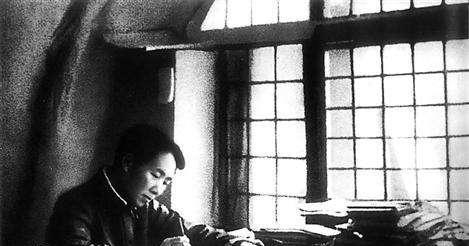

1914年,新婚之夜,张恨水将16岁的新娘抱到了床上,可是下一秒却被气得逃走了。可是没过几天,母亲的一句话,却让他妥协回房了。 1914年深秋,安徽潜山县城外张家祖宅内张灯结彩。20岁的张恨水按照父母之命,迎娶了同乡女子徐文淑。这场传统婚礼背后,却是一个受过新式教育的青年内心的挣扎。 张恨水本以为会娶一位知书达理的表妹,没想到新娘是位纯朴的乡下姑娘。母亲戴氏一句“张家香火不能断”,让他最终低头接受了这段包办婚姻。在那个年代,即便是接受过现代教育的知识分子,也很难完全摆脱家族传统的束缚。 婚后生活并不如意,张恨水长期在外从事新闻工作,夫妻聚少离多。徐文淑守在老家照顾婆婆,两人之间缺乏共同话题,当他们唯一的女儿不幸夭折后,这段原本就缺乏感情基础的婚姻更加名存实亡。 1924年,已在北平文坛小有名气的张恨水遇到了16岁的女工胡招娣,他为她改名胡秋霞,并纳为二房。这段自由恋爱让他体验到了不同于包办婚姻的甜蜜,也让他对爱情有了新的认知。 然而好景不长,胡秋霞无法适应文人的清苦生活,频繁出入北平的舞厅和社交场所,常与朋友们通宵达旦地跳舞,这让专心创作的张恨水倍感失望。最终两人分道扬镳。 这段失败的自由恋爱让张恨水明白,仅凭一时的激情和冲动并不能维系长久的感情。他开始重新思考什么才是理想的伴侣关系。 1932年春天,38岁的张恨水在一次慈善晚会上认识了16岁的周淑云,这位受过新式教育的姑娘不仅容貌秀丽,更重要的是能够理解他的文学追求。尽管周家起初反对这门亲事,周淑云还是坚持嫁给了张恨水,并改名周南。 周南的到来彻底改变了张恨水的生活状态,她不仅精心打理家务,还经常帮助丈夫校对稿件。每当张恨水深夜写作时,周南总会悄悄送上一碗温热的莲子羹。这种相濡以沫的生活让张恨水找到了真正的精神伴侣。 有了周南的陪伴和支持,张恨水进入了创作的黄金期,《啼笑因缘》《金粉世家》《春明外史》等经典作品相继问世,奠定了他在民国文坛的地位。这些作品中对爱情的细腻描写,很大程度上来源于他与周南的美满婚姻生活。 1960年,徐文淑在北京病逝,尽管两人分居多年,张恨水仍然为这位共患难的原配料理了后事,用自己第一部小说的稿费为她办了体面的葬礼。他对朋友说:“她守了我家几十年,我不能让她走得太寒酸”。 张恨水的三段婚姻经历,恰好折射了民国时期中国社会的情感变迁轨迹。从被动接受的包办婚姻,到盲目追求的自由恋爱,再到最终找到的灵魂契合,这个过程反映了那个特殊时代知识分子在传统与现代之间的探索。 有趣的是,情感生活的波折并没有影响张恨水的创作热情,据统计,他一生创作了120多部中长篇小说,总字数超过2000万字,成为民国最高产的作家之一。他笔下的爱情故事温婉动人,恰恰来源于自己丰富的人生阅历。 张恨水曾在晚年回忆中写道:“人生如戏,戏如人生。我写了一辈子的情情爱爱,到头来才明白,真正的爱情不在于激情澎湃,而在于细水长流的相知相守。”这句话,或许是他对自己三段婚姻最好的总结。 从潜山小城的包办婚姻,到北平都市的自由恋爱,再到最终的白头偕老,张恨水用半生的情感历程诠释了什么是真正的爱情。他的故事告诉我们,无论时代如何变迁,真挚的感情永远是人生最宝贵的财富。 【信源】中国新闻网——张恨水的爱情故事:洞房变脸