1958年,毛泽东与武汉大学校长李达争论,李达火气很大的说道:“你头部发热,达到39度发高烧,下面就会发烧到40度,41度.…",毛泽东气愤的说:你说我发烧,我看你也有些发烧了,也有摄氏百把度的!

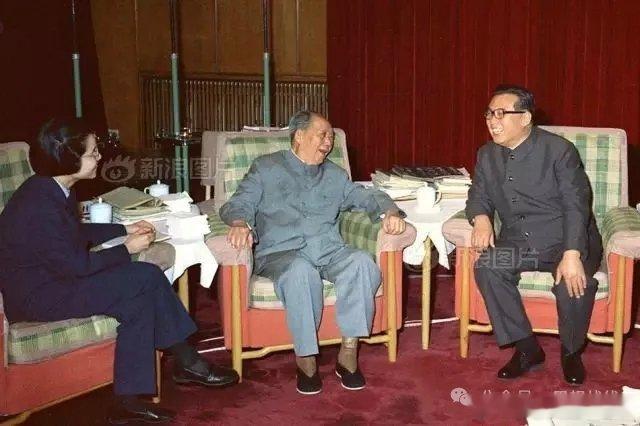

1958年,正值武汉的“大跃进”热火朝天,一句“人有多大胆,地有多大产”的口号,似乎成了颠扑不破的真理。 谁知,武汉大学校长李达见到毛泽东,既不寒暄也不客套,直截了当的质问:“你脑子发热,有39度,下面就会发烧到40度、41度、42度!”毛泽东当场也动了气,回敬道:“我看你也有点发烧了!” 一位大学校长,怎么敢用这种口气跟最高领袖说话?更让人好奇的是,在那个年代,这样一场顶撞之后,两人的关系会走向何方? 但这并非一时意气,其背后,是一段长达四十多年的特殊情谊,以及一个知识分子对真理的执拗...... 而这份情谊,得从几十年前的湖湘大地讲起,那时李达与毛泽东都是湖南人,家境相似,志向相投。 一直到1921年,两人在中共一大会议上相识,从此结下了不解之缘,他们之间的称呼也格外亲近,毛泽东称李达为“鹤鸣兄”,而李达则叫毛泽东“润之”,几乎从不带职务,足见关系非同一般。 但在此之前,李达的早年是那个时代有志青年的缩影,他出身寒门,靠读书改变命运,后远渡日本留学,并在那里接触了马克思主义。 回国后,他与陈独秀等人组建中共上海发起组,创办《共产党》月刊,是中共一大的关键筹备者和理论家,并当选为中央局宣传主任。 然而,至1923年时,在国共合作事宜方面与陈独秀产生了重大分歧,性格刚直的李达愤而脱党。 可即便脱离了组织,李达也从未放弃信仰,而是转入教育和学术领域,用笔杆子继续战斗。 直到1937年,他写的《社会学》出版,毛泽东在延安读到后给予了极高评价,称之为“中国人自己写的第一本马克思主义哲学教科书”。 一个在学界深耕理论,一个在实践中领导革命,两人走上了不同的道路,但精神上始终相通。 直到1949年,新中国成立前夕,李达受邀前往北平参加新政协会议,两人才再次重逢。 刚到两天,毛泽东就派车接他到香山叙旧,而一见面,毛泽东亲切地喊道:“鹤鸣兄,多年不见,你可好吗?”一句话就拉近了多年的距离。 那一晚,两人促膝长谈,李达坦陈了自己脱党后颠沛流离的苦楚,被通缉、遭土匪,狼狈不堪。 夜深了,见李达面露倦容,毛泽东竟然让出自己的床,自己熬夜办公,这份交情,不言自明。 不久后,在菊香书屋,李达鼓起勇气,向毛泽东和在场的刘少奇等人提出了重新入党的请求,他为当年的意气用事深感悔恨。 毛泽东当即表态,肯定了他在党外为传播马克思主义所做的巨大贡献,并由刘少奇做介绍人,自己和李维汉作历史见证人,恢复了他的党籍。 毛泽东本想让他留于北京工作,可李达执意返回湖南,为家乡的教育事业贡献力量。 后来到了1953年院系调整,他被调往武汉大学担任校长,这期间,毛泽东对他依旧信任有加,甚至对秘书说:“以后我来武汉,有个人,除了我上厕所,白天随时都可以来见我。”而这个人就是李达。 也正因有这层深厚的情谊托底,才有了1958年那场激烈的争论,作为马克思主义理论家,李达对“大跃进”中出现的浮夸风和唯心主义倾向忧心忡忡。 他找到毛泽东,直截了当地问,“人有多大胆,地有多大产”这口号“通不通”? 毛泽东认为这反映了群众的热情,不应泼冷水。 但李达却激动地打断他,认为这是把人的主观能动性捧上了天,完全不顾客观规律,这才有了那句“你发烧,下面就会烧到42度”的狠话。 当然,这段对话的真实性后世也有些争议,它主要来源于时任毛泽东秘书“梅白”的回忆。 据说,争吵过后,毛泽东很快冷静了下来,他对梅白坦言,李达的话虽然刺耳,但自己的反应也确实过激了,还自嘲“六十二顺耳,我今年六十五了,但不够顺耳”,并托他向李达转达谢意,称赞他是“理论界的泰山北斗”。 而另一边的李达,也对自己当着主席的面失态感到后悔,但他依然坚持自己的观点:“如果不能正确地认识世界,就不能正确地改造世界。” 后来的事实,不幸印证了李达的担忧,毛泽东在视察中也很快发现了蛮干带来的问题,并着手纠正错误。 而李达则继续在武汉大学的岗位上,坚守着一个学者的本分,埋头撰写他最重要的著作《马克思主义哲学》。 李达的性格,被毛泽东评价为“理论界的鲁迅”,耿直、较真,眼里容不得沙子,而他和毛泽东的关系,恰恰是一种超越了个人恩怨、允许激烈思想交锋的君子之交。 所以一句真诚的批评,究竟有多大的分量?而这段往事,或许能给出一个意味深长的答案......

【信源】2015年12月16日 人民网——毛泽东与李达:对话四十载