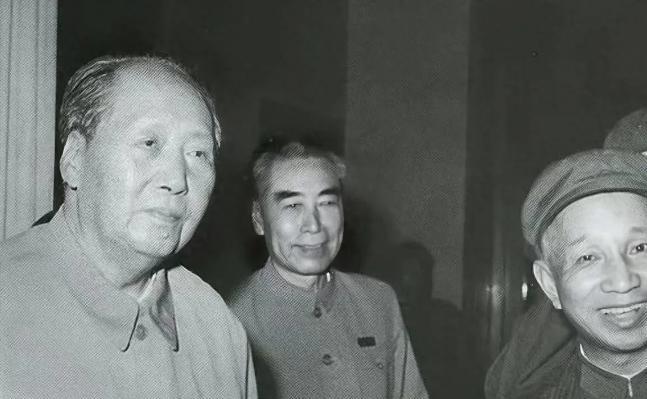

1972年,毛主席与尼克松谈话,突然听到美方一个人员的身上传出了异响。于是,毛主席便盯着他看了起来。感觉到毛主席看他的目光时,那个美方人员感到十分尴尬,脸一下子就红了起来…… 1972年,中美关系冰封多年后终于迎来转机,尼克松访华成了全球瞩目的大事。可就在毛主席和尼克松谈得正起劲时,一声怪响突然从美方人员身上传出。毛主席眼睛一扫,那人脸刷地红了,气氛瞬间有点微妙。 1972年2月21日,美国总统尼克松带着一堆期待和压力踏上了中国的土地。那会儿,美国正被越南战争拖得焦头烂额,国内反战声浪一波接一波,国际上跟苏联的较量也让尼克松喘不过气。他急需一个突破口,而中国就是那个关键棋子。反过来,中国这边也不好过,中苏关系恶化,边境冲突频发,毛主席早就看出,跟美国缓和一下关系,能给国家争取更多空间。于是,这场访华成了双方各取所需的历史性会面。 尼克松下了飞机,当天就跟周总理见面,第二天直接被安排去见毛主席。这速度快得让人咋舌,可见双方都憋着一股劲要把事儿谈成。会谈地点定在毛主席的书房,简朴但充满历史感。毛主席身体那时候已经不太好,但脑子依然转得飞快,尼克松则是满脑子战略算盘。两人一坐下来,就开始聊国际局势、哲学理念,气氛严肃又不失融洽。 就在会谈进行到一半的时候,气氛正浓,突然一阵奇怪的嗡鸣声冒了出来。这声音不大,但在这安静的房间里格外刺耳。毛主席耳朵一动,目光立刻转向声音来源——一个年轻的美国随行人员。那家伙当时就慌了,手忙脚乱地从口袋里掏出一台小型录音机,赶紧关掉。原来是这玩意儿没关好,不小心响了。毛主席盯着他看了一会儿,那人脸红得跟煮熟的虾似的,恨不得找个地缝钻进去。 这事儿听起来像个笑话,但搁在当时可不是小事。要知道,那年代中美刚开始接触,彼此都带着戒心。美方带录音设备,本来就有点敏感,异响一出,更是让人觉得尴尬。不过毛主席没多说什么,停顿了一下,端起茶杯继续聊,好像啥也没发生过。尼克松那边也没吱声,会谈照常进行。这小插曲虽然让人捏了把汗,但没影响到大局。 这异响虽然只是个小插曲,却挺能说明问题。毛主席的反应很淡定,展现了他一贯的大局观,没因为这点意外乱了阵脚。美方人员虽然尴尬,但也赶紧收拾好情绪,没让事情发酵。会谈继续推进,几天后,双方在上海签了《上海公报》,正式拉开了中美关系正常化的序幕。这份公报不光是外交文件,更是冷战时期大国博弈的转折点。 从结果上看,这场会谈对双方都是大胜利。尼克松回国后声望一时高涨,美国在国际上多了个喘息机会。中国这边呢,毛主席的战略眼光让国家在夹缝中站稳了脚跟,跟西方的接触也逐渐多了起来。当然,这事儿没改变尼克松后来的命运——1974年水门事件曝光,他灰溜溜辞职下台。但他这次访华,至今被认为是他的政治高光时刻。毛主席呢,领导中国直到1976年去世,他的外交智慧也成了后人津津乐道的话题。 再说说尼克松。这家伙1913年出生在加州,从小家境一般,靠自己拼出一条路。1969年当上总统后,面临内外夹击,但他脑子活,敢下大棋。访华是他最得意的一笔,可惜水门事件毁了他的政治生涯。1974年辞职后,他退隐写书、演讲,1994年去世,留下个毁誉参半的名声。 毛主席就更不用多说了,1893年出生在湖南,从农民的儿子一步步成了中国的领袖。1972年时,他身体已经大不如前,但思路依然清晰。这次会谈是他晚年外交上的大手笔。1976年他去世后,中国进入新的历史阶段,他的功过至今还在被讨论。