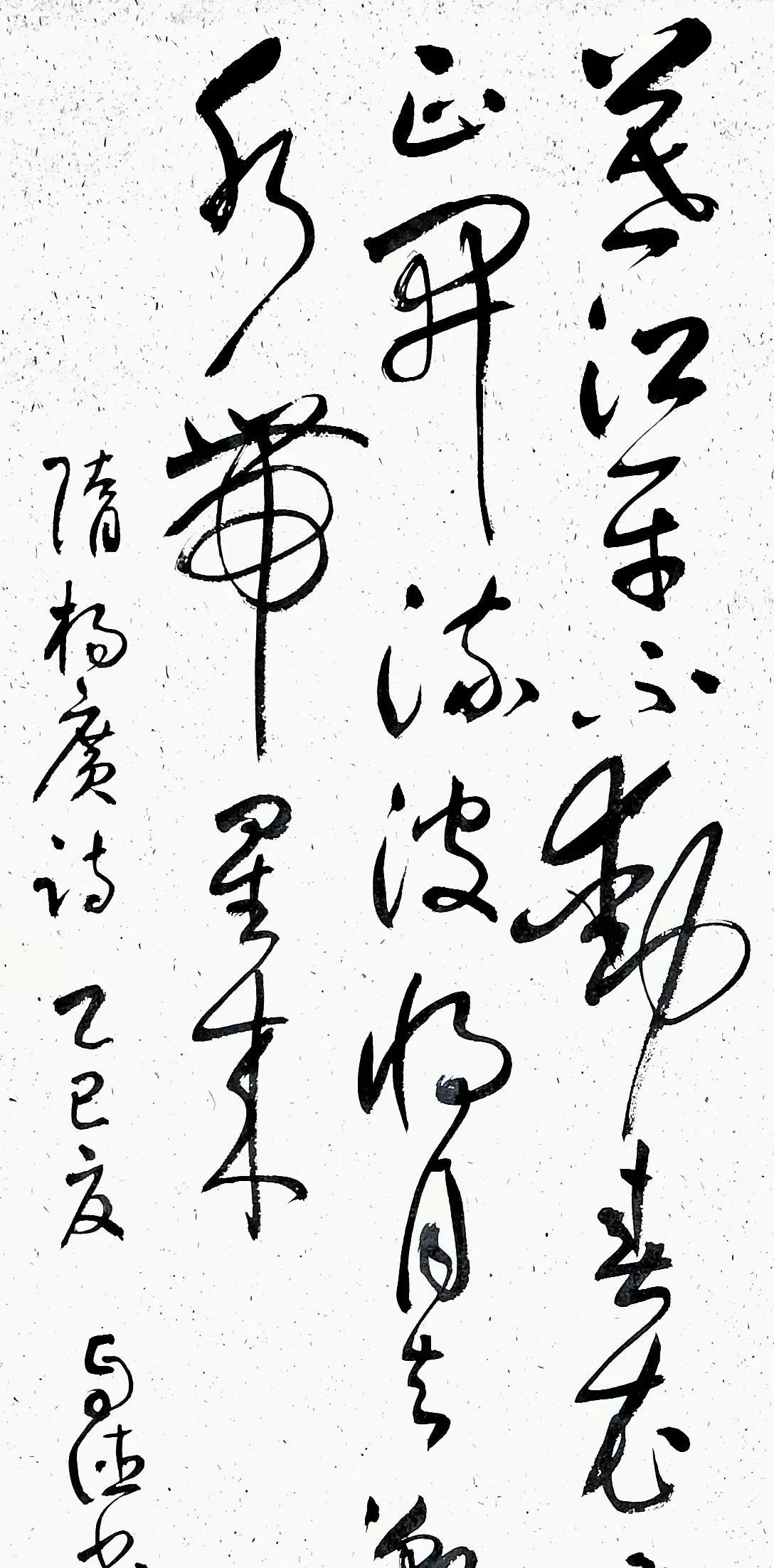

北宋时期,宰相王安石发现小妾与家丁私会,本欲惩戒,小妾作诗道:“八月十五月光稀,谁让老夫娶少妻?”王安石听后羞愧不已,随后他做了一件事,成了千古佳话。 王安石这个名字,在历史上,总跟着一个外号,叫“拗相公”。意思就是说,这个人脾气又臭又硬,认准了的事儿,九头牛都拉不回来。 他当宰相那会儿,搞变法,得罪了满朝的王公贵族,连太后都烦他。但王安石不在乎,一门心思只想让国家富强起来。 为了这个目标,王安石把自己活成了一个苦行僧。官袍穿旧了也舍不得换,吃饭就那么一两个菜,什么山珍海味、美女乐师,他统统没兴趣。 可就是这么一个不近女色、生活枯燥的老头儿,家里却有一位年纪轻轻的小妾,名叫姣娘。 这姣娘是王安石的妻子吴氏病逝后娶的,人不仅长得花容月貌,而且擅长诗词歌赋、琴棋书画。 姣娘没嫁给王安石之前,并不缺乏追求者,媒婆介绍的好多对象都被她拒绝了,最终相中了王安石这位大才子。 王安石第一次见到姣娘后,也是一眼相中了她。 情投意合的两人很快成为了夫妻。 不过,婚后的生活却不尽人意。 姣娘一个十几二十岁的小姑娘,正是爱说爱笑的年纪。 可王安石,是个心思全在国家大事上的老人,他回到家,不是看书就是写东西,眉头整天拧着,心里装着天下苍生,唯独没空看看身边这个小妻子的喜怒哀乐。 日子久了,姣娘心里的苦闷没地方说,就容易出事。 府里有个年轻的家丁,与姣娘年龄差不多,平时总能见到,慢慢地,就有了私情。 这种事,在古代的大户人家,是天理不容的丑闻。 果然,没多久,王安石很快就察觉到了蛛丝马迹。 他没有捅破这件事,也没有大发雷霆,而是用了一种文人独有的方式,来处理这件事。 时值八月十五,中秋佳节,本是阖家团圆的日子。晚宴上,王安石看着满桌家人,目光若有若无地落在娇娘身上,他端起酒杯,缓缓吟了一首诗: “日出东来还转东, 乌鸦不叫竹竿捅。 鲜花搂着棉蚕睡, 撇下干姜门外听。” 这首诗,在座的人未必都懂,但当事人一听,便如遭雷击。 “鲜花搂着棉蚕睡”,更是将娇娘与家丁私会的场景,描绘得不堪入目。 而最后的“撇下干姜门外听”,则是王安石毫不留情的自嘲——他这个“老姜”,被撇在门外,像个笑话。 一首诗,将娇娘与家丁私通的事情,全都摆在了台面上。 娇娘岂能听不出诗里的言外之意,于是沉吟片刻后,回道:“八月十五月光稀,谁叫老夫娶少妻?” 这句回击,堪称绝妙。它不辩解,不否认,而是直接反问根源。 娇娘承认了这桩丑事,但却把酿成这桩丑事的第一责任,还给了王安石。 是啊,中秋本该是月满清辉,为何今夜却如此黯淡?我这朵鲜花为何会去寻那棉蚕?这一切的源头,不正是你这位“老夫”,当初就不该娶我这个“少妻”吗?你给了我一个宰相小妾的名分,却从未给我一丝丈夫的温情。 王安石听后,第一次感到了词穷。 他所有的怒气,仿佛都打在了一团棉花上,最终反弹回来,击中的是他自己的内心。 王安石意识到,自己一心要匡扶天下,想的是国事,却独独忽略了家事。 第二天,王安石叫来了两人。 家丁胆战心惊,却不想王安石拿出了一纸休书和一千贯钱。 王安石对他们说:“此事,错在我。拿着这些钱,去买几亩地,置办个家。从此以后,你们就是堂堂正正的夫妻了,好好过日子去吧。” 娇娘和家丁感激涕零,连忙跪下,感谢王安石的大度和成全。 这件事,后来就传开了。大家听了,都觉得不可思议。 一个男人,尤其是一个位高权重的男人,能这样处理自己的“家丑”,这胸怀,实在是太大了。