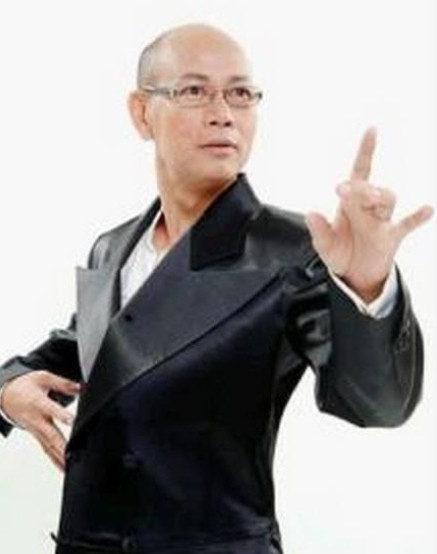

香港导演王晶近几日对李嘉诚家族的评价引起了网友的热议和讨论。他说,香港人都讨厌李嘉诚,他差不多把香港人都扒了一层皮,他的财富都是从老百姓身上一点点“吸”出来的,从国家那儿挣的,他在香港不会有未来。 这话听着刺耳,却戳中了很多人的心事。在香港,李嘉诚的名字早就和“地产霸权”绑在了一起。老一辈人还记得,他从塑胶花生意起家,一步步建起商业帝国,曾经是“香港梦”的象征。 可这些年,这种好感慢慢变了味。新界的农地被他囤在手里几十年,从几百港元一平方英尺炒到两万,年轻人别说买房,连16平米的㓥房都要掏空积蓄。 他开发的“居屋”明明能缓解住房紧张,却宁愿空着拿去抵押,也不肯低价卖给刚需家庭。 更让人不舒服的是,生活里处处都躲不开“李家的影子”。 港灯的电费比深圳贵近一倍,每年还找借口涨价;货柜码头收费是深圳的三倍,中小企业运点货都觉得肉疼;连家里的自来水,都因为他早年签的低价协议,让政府每年白白给他16亿。 去百佳超市买瓶水,到屈臣氏买支牙膏,价格都比别处贵15%到20%,老百姓心里清楚,这钱最后都流进了李家的口袋。 王晶拿霍英东和他对比,说霍家是真心爱国,把白天鹅宾馆无条件捐给国家,三代人出行都不带保镖,做事坦坦荡荡。 而李嘉诚呢?名义上捐300亿做慈善,钱却通过基金会倒腾回自家企业,既逃了税,又牢牢攥着控制权。 当年数码港项目打着科技的旗号拿地,结果70%都盖成了豪宅,地价才11港元一平米,卖出时却飙到12万,明眼人都看得出这是“空手套白狼”。 香港人对他的感情变得复杂,从以前叫“诚哥”的亲近,变成了现在提起就皱眉的“地产霸权”。 有个普通港人说,哪怕去百佳花一块钱,也要刷信用卡,就为了让他多付点手续费,这种带着无奈的反抗,藏着多少不满。 2005年他给港大医学院捐10亿,本是好事,结果引发轩然大波,师生们集体反对用他的名字命名,闹了8个月才平息,那时候大家就该明白,香港人对他的反感早就埋下了根。 这些年他一边说“永远是中国人”,一边把资产往欧洲转移,英国的天然气、电力、供水市场都有他的影子,被戏称“买下了半个英国”。 反观香港,他旗下公司的员工罢工要改善待遇,码头工人闹了40天,大家骂他只顾赚钱,像个“吸血鬼”。 这种对比,让大陆人也看不下去——赚钱没错,但不能把老百姓的日子当垫脚石,更不能忘了自己的根。 王晶说他“在香港的前景不再光明”,其实不是说他赚不到钱,而是人心变了。大家烦的不是他富有,是他的富建立在普通人的窘迫之上。 霍家三代为什么受人尊敬?因为他们懂得“取之有道,用之有度”,知道商人不能只盯着利益,还要有家国情怀。 而李嘉诚最让人失望的,或许就是他总把“商人无国界”挂在嘴边,却忘了,没有哪个地方的老百姓,会真心拥护一个只懂收割的富豪。 现在提起李嘉诚,香港人会想起高到离谱的房价,大陆人会想起那些被垄断的行业。 王晶的话之所以引起共鸣,是因为大家都看得明白:财富如果脱离了对普通人的体恤,对国家的担当,再庞大也只会让人反感。 这或许就是李嘉诚最该明白的道理——赚钱的本事再大,失去了人心,终究是站不住脚的。

评论列表