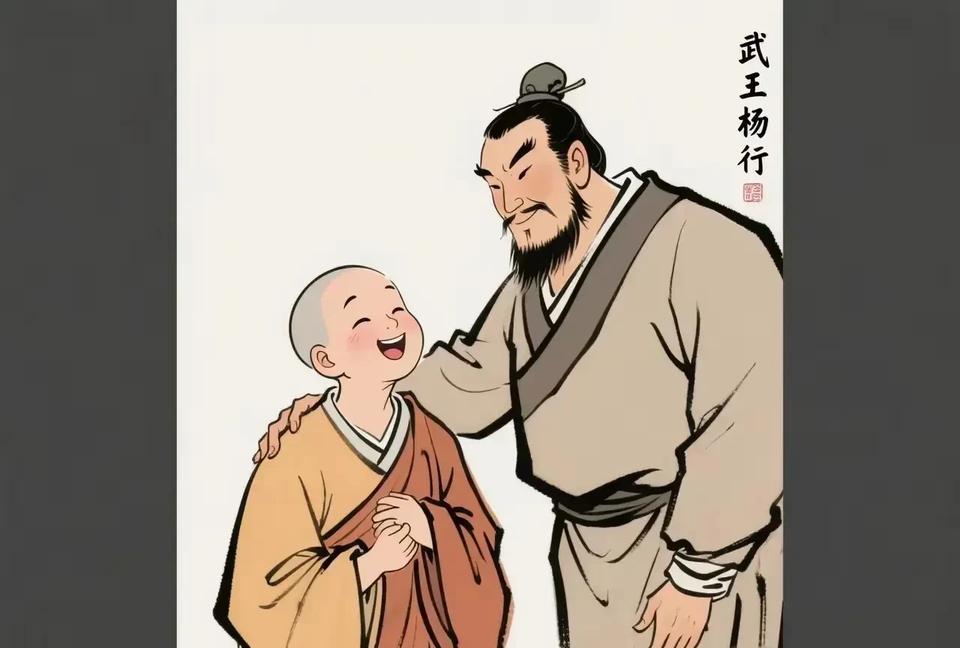

吴王府里的"佛门贵子":一场跨越阶层的命运奇缘 895年,吴王杨行密路过开元寺,见一小和尚相貌贵不可言,便收为养子。不过,小和尚并没透露自己的真实身份,只说自己名叫彭奴,父母双亡后流浪到开元寺寄居。杨行密没有多想,只觉得这个孩子"方颡丰颐,隆上短下",非同凡人,于是带在了身边。 夏末的蝉鸣里,十二岁的彭奴正在禅房抄经,笔尖悬在泛黄的麻纸上微微发抖。他能听见大殿方向传来的铁甲碰撞声,当吴王的影子投在经文上时,墨汁刚好在"因缘"二字上晕染开来。方丈站在门槛外急得搓手,倒是杨行密先笑出声:"这小沙弥抄经像在耍大刀,有意思!" 彭奴的包袱里藏着半块残缺玉佩,花纹是前朝皇族才准用的五爪云龙。他在开元寺后厨劈柴时,总把断玉压在米缸最底层。这夜跟着杨王回府,月光照在城门铁钉上反光刺眼,他突然抓住杨行密的披风:"小人不会骑马。"杨行密愣了下,直接把人提到自己鞍前,压根没注意这孩子藏进袖口的左手,正攥着半枚可调动江淮水师的虎符。 吴王妃初见彭奴就觉眼熟。这孩子端着茶盏退下时,她盯着那背影猛然记起——三年前金陵城破那日,自己在巷口撞见的落难贵妇,怀里婴孩耳后也有颗朱砂痣。杨行密听夫人念叨"贵人之相",捻须笑道:"管他龙子凤孙,既是孤捡回来的,便是咱家小六郎。" 彭奴在演武场练箭总闹笑话,弓弦常把僧袍布条扯得乱飞。亲兵们憋着笑看他出洋相,倒是三公子杨渥看出门道:这小子每回射偏时,脚下踩的都是八卦方位。果然腊月围猎,彭奴引着受惊的鹿群直冲契丹使团,乱局中对方腰牌落地,暴露了勾结藩镇的证据。 杨行密生辰宴上,彭奴献的寿礼是张手绘江防图。幕僚们伸长脖子细看,河湾暗桩位置竟与斥候刚探回的机密完全吻合。老将军拍案叫绝:"这小崽子天天往茶楼钻,原是把说书先生的闲话当军情记!"没人注意彭奴耳尖发红——他前日潜入书房偷看塘报,临摹时添了几笔虚构的芦苇荡。 广陵城闹饥荒那年,彭奴突然在粮仓前支起大锅煮粥。管家急得跺脚:"府里存粮撑不过半月!"他却摸出块令牌,带着伙头军直闯盐商私库。等杨行密闻讯赶来,二十船粮米正沿着漕运往城里送,商贾们跪在地上直喊"徐公子饶命",谁也没听懂这称呼里的蹊跷。 天祐二年春雷炸响时,彭奴正在书房帮义父批阅文书。杨行密瞥见卷宗上朱批字迹遒劲,恍惚间与记忆里某个奏折重合。正要细问,亲卫突然来报:"庐州兵变,守将倒戈!"彭奴抓起令旗就往马厩冲,出门前回头喊了声"父王",这是十年来头回改口。 杨行密临终时握着养子的手,浑浊双眼突然清明:"当年在开元寺...那半块玉佩..."话未说完已然咽气。彭奴哭倒在床前时,腰间叮当坠下两枚信物——合拢的龙纹玉佩与淮西节度使印,惊得在场幕僚齐刷刷跪地高呼"徐大将军"。直到此刻众人才恍然,眼前这个眼角带疤的青年,竟是十五年前"意外溺亡"的南吴皇室遗孤。 府门外老槐树新抽的嫩芽上,露水映着城头新换的"徐"字大旗。当年开元寺的老方丈捧着钵盂路过,听见街头小儿在唱:"泥菩萨捡回真龙王,乱世禅院藏冕旒..."他望着吴王府方向合十微笑,袈裟里掉出张发黄的字条,依稀可见"知诰"二字——正是当年小沙弥半夜溜进藏经阁,悄悄塞进功德箱的卖身契。 出处:本文根据《十国春秋》《九国志》等史料中徐知诰(南唐烈祖)发迹故事进行艺术创作,部分细节参考江淮地区民间传说。